*紹介している教材にはプロモーションを含みます

学習塾STRUXの橋本です。

今回の記事では、2019年11月に発表された「共通テストでの民間試験利用の延期」について、STRUX塾長としての意見とそれによる影響を書いています

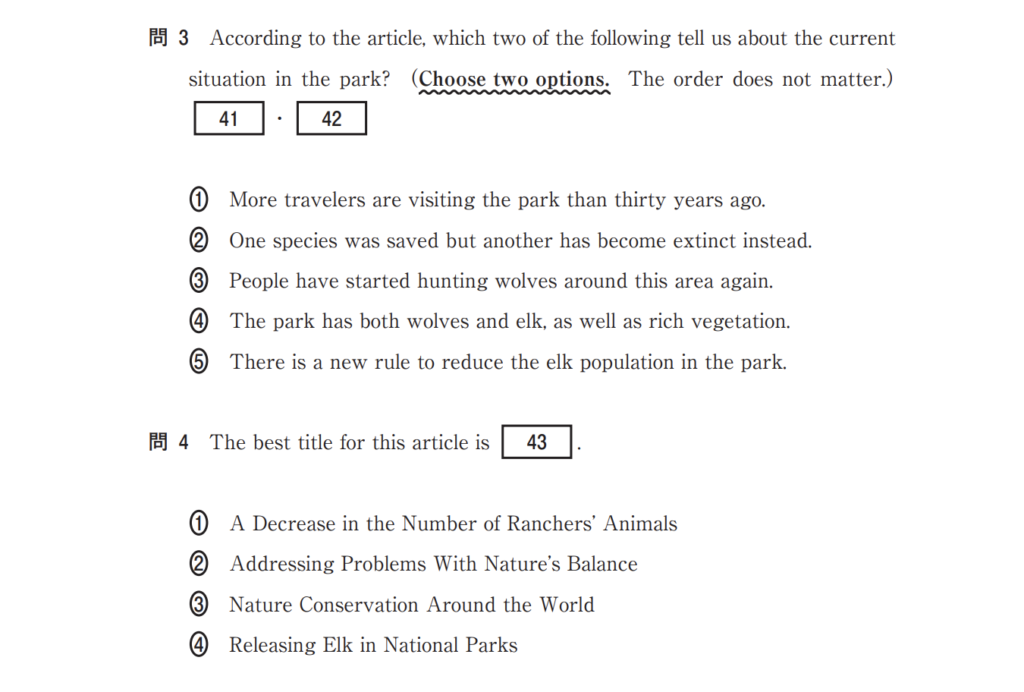

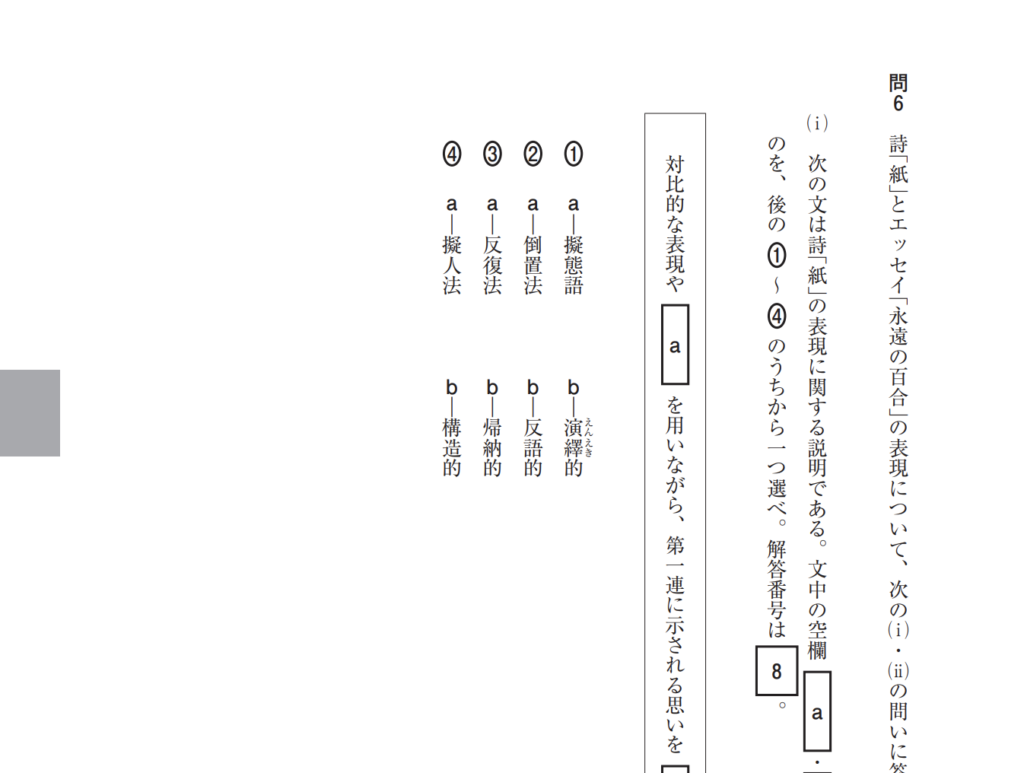

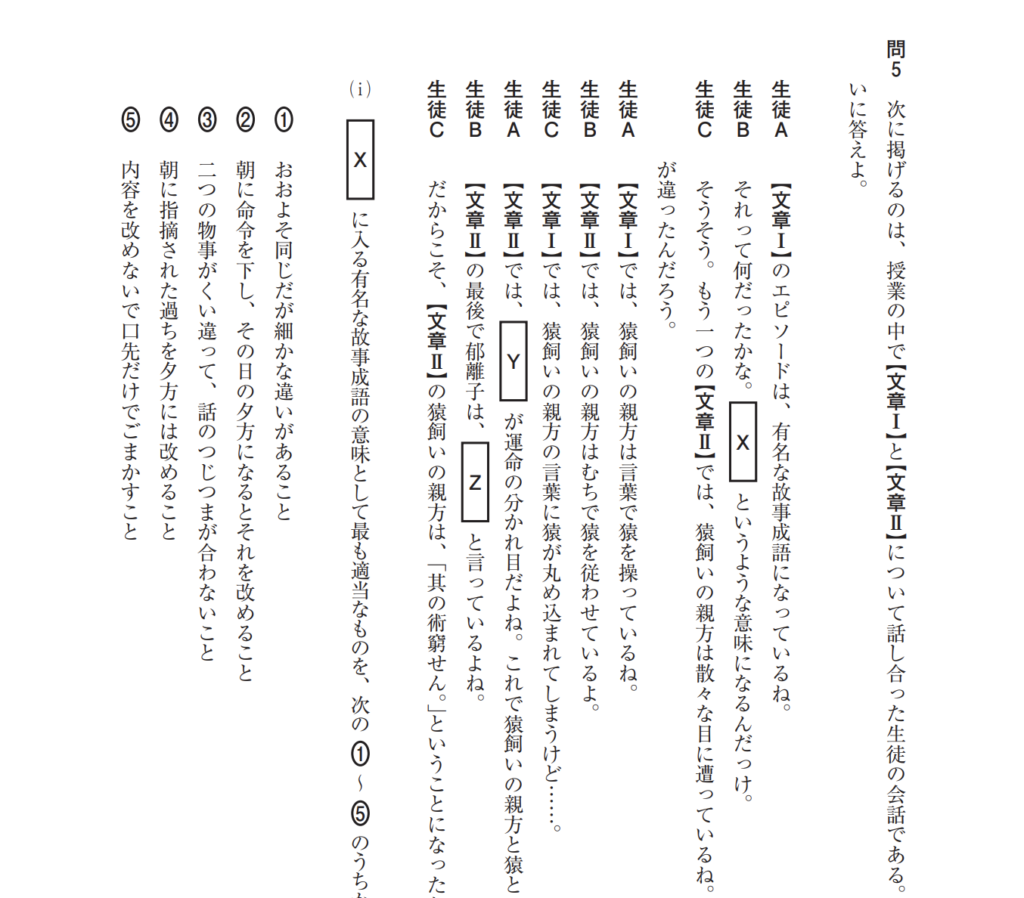

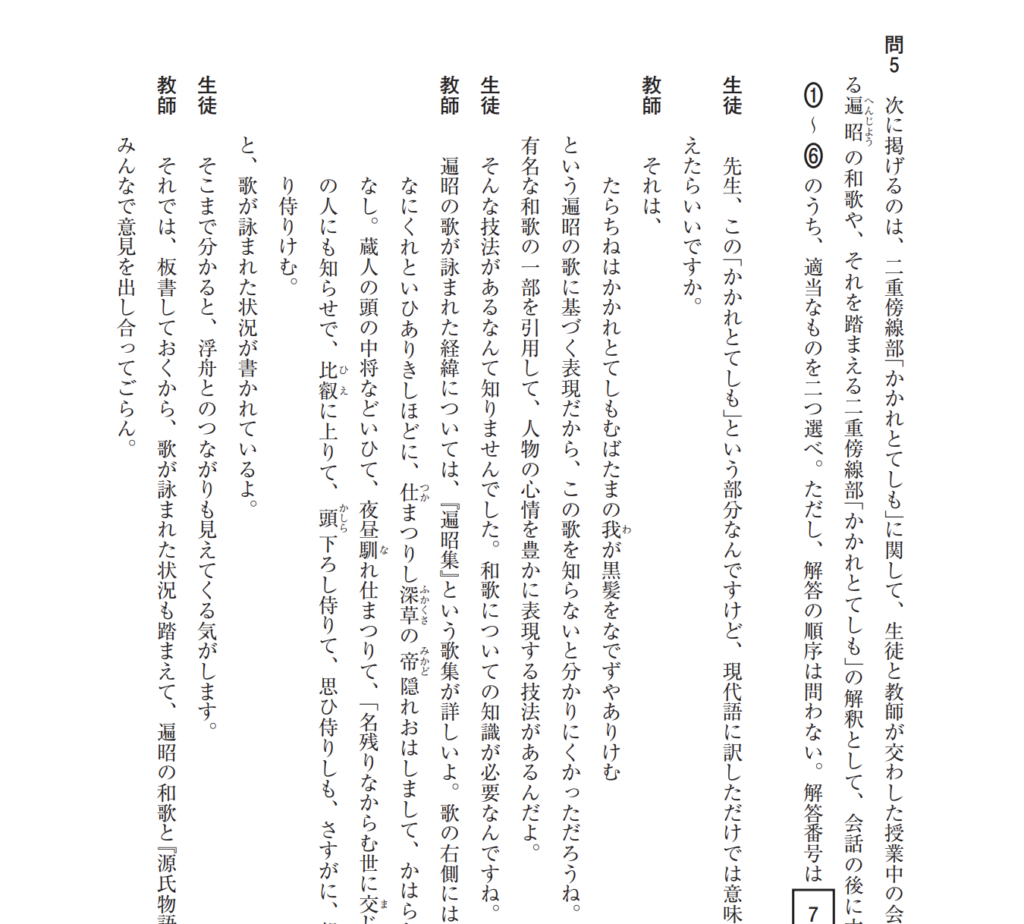

「大学入試への民間試験導入の延期」会見の要点

改めて会見の要点を簡単にまとめておきます。

実際の会見でなされたやりとりも踏まえてまとめていければと思います。

2020年度の「大学入試英語成績提供システム」導入延期

入試改革の最たるものの一つに「大学入試英語成績提供システム」の導入がありました。

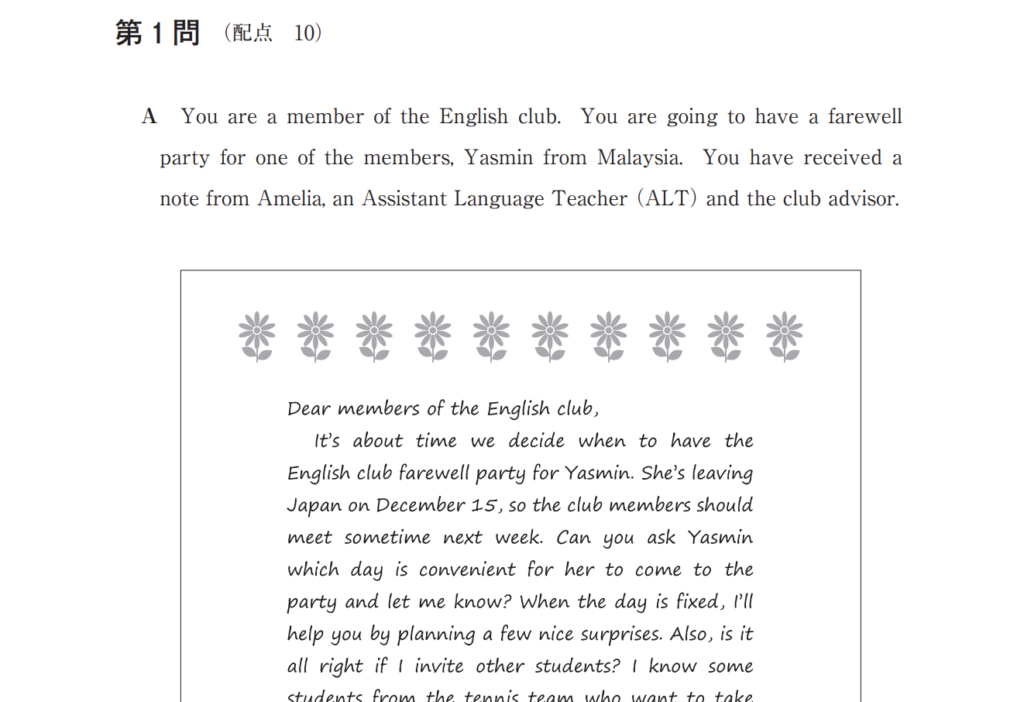

そもそもこのシステムは、大学入試に英語4技能を測る試験を導入したいという狙いのもと実施される予定でした。

民間の英語試験(英検、GTECなど)と連携した共通IDを使い、一定のランクを取得していることが受験資格として組み込まれることになっていました。

実際、多くの国立大では英語力を共通で図るCEFRという指標でA2以上(英検で言えば2級〜準2級相当)が必要とされ、今まで英検・TEAP利用入試などを導入していた大学でも同システムを使って加点を判断するということになっていました。

今回の会見では、この「大学入試英語成績提供システム」の2020年度からの導入を延期するということが発表されたというわけです。

理由としては、再三問題として挙げられていた「受験料が高く、経済状況によって受ける回数に差が出てしまい、公平な受験にするのが難しい」「会場が少ない地方の高校生は、受験できる民間試験も限られるため機会が均等にならない」といった不平等の問題、また会場が決定していない、共通ID導入での日程的混乱などからの運用体制の不安が挙げられています。会見ではとくに前者の「経済的・地理的状況での不平等」に言及されていました。

会見内ではさらに「現段階で文部科学大臣として、自信を持って受験生におすすめできるシステムになっていない。これ以上決断を遅らせることは更に混乱を招くため、このタイミングで決断した」という旨が述べられていました。

この1年を目途に再検討

そもそも、この改革は「高大接続改革」とよばれるもので、全体的な改革の完成は新しい学習指導要領に完全に置き換わる令和6年度入試までにさまざまな改革を行っていこうというものの一環です。

共通テストの導入や推薦・AO入試の呼称変更などもこれにあたります。

そのうち、第1次の改革の一部として実施されているのがこの「大学入試英語成績提供システム」なわけです。

延期したあと、どのように実施していくかについては会見で「グローバル化の中で4技能は必須」としたうえで「令和6年度の大学入試に向け、私(文部科学大臣)のもとに検討会議を作り、今後1年を目途に検討を重ねる」としています。

なぜ「英語の民間試験」は批判の対象に?問題点は?

とまあ、こんな感じで会見は行われていたわけですが、前々からこの「民間試験導入」については様々な意見があったわけです。

1. 地理的・経済的な面で不平等

いちばん大きな問題が「不平等」ということ。

あらゆる高校生が関わる大学入試、しかも国や大学入試センターが中心になり実施する公的性格の強い入試システムであるだけに、様々な面での平等性は担保されている必要があります。

これが私立大であれば、まあ私立大は企業なわけなので(学校法人)、利益を上げるという部分を大事にしないといけないわけです(それが資本主義の原則ですから仕方ない)が、行政が主体となるのであれば話は別です。

公的機関が実施する以上すべての受験生になるべく均等な機会を与えるべきですが、今回そういう公平性が求められる制度においてなかなか構造的な欠陥があるわけです。

1つ目が、経済的な理由により不平等が生じること。

たとえば、英検S-CBT(多くの受験生が受験するであろうもの)。A2に必要な2級レベルの受験での1回の受験料は7,500円。準1級だと9,800円となります。

英検はまだいい方で、他の入試だと1回あたり2万円程度の受験料が発生することも。

「成績提供に利用できる受験は2回まで」と回数を制限しているので、「お金がある方が何度も受けれるので成績が伸びやすい」という部分はだいぶ解消されているのですが、それでも「前年までに何回か受けておいて練習する」とか「他の入試制度も活用して一番自分にあったテストを活用する」といったことができるかどうかはものすごく大きな差。

受験料だけでもそこそこの負担になるため、人によっては1回だけ、しかも一番安い級・試験しか受けれない、ということもあり、問題とされています。

まあ、民間試験を使う、という時点でそこに利益が発生してしまうため、そもそものところに問題はあるのですが。

もう一つは、地理的な理由での不平等。

英検S-CBTについては、受験会場は全国260のテストセンター、とされていますが、詳しい発表はない上、遠方に住んでいる場合はなかなか受験できないということも。

他の民間試験に至っては都道府県庁所在地でしか実施されないとか、英検もCBTは全国15都道府県でのみ実施とか。何かの理由でS-CBTが受けられなかった場合、たとえば鹿児島や宮崎の高校生は福岡まで出て受検しないといけないということも起こるわけです。

もちろん何かしらの試験を近い会場で受験することはできるのですが、やはりこれも複数の選択肢や会場がある都市圏のほうが有利であることはいうまでもなく、非常に難しいものとなっています。

「身の丈にあった〜」発言が話題になってましたが、この発言もこういった格差から来ているわけですね。(その格差を文科省のしかも大臣が認識していて、かつ肯定しているというのは看過できないことですが。)

ここについては、会見でも「民間団体に任せてしまったのが無理があった」と話されていましたし、より政府が主導となって会場の確保や機会の確保を目指すべきだと考えられます。

2. 実施体制が不透明・未定

2つ目の問題としては、実施体制がまだ確定していないところ。

英検については比較的検討も進んではいますが、それでも「受験者数を見て日程・会場を決める」というパターン。

会場を押さえたり日程を押さえてそこに向けて準備したり、は本申込時に決まるとされています。

それ以外の入試についても、そもそもTOEICが辞退したように、綿密な準備ができていないのが実情です。

ベネッセが実施しているGTECでも、大学入試英語成績提供システムについては11月当時でこれだけの発表しかされていませんし、準備の面でもずれが見られています。

この点についても、あらゆる問題が直前になって出るのではないか、等不安の声が出ています。

入試で利用される「共通ID」の発行についても、告知が直前であったり、既卒生への配慮が少なかったりと様々な問題が指摘されています。

この準備については、どうしても国が直接民間団体とやりとりしていくのではなく、間に大学入試センターを挟む形での運用となってしまっているため、なかなか手が回っていない、反映が遅いなどの実情があります。

3. そもそも試験内容は大丈夫?

ここはあまり今回とは関わりのない話ですが、そもそもの問題として「英検やGTECで4技能が正確に測れるのか?」という問題点は以前から指摘されています。

国際的には、TOEFLやIELTSといった資格が一般的となっている一方、英検やGTECはあくまで「日本で作られた」日本人向けの英語検定試験です。

英検を受けたことがある人はわかると思いますが、スピーキングの試験でも正直何が見られているのかわからなかったり、試験官が日本人だったり。英検のライティングも、文法ハチャメチャでも伝われば点が来たり。「ほんとうに4技能を正確に図れているのか?」と疑問視されていることもあります。

「グローバル化」に必要だと言われつつ、じゃあ実用できる英語がほんとうにこの検定で身につけられるのか、身についてるか判定できるのか、というところが疑問視されているので、そういったところも批判の対象になっています。

受験生・高校生必見!今後の入試や受験生への影響は?

そんなこんなでこのタイミングで延期となってしまった「大学入試英語成績提供システム」ですが、今後受験生・高校生にはどう影響してくるのでしょうか。

大学入試英語成績提供システムの導入延期によって影響を受けるのは、次の2つ。

- (主に国公立大学)出願要件として課していた部分の対応

- (主に私立大学)外部試験利用型入試を実施する大学の、入試方法

2の方はぶっちゃけ、いままでも同じように実施している大学(立教とか、早稲田国教とか)ばかりなので、そのノウハウを使って継続するはずですし、そこまで問題ではないと思います。

面倒なのが1。国が「4技能使うからみんな導入してね!」といいまわり、大学の教授陣も喧々囂々の議論を重ねてなんとか導入したシステムなわけで、これが延期となると(まあ大学側は怒るとしても)3パターンの対応が想定できます。

*例えば東大なんかはわざわざこういう文書を出して「WGの答申でも指摘されているように、公平・公正という観点からも実施の観点からも、この施策にはなお多くの課題が未解決のまま残されており、残念ながら受験生が安心して受けられる体制が整っているとは言えません。特に、これまでの大学入試センター試験の経験や TOEFL の海外でのトラブル等を考えれば、英語認定試験においても実施段階でさまざまな問題が生じることは十分予測されますが、そうした場合に大学入試全体を統括すべき文部科学省や大学入試センターがどのような責任体制をとり、受験生の保護という観点からどのような対応策をとるのかは、今もって明確にされていない状況です」(引用)と明確に検討段階で述べていて、いわんこっちゃないという感じなんだと思いますが。

1つ目の対応としては、条件を撤廃すること。今まで通り書類を提出すれば無問題、または共通テストの点数を利用して2段階選抜制にする、など。一番シンプルな方法ではありますが、せっかく他の入試改革が進んでいる中で、4技能を全く利用しないというのはどうなのか、また4技能の習得のために今年度の外部試験などで予行演習を重ねてきた受験生や、それ込みでスケジュールを組んでいた受験生の行き場はどうなるのかなど問題がないとは言えません。

とはいえ、現状ではこの方針の大学が大多数を占めています。

もう一つのパターンは、別の条件を使っていくこと。

先に述べた東大の例では、「民間の外部試験を受験できない場合は、高校の調査書や教師からの証明書を受験資格として扱う」ようになっており、これは多くの大学で導入されようとしていたものです。

大学ごとに経済格差や地理的なものに配慮した結果だといえますが、これをそのまま活用するとなるとそれはそれで学校の手間はかかってしまいます。

調査書だけであればどうせ作るのですが、英語力の証明なんてものはなかなか難しいので、そこをどこまで求めるのか難しいところだと言えるでしょう。このパターンを使う大学は今のところほとんどなさそうです。

ラスト、無理やり英検などの外部試験を使うこと。

要は、「大学入試英語成績提供システム」の導入が見送られてはいるけど、独自で英検2級、GTECでこのスコアを受験資格として扱いますよ、というパターン。

ノウハウが有る私立大学などは可能性もありますが、やはり根本的な公平性の担保は難しいため、「出願資格」として出す学部はこれまでも出願要件にしていた国際系の学科に限られそうです。

まあそういったふうに、大学側もいろいろな検討をここからまた重ねて行くわけですから、受験生がそれを知って、安心して受験に臨めるのはまただいぶ先の話になってしまうわけです。

じゃあ、どうすべきか?というと、こればかりは常にアンテナを張っておくしかないですね。

大学が公表するのをしっかりチェックしておいて、自分が受けたい大学はどういう方針で行くのか、それに合わせるためにはどう勉強していけばいいのか、といったところを考えていく必要があります。

もう一つは、きちんと勉強し続けるところ。

どうせ大学では英語が必要です。英語文献読んだり、英語で学会で話したり。

最近ではどの大学も英語の授業を入れているわけですから、英語の学習は怠りなく進める必要があります。

制度はごちゃごちゃしていますが、大学側が「4技能」をきちんと身につけた学生を求めているという事実は変わらないので、何らかの形で勉強をしていく、もしくは頭の片隅にとどめておくことは必要です。

また、以前から英検などの外部試験を利用している大学であれば、引き続き外部試験を使うことが多いと思われるので、その点も注意しておきたいですね。

あとは、その他の入試改革に影響が出ないか、という点が心配ですね。

これを皮切りにして、ほかの共通テストなどについても方向性が変わることはあると思うので、注視していかないといけないかなと思います。

(このあたりは僕の記事でも定期的に触れていければと思っています。)

高3生もひとごとではない

大学入試英語成績提供システムが延期になったということは、今の高3生が仮に浪人したとしても、「なんとかなる」ようにはなったわけです。

共通テストの変化はまあきちんと対策すれば良いので、そこに関してはむしろ選択肢としては広がったのかなと思っております。

ただ、今後の動向次第では高3生の来年度以降の入試にも影響が出てきかねないので、浪人も考えているという高3生は注意深く見ておくことも大事ですね。

個人の感想

あとはまあ個人の感想として、一連の騒動について書いておくんですが……(どうでもいいひとは読み飛ばしてください)

そもそも日程的に安定した運用は難しいのではないかとか、受験回数や居住地で格差がどうしても出てしまうとか、そういった問題点は改革が考えられていた当初からずっと言われていたことなわけです。

それを世論が盛り上がり反対の声が大きくなってくるまで延期に至らせなかった判断は、どうしても遅いなあと感じてしまうわけです。

例えば今年の英検ももう2回終わってしまっていて、「来年度の英検に縛られないのであれば、今年のうちに受けておいたのに」とか、いろいろあるわけですよ。

受験はいまや1年計画ではないので(というかそういうシステムにしておきながら)、ここで手のひらを返すのは少し遅かったな、という印象です。

もちろん政治的には、共通テストと同じタイミングで改革を入れたい、やるといった手前やらないと面目丸つぶれだということがあるんでしょうが、受験生はそんなことどうだってよくて、限られた入試というタイミングでいかに力を発揮するか、いかに行きたい大学に行くかで一生懸命なわけです。

大人の都合で高校生・受験生の選択肢を狭めるのが一番良くないこと、あってはならないことだというのはぜひとも痛感してもらいたいなと思います。

「身の丈」なんて言語道断ですよ。

学習塾STRUXという塾をやっていますが、この塾も「経済面、環境面での格差を乗り越えて、自分が希望する選択肢を選べるように」というところをひとつの解決しなければならない課題として掲げています。

そこが揺るがされるような事態には、断固として立ち向かっていかねばという所存です。

入試改革についてはどんどん進んでいくわけですから、今回のことを機に、なるべく公平で、選択肢を狭めることが少なくなるような入試制度を整えてほしいと思います。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。