*紹介している教材にはプロモーションを含みます

学習塾STRUX塾長の橋本拓磨です。

「塾長はどういうふうに高校時代勉強してたの?」ということをよく聞かれます。

ということで、今回は「高校時代の橋本」について話していければなあ、と思います!

どういうふうに勉強していたのか?入試でアクシデント?などなど話して、「こういうふうに勉強するといいね!」といった話ができればと!

それじゃ、さっそくいってみましょう!

高校入学から爆走!

そもそも僕は熊本出身だよ〜、というのは以前お話したかなと思います。

詳しくはこちらも参考にしてください。この辺の記事を読んでからだとより僕の考え方も伝わりやすいかと思います!

さてさて、熊本には圧倒的実績の県立熊本高校がありまして、それ以外の高校とはだいぶ差があるんですね。

これは公立・私立を問わずそうで、都市圏だと私立高校で頭がいいところもありますが、熊本だとなかなかないんですね。

周りの人には灘高校や久留米附設、ラ・サールとかを受ける人もいましたが、僕は受けず。

そのかわりめちゃくちゃ高校入試レベルの基礎問題をときまくって、ミスを減らすようにしていました。

で、その熊本高校に入学したわけです。

そのタイミングで、中学時代からお世話になっていた地元の塾の高校部にも入りました。

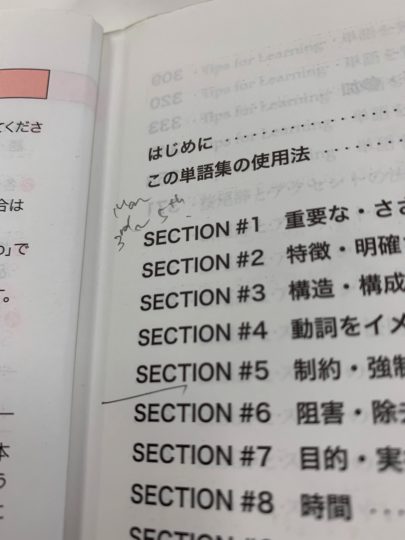

そこは某映像授業の塾(緑色)のシステムを使っていたので、「高校入って頑張るぞ!!!!」とめちゃくちゃ意識高まっていた僕は入学前の春休みからハチャメチャに授業を見まくってしまうわけです。

数学とか英語の予習をゴリゴリ進めていました。

今思えばあまり考えずにやってた割に、世界史とかに手を付けず英数だけ進めていた、というのはよかったですね。

英語・数学は身につけるのに時間がかかる科目です。範囲も広いし、単純な覚えることばかりではないので。

その部分を早め早めに進められていたので、2,3年で早めから入試問題の演習を始められました。

なんかここまで聞くだけでも「勉強ばっかりしてきたんじゃろ?」と思われるかもしれませんが……

部活は卓球部に所属しており、めちゃくちゃ激しいわけではないですが平日は毎日+土曜日午前で練習がありました。

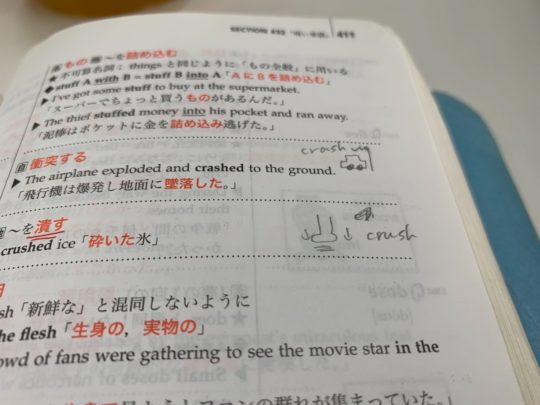

他にも、韓国・シンガポールの人と英語で会議しながら旅行パックのビジネスプランを決める大会に高校2年で参加して、高3で優勝旅行にいってきたり……

(旅行中なのにホテルで世界史の一問一答やってたので韓国の子にcrazyといわれました。)

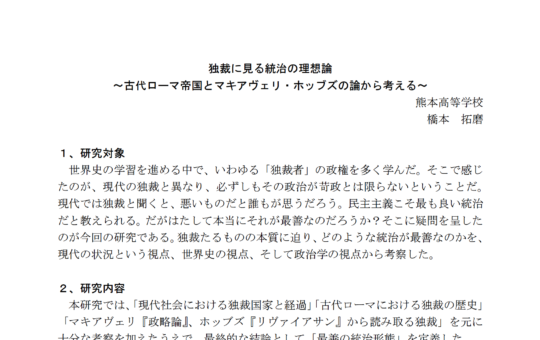

高校で論文書かされるんですけど、その論文が気に入られてしまい社会科の研究発表会に出たり……

(我ながらやばい思想の論文を書いている。)

なかなか勉強以外もみっちりやってますね。

高2では担任でもない国語の先生に密着取材して情○大陸的な動画を編集、文化祭で放映したり。

高3では体育祭の仮装に全力を費やし、フォークダンスで狙いの女の子にアプローチしたり。

球技大会でピッチャーやって、同点だったのでじゃんけんで勝敗を決めることになり負けて号泣したこともありました。

書いてて恥ずかしくなってきたのでこの辺にしておきますが、要はこういった勉強以外のこともやってましたし、いい思い出になっています。

この辺のことが役に立たないとも思わないので、一番伝えたいのはやりたいことがあるなら勉強以外でも全力でやろうねという話です。

ただし、やりたいこともやってそして行きたい大学にも行きたい!となると、条件があります。

それは、どんなに忙しくても毎日勉強すること。

人間、いちど勉強を止めてしまうと再開しづらくなります……。

「昨日しなかったけど、今日はたくさん勉強しなきゃ……」となると、なかなか気持ちが入らず、ずるずると勉強時間が減ってしまう……。

そんな事にならないためにも、1日30分でも1時間でもいいので、毎日勉強する習慣だけはつけておきましょう!

勉強を家でしたことはない

部活がある日なんかは、家に変えると絶対寝てしまうので必ず部活終わりに塾の自習室に寄るようにしていました。

もともと家であまり勉強できない人間だったので、塾の自習室や図書室のようにある程度整理されていて明るく、物が少ない環境のほうが快適に勉強できました。

余談ですけど自分の部屋はアホみたいに散らかっていてそもそも勉強するような環境じゃなかったですし、なんか薄暗くて落ち着かないんですよね。勉強を始めると。そんな環境でした。

部活の友人も同じ自習室に連れ込んで、一緒に行くようにすれば流れができて習慣になりやすいですね。僕はそうしていました。

もちろんいつもめちゃくちゃやる気があったわけではないですが、そういうふうにして強制的に勉強する環境に身を置き、それを毎日のルーティンにすることで、毎日2時間くらいは部活をしながら勉強できていました。

19時くらいに部活が終わって学校を出て、塾まで15分程度。友達と晩ごはんを軽く食べて20時。そこから閉館の23時まで勉強したので3時間、というような感じですね。

こんな生活をしていると、何より休みの日や高3になってからめちゃくちゃ勉強量を増やさずに済んだことが一番大きかったです。高1,高2からこつこつ毎日すすめていたからでしょうね。

高1生・高2生で見てくれている人には、ぜひ毎日こつこつ、をおすすめします。

受験直前はアクシデント。

そんなこんなで3年生。部活も引退して順調に勉強をすすめ、東大模試も「まあ合格できるやろ」な点数をとっていたんですが……

よりによって2次試験1週間前に胃腸炎にかかってしまうという痛恨のミス。

ギリギリリカバリーが利くタイミングだったから良かったものの、あと数日ずれてたら死んでましたね。

病床に臥しながら勉強する元気もなく、ただただTwitterで流れる入試までのカウントダウンBotに急かされる毎日でした。

高1から前倒しで勉強してなく、余裕のない状態での受験だったらまずここで諦めていたでしょうね。

なんとか直前のアクシデントを乗り越え、ほぼ直前1週間ノー勉状態で、病み上がり飛行機→入試。

本番には幸いにもいつもどおりに解けたのですが、せっかく東京に出てもうどんそばしか食べられないという状況がいちばんしんどかったですね。前日昼は品川の高田屋でした。

みなさんも体調管理だけは気をつけましょうね。

受験勉強は前倒し派

そんなこんなで東大に受かったので、今こうして塾長をやれています。

自分はめちゃくちゃ体力があるわけでも、めちゃくちゃメンタルが強いわけでも、ましてめちゃくちゃ努力できるタイプでもないです。

「1日14時間勉強!」なんて絶対ムリでした。

なので、どんどん前倒しで少しずつやってたわけですね。

合格に必要な勉強時間が3600時間だとしたら、これを高3からやると1日10時間かかりますね。

僕の場合はこれを無理だと判断して、3年に薄めたわけです。そしたら1日の勉強時間は3時間〜4時間ですね。

1日3時間くらいならやれるかな〜、ということでやってた感じですね。

もちろん人によっていろいろ考え方はあると思いますが、「少しでも楽したい!」という人は逆に前倒しでやってみるのもいいんじゃないでしょうか!と思います。

今回は長々と自分の高校時代について話しました。次回あたりはもっと具体的に「高校時代テスト勉強とかどうしてたの?」とか「どういう参考書で勉強してたの?」みたいな話もできればと思います!

では今週はこのへんで!

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。