*紹介している教材にはプロモーションを含みます

「数学の教科書の理解は勉強が終わったから、問題演習の勉強法が知りたい」と考えている人はいませんか?淡々と問題を解いているだけでは、本当に数学の実力がついているのか、不安になりますよね。

教科書を理解し終えたら、「定石理解」→「問題演習」の順に勉強を進めましょう。

「定石理解」は、入試でよく出る問題の解き方を、問題を解きながら覚えていく勉強法です。「問題演習」は、「定石理解」で覚えた解法を組み合わせて使い、入試レベルの問題を解き進める勉強法です。

本記事では、「定石理解」「問題演習」の勉強法や、おすすめの参考書を紹介します。

定石理解について

「定石理解」は、数学における頻出問題の典型的な解き方を理解する勉強です。公式をあてはめるだけでは解けない問題を解くには、「定石理解」の勉強をしておく必要があります。

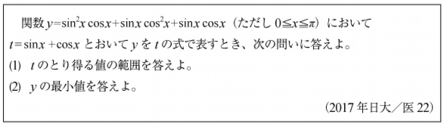

以下の問題を例として説明します。

「sinやcosの対称式はsinx+cosxをtと置き換えて解く」というよく使う解法を理解していなければ、解くことはできない問題です。このような公式を組み合わせて解く解法を定石といいます。

公式を暗記しただけでは問題は解けません。教科書の公式を覚えたら、頻出問題を解きながら「定石理解」の勉強を進めましょう。

教科書の内容を理解する勉強については、以下の記事を参考にしてください。

定石理解におすすめ参考書|網羅系参考書

「定石理解」の勉強には、「青チャート」や「フォーカスゴールド」などの網羅系参考書を使うのがおすすめです。網羅系参考書とは、何百問という大量の問題が掲載されている参考書です。

網羅系参考書は、受験に必要な多くの問題を掲載しているため、さまざまな種類の定石を理解するのに役立ちます。学校で「青チャート」や「フォーカスゴールド」以外の参考書を使用しているなら、その参考書を使っても問題ありません。

定石理解の勉強手順

「定石理解」の勉強では、「青チャート」や「フォーカスゴールド」のレベル2・3の問題を解くようにしてください。余裕があれば1冊分の問題を解いた方が実力はつきますが、無理にすべて解こうとする必要はありません。「定石理解」の勉強をするときには、レベル2・3の問題を解くのを優先してください。

「定石理解」は、以下の手順で勉強を進めましょう。

- 時間を測って問題を解く

- 解説をしっかりと読む

- 間違えた問題をすぐに解きなおす

- 間違えた問題に印をつけておく

- 2周目として間違えた問題だけ解きなおす

それぞれの手順について詳しく解説します。

時間を測って問題を解く

「定石理解」の勉強で解く「青チャート」や「フォーカスゴールド」のレベル2・3程度の問題は、レベルが高くないので、時間をかけすぎないようにして解き進めましょう。

「定石理解」の勉強で解く問題は、知識がなければ解けません。3分間手が止まったら、解説を確認してください。

解説をしっかりと読む

解説は、一字一句読み飛ばさないようにしっかりと読み込んでください。

解説には、解き方が載っているので、「定石理解」の勉強において重要です。

また、問題文のすぐ下に「解き方の方針」が載っている問題は、読み飛ばさないようにしてください。

「解き方の方針」には、「定石理解」の勉強において大事な、問題を解くための考え方が書かれています。

理解できない解説は一旦飛ばす

解説で理解できない内容があれば、印をつけておいて読み飛ばしてください。

「先を読んだら理解できた」ということもあるので、止まらずに読み進めたほうが効率的です。また、解説をすべて読んでもわからなかったときは、今のレベルでは理解できない可能性があるので、そのままにして先に進んでください。

ただし、解いた問題の3割以上の解説が理解できない場合は、教科書理解の勉強が不十分である可能性があります。その場合は、「教科書理解」に戻って、勉強し直しましょう。

間違えた問題はその場で解き直す

間違えた問題は、解説を読んでから、すぐに解きなおしてください。解説を理解できているかの確認ができます。

解けない問題は、解説を読んだだけで「わかったつもり」になっているということです。「わかったつもり」にならないように意識しながら、解説を読んでください。

「細かい計算ができない」「解いたのに答えが合わない」といった、解きなおしても間違えてしまった理由も、自分の間違いの癖を理解するのに重要です。

2周目として間違えた問題だけ解きなおす

間違えた問題は、印をつけて2周目以降に解きましょう。

「間違えた問題だけ2周目で解く→2周目で間違えた問題を3周目で解く」と、繰り返していくと、効率的にすべての問題を理解できます。

定石理解の勉強以外での網羅系参考書の効率的な使い方

「青チャート」や「フォーカスゴールド」は、問題数が多いため、すべて解いていると途中で心が折れることがあります。そのようなことにならないために、取り組む問題を絞って周回しましょう。

たとえば、青チャートは問題が5つのレベルに分かれています。以下の手順で、周回しながら解くようにしてください。

- 【1周目】レベル1~3を解く

- 【2周目】1周目で間違えた問題とレベル4・5の問題を解く

- 【3周目】2周目で間違えた問題と練習問題を解く

周回しながらだと、1周終わるごとに達成感があり、気持ちを途切れさせずに全範囲を網羅できます。

また、志望校によっては、全範囲を解けるようになる必要はありません。志望校に応じて必要なレベルの問題を周回しながら解いてください。

- 共通テスト〜日東駒専レベルの大学…「青チャート」のレベル3までを解く

- MARCH〜関関同立レベルの大学…「青チャート」のレベル4までを解く

- 国公立2次試験、理科大〜早慶レベルの大学…「青チャート」のレベル5までを解く

「青チャート」の章末問題は、難易度が高いので、必要がないなら解かなくても構いません。

定石理解の後は問題演習を行う

「定石理解」の勉強が終わったら、「問題演習」をして解法を組み合わせて問題を解く練習をしましょう。

「問題演習」の勉強では、難易度の高い問題を多く解いて、入試で「何から手をつけていいのかわからない」状態をなくす必要があります。

「問題演習」の勉強では、以下のように、手を動かして解き方を考えてください。

- 図やグラフなどをかいてみる

- nに適当な値を代入してみる

- 1文字固定して解いてみる

実際に問題を解きながら、難しい問題を解く糸口を見つけ出す練習ができます。

問題演習を通して、難しい問題を解く発想を身につけましょう。

問題演習におすすめ問題集を3つ紹介

「問題演習」におすすめの問題集を3種類紹介します。

「問題演習」では、「定石理解」で使った問題集よりも発展的な問題集を使って勉強をします。

自分のレベルに応じて、使う問題集を選んでください。

発展的な問題集のなかではやさしめの問題集

「青チャート」よりは難しい発展的な問題集ですが、そのなかではやさしい問題集なのが「文系プラチカ」と「理系プラチカ」です。

プラチカシリーズは、掲載されている問題数が少なめなので、短期間で終わらせられます。問題は、難関大入試の良問を厳選しているため、効率のよい学習が可能です。

基本的に、難関大学以外の大学を志望する場合は、プラチカシリーズを選んでおくと問題ありません。

また、プラチカシリーズの参考書内にある「課題と研究」は、発展的な問題を解くコツが書かれているので、じっくり読み込んでおいてください。

旧帝大・東工大レベルの問題を解きたい人向け問題集

旧帝大・東工大の難関大学を志望する受験生には、「数学IAIIB+ベクトル上級問題精講」「数学III上級問題精講」がおすすめです。

東大・京大・一橋大などの難関大で出題された難易度の高い問題が収録されています。

「精講→解答」という2段階で書かれており、丁寧でわかりやすい解説がついています。

問題を解く糸口が、「精講」の部分で解説されているため、しっかりと読み込んでください。

ここまでに紹介した問題集のいずれかが終わった人向け問題集

ここまでに紹介した「問題演習」用の問題集が1冊分終わり、「過去問演習」を始める3年の夏休み後まで時間がある人は「入試問題集シリーズ」を使って問題演習をしてください。

約100大学の入試から厳選された問題が出題されています。

出題傾向や分野別出題率、難易度が記載されていて、近年の入試傾向がわかるようになっています。

「出題頻度の高い問題」「基本問題」「解法や計算が難しい問題」に、マークがついているので、マークつきの重要な問題だけを解くのもよいでしょう。

解説は詳しくないので、先に「プラチカシリーズ」「上級問題精講シリーズ」を終わらせたうえで使ってください。

問題演習の勉強手順

「問題演習」は、以下の4つの手順で進めましょう。

- 時間を測って問題を解く

- 解説をしっかりと読む

- 間違えた問題をすぐに解きなおす

- 間違えた問題に印をつけておく

問題を解くときには、時間を意識して解いてください。実際の入試に近い時間の、「5問で100分」と決めて問題を解くのをおすすめします。また、単元をバラバラで解くと、より入試に近い形で勉強ができます。単元をバラバラにして解くなら、どの問題を解いたのかは、わかるようにしておきましょう。

問題を解き終えたら、解説を読み込んでください。解説には、問題を解く上で重要な内容が多くふくまれているので、すべて読み飛ばさずチェックする必要があります。

間違えた問題には印をつけておいてください。2周目に問題集を解くときには、印のついた問題にだけ取り組めば問題ありません。

2周目で正解ができた問題は、印を消しておいてください。3周目以降も印をついている問題にだけ取り組んで、正解したら印を消すのを繰り返します。最終的にすべての問題の印が消えるのを目標にしましょう。

ただし、過去問を取り組む3年生の夏休み後には、印が消えていなくても「問題演習」をやめて「過去問演習」に進んでください。

「過去問演習」の方が、問題集を使っての演習よりも、得点力がアップするので始める時間を遅らせないように注意しましょう。

教科書理解の勉強が終わった後は問題演習を始める

数学の教科書の内容を理解した後は、「定石理解」→「問題演習」という順に受験勉強を進めます。

「定石理解」では、入試によく出る基礎的な問題を解きながら、公式を使った解法を覚えてください。

「問題演習」では、「定石理解」よりも発展的な問題を解いて、さまざまな解法を組み合わせて解くための考え方を勉強します。

「問題演習」の勉強まで終わったら、模試で見たことがない問題が出ても、問題を解く手がかりを見つけ出しやすくなります。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。