*紹介している教材にはプロモーションを含みます

受験で合格を勝ち取るために避けては通れないのが現代文です。

現代文で高得点を取ることも当然重要ですが、ここ数年の大学受験はどの科目でも問題文の文章量が増えており、文章読解力がすべての教科に影響するようになっています。他の科目にも影響を与えてしまうので当然重要度は非常に高い科目と言えます。

そんな現代文ですが「現代文は、対策しても点数が安定しない…」「国語の偏差値を引き下げているのは、いつも現代文…」といった悩みを抱えている人も多いでしょう。

しかし、現代文も正しいアプローチで学習すれば、得点源に変えられます。

この記事では、現代文で高得点を狙うための効果的な勉強法、おすすめ参考書、そして具体的な解き方のテクニックを徹底的に解説します。現代文の悩みを解消し、自信を持って試験に臨みましょう!

現代文の特徴と重要性

ここからは、現代文という教科の特徴と重要性について解説します。

現代文の点数が安定しないと悩んでいる人は、まず教科の性質や重要性を理解するところから始めましょう。

なぜ現代文は難しい?科目としての特徴を理解する

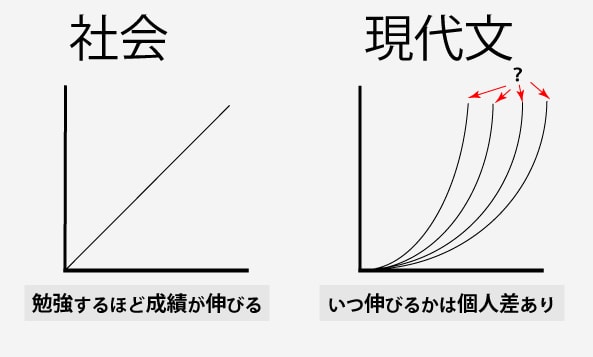

現代文が「勉強しても点数が上がらない」といわれるのには、理由があります。それは、現代文の点数が伸び始めるまでに、ある程度の学習量と時間が必要になるからです。

英語や社会などは、暗記した知識がそのまま点数につながりやすい傾向があります。しかし、現代文は知識を暗記するだけでは、点数は伸びません。文章を読み解く力、つまり読解力が必要となるため、成果が見えにくいのです。

ただし、「現代文は勉強しても無駄」と決めつけてしまうのは早計です。正しい勉強法を実践すれば、必ず読解力は向上し、得点アップにつながります。

しかし、受験勉強の時間は限られています。まずは、暗記が得点に直結する科目を優先的に勉強しましょう。現代文は、時間に余裕がある高校1年制やすでに暗記科目で点数を取れる人が勉強すべき科目であることを理解しておいてください。

現代文は「筆者至上主義」の科目

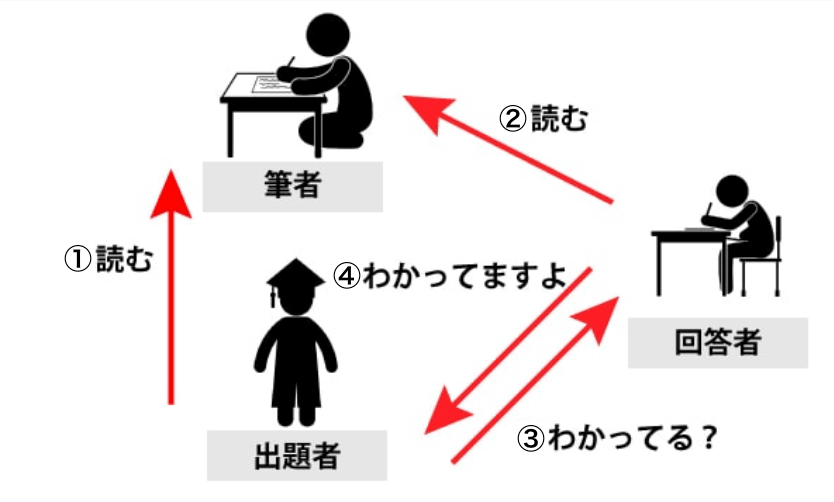

現代文で高得点を取るためには、まず「筆者の主張を正確に理解すること」が重要です。現代文は「筆者が神様」の科目であり、筆者の考えや主張こそが解答の根拠となります。

問題作成のプロセスは以下の通りです。

- 筆者が自身の考えを文章に表現する。

- 出題者が文章を読み、筆者の考えを理解する。

- 出題者が、筆者の考えを理解しているかを問う問題を作成する。

- 解答者が問題を解き、筆者の考えを理解していることを示す。

このプロセスから分かるように、解答者は筆者の考えを正確に理解し、それを出題者に伝える必要があります。たとえ解答が丁寧であっても、筆者の主張を理解していなければ、得点にはつながりません。

したがって、現代文では「筆者の主張を最優先にすること」「筆者の論理構成を理解すること」を意識しましょう。

一般論や自分の意見は排除し、あくまで筆者の主張のみを根拠に解答することを心がけてください。また、文章全体の構成を捉え、各段落の役割や主張したいポイントを理解するように努めてください。

この考えを知っているかどうかで正答率は大きく変わります。現代文攻略のためには、客観的視点を持つことが重要なのです。

現代文の重要性

現代文を攻略することで志望校の合格に近づくことはもちろんですが、それ以外の面でも現代文は非常に重要です。

現代文を学習することにより「読解力」が高まります。

漢文や古文、英文を読む際も役立ちますし、問題文章を読む力も向上するでしょう。

現代文を得意科目にできれば、他の教科に対しても相乗的によい効果をもたらすてくれるのです。以下で、現代文の点数を安定させる勉強方法を解説しているので、しっかりチェックしてください。

現代文の点数を安定させる勉強法【読解力の鍛え方】

ここからは、現代文の点数を安定させるための具体的な勉強方法を紹介します。

まずは、読解力を鍛えるための勉強法を紹介していきたいと思います。読解力とは「筆者の主張や論理構成を正確に理解する力」を指します。

残念ながら、単純に文章を読んでいるだけでは、読解力は向上しません。

読解力を向上させるためには、文章を漫然と読むのではなく、以下の3つのステップを意識したトレーニングが必要です。

- Step.1 各段落で筆者が伝えたい文に線を引く

- Step.2 段落ごとにメモ程度に要約する

- Step.3 各段落が果たす役割をメモしながら文章を読む

それぞれの勉強法について、以下で詳しく解説します。

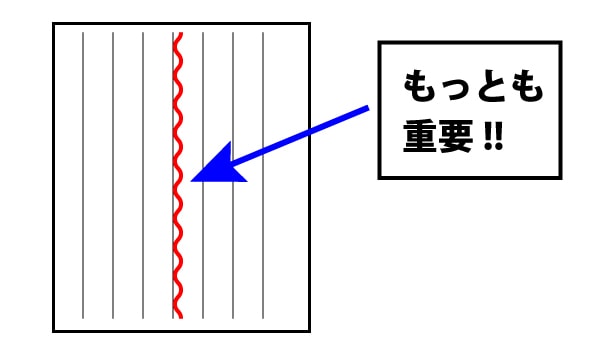

STEP1:各段落で筆者が伝えたい文に線を引く

各段落で筆者が最も伝えたい部分に線を引くことで、筆者の意図を明確に捉えましょう。

筆者は、何も考えずに文章を書いているわけではなく、読者に伝えたい思いを持っています。なので、まずはその段落ごとに「筆者がもっとも伝えたい1文」に線を引いてみましょう。すると筆者が「なぜこの段落を書いたのか」を理解できるはずです。

訓練していれば、読んでいるだけで伝えたいポイントがわかるようになるので、まずは訓練してみましょう。

STEP2 :段落ごとにメモ程度に要約する

各段落の内容を20〜40字程度で要約することで、文章の構造を理解するトレーニングを行いましょう。

段落を要約する際は、メモ程度でよいので、時間をかけずに筆者の思いをまとめられるように訓練してください。

STEP3:各段落が果たす役割をメモしながら文章を読む

各段落が文章全体の中でどのような役割を担っているのか(転換、追記、具体例、理由など)を意識し、文章全体の流れを把握しましょう。

筆者は意味のない文章は書きません。すべての文章になんらかの意味があるという意識をもって文章を読み進めましょう。段落の持つ役割は以下の4つです。

- 転換(いままでとは別の視点で意見を述べる)

- 追記(1つ前の意見に対して追加情報を加えていく)

- 具体例(自分の意見に説得力を持たせるための例を述べる)

- 理由(前の段落の理由を述べる)

このように、文章の集まりである段落にも役割があるのです。

その役割はなんなのかを意識しながら読むと、筆者の思いがわかりやすくなります。上記の3ステップを徹底することで現代文の点数は安定するでしょう。

この方法を実践すると「思考の言語化」する力が鍛えられます。また、文字に起こすことを想定して文章を読むことでより集中して文章を読み込めるでしょう。

とはいえ、一朝一夕で現代文の点数はアップしません。粘り強く訓練し、読解力を高めましょう。

現代文の点数を安定させる勉強法【解答力の鍛え方】

読解力を高めたら、次は解答力を鍛えましょう。解答力とは「理解した内容を正確に表現し、問題で求められている答えを導き出す力」です。解答力を高めるには、以下の2つのアプローチが効果的です。

- STEP.1選択肢問題の記述式化

- STEP.2選択肢の要素分解

以下でそれぞれについて、詳しく解説します。

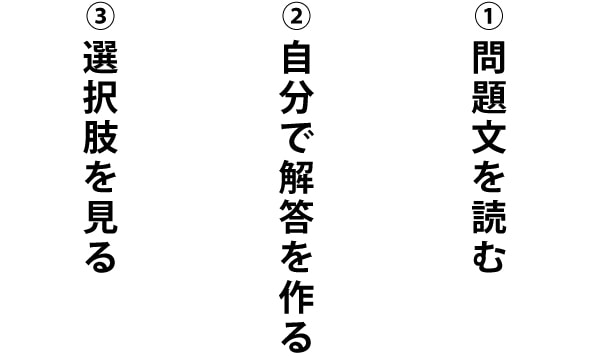

①選択肢問題の記述式化

選択肢を見ずに、問題文だけを見て記述式の解答を作成するトレーニングをしましょう。自分の言葉で解答を作成する過程で、理解度を深め、解答力が向上します。

用意された選択肢を見る前に、まずは問題の解答を「言語化」してみましょう。言語化できたら、自分が言語化した内容と解答の選択肢を見比べて、似た意味の正解を選んでください。

先ほど紹介した「読解力」と「解答力」を同時に鍛えられる一石二鳥の勉強法であるため、ぜひ試してみましょう。

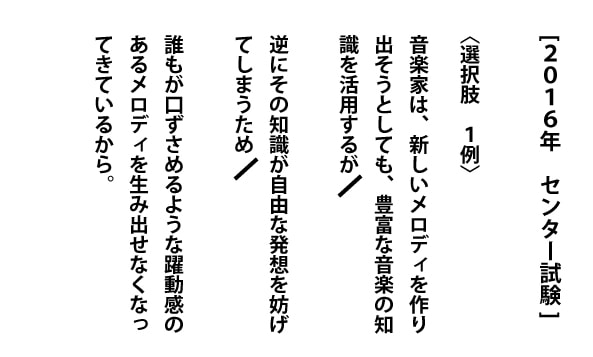

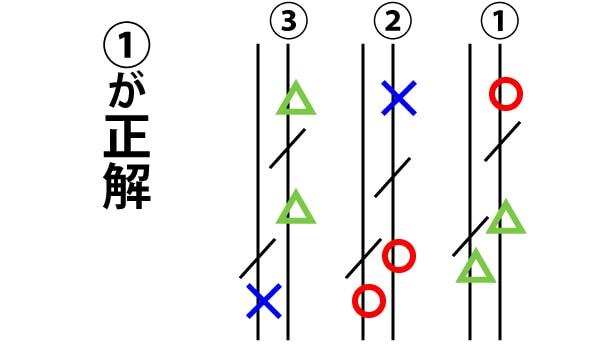

②選択肢の要素分解

選択肢を要素ごとに分解し、それぞれの要素が本文の内容と合致しているかを検討する練習をしましょう。これにより、選択肢を正確に見極める力が養われます。

現代文の選択肢問題では、複数の要素が組み合わさって選択肢が構成されている場合が多いです。要素分解によって、各要素が正しく本文を反映しているかを細かくチェックでき、より精度の高い選択肢選びができるでしょう。

たとえば、選択肢の文章は下のような形で分解できます。

こういった場合は、各要素ごとに

- ◯:文章で述べられていること

- △:文章で述べられていることとも、述べられていないこととも判断しづらい

- ×:文章中で述べられていないか、違う場所・文脈で書かれている

上記のように分類していきます。そして、各選択肢を比較検討して、✕がひとつもなく◯の多い選択肢を選んでいくのです。共通テストレベルの現代文であれば、答えがはっきりした文章が多いため、安定して得点できるでしょう。

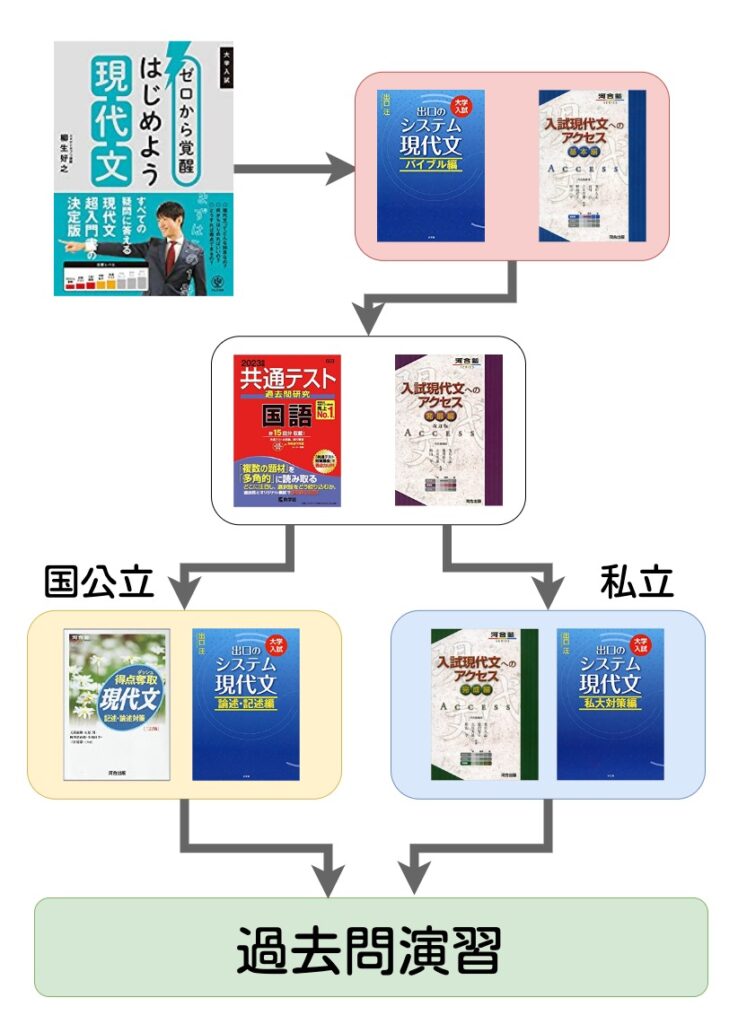

現代文攻略のためのカリキュラム

現代文の学習は、以下のステップで進めるのが効果的です。

- STEP.1 読解方法のインプット

- STEP.2 問題演習のアウトプット

- STEP.3 志望校別の対策

最初に「読み方」をインプットしたうえで、レベルごとに問題集を解いていくという勉強法がおすすめです。本記事で紹介した勉強方法を実践し、どのような文章が出題されても、筆者の思いを「言語化」できるように訓練しましょう。

STEP2まで終了したら、志望校に合わせた対策を実施してください。志望校によって出題形式や傾向が異なりますので、しっかりと問題に慣れておきましょう。

おすすめの参考書については後ほど紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

現代文で高得点を取るためのテクニック

現代文で高得点を狙うためのテクニックをいくつか紹介します。ただし、テクニックは読解力があってこそ活かせるものです。まずは読解力をしっかり鍛えることを優先しましょう。

本記事で紹介するテクニックは以下の2つです。

- 記号問題の解き方のコツす

- 漢字や語句の学習方法

以下で詳しく解説します。

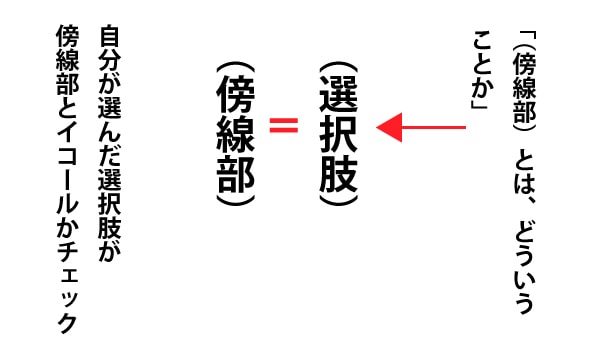

テクニック①:記号問題の解き方のコツ

記号問題の際に押さえておきたいのが、以下のテクニックです。

| 問題形式 | チェックポイント |

|---|---|

| どういうことか? | 選択肢と傍線部の意味が一致しているか確認 |

| なぜか? | 選択肢が傍線部の理由になっているか確認 |

| 接続詞に注目 | 「つまり」や「なぜなら」などの接続詞に着目することで、答えのヒントを探る。 |

現代文の問題では「どういうことか?」と「なぜか?」と問われる場合が多いです。

「どういうことか?」では、傍線部をよりわかりやすく説明することが求められ、「なぜか?」では、傍線部にいたるまでの理由を求められています。

「どういうことか?」という問題では「(選択肢)=(傍線部)」となっているか「どういうことか?」の問題では「(選択肢)=(傍線部)」になっているかに注目しましょう。

また、接続詞の後には、解答のヒントが隠れている場合があるため、見逃さないように確認してください。

テクニック②:漢字や語句の勉強は後回しにするべし

漢字や語句の知識は、現代文の読解に役立ちますが、時間をかけて対策する必要はありません。学校のテスト対策や、問題演習で出てきたものを覚える程度で十分です。

加えて、共通テスト直前の12月に「過去10年の共通テスト・センター国語で出された漢字をすべて書けるかチェック」するといったことも効果的です。

漢字や語句の勉強に時間を費やすぐらいなら、英語や社会などに時間をかけて、総合点数を伸ばすことに重きを置いてください。

現代文攻略のためのおすすめ参考書

ここからは、おすすめの参考書を紹介します。

それぞれのレベル別の参考書を紹介するので、ぜひ活用してください。

現代文の「読み方」を身につける『ゼロから覚醒はじめよう現代文』

まずは読解力を身につけるために『ゼロから覚醒はじめよう現代文』を使用しましょう。

現代文の読み方、解き方を丁寧に解説している参考書であるため、勉強のスタートには最適な参考書といえるでしょう。

『システム現代文』『入試現代文へのアクセス』シリーズ

読み方のインプットが終わったら、実際の問題に触れて自分のものにしていきましょう。

『システム現代文』『入試現代文へのアクセス』シリーズでは、問題形式ごとの演習が可能であるため、解答力を高めるにはうってつけです。

このシリーズは問題演習中心のため、重要ポイントを押さえながら本番でも解けるように繰り返し行いましょう。

難関大学への合格を目指すためには、読解ポイントや語彙、頻出テーマについて学び、実践していくことが大切です。

こちらの問題集の最後には『各問題の180字要約』が掲載されているので、要約問題が出題される大学の対策にもおすすめです。

問題演習のやり方は以下のとおりです。

- step1.「どこに根拠があるか」印をつけて問題を解く

- step2.答えあわせをしながら、解説を熟読する(正解した問題も含む)

- step3.間違った理由を確認する

- step4.本文中の不明語を調べて覚える

この中で特に重要なのが、正解していた問題も含めてすべて解説を読むことです。

設問にたまたま正解しただけでは、次につながらないので、必ず正解した理由まで確認する必要があります。

また、このタイミングで読めなかった漢字や知らなかった熟語の意味を調べ、覚えてしまいましょう。

過去問や入試対策本を活用する

問題演習を行うときには、共通テストやセンター試験、志望校の赤本の過去問も活用できます。過去問は試験直前の実践練習のために10年分は確保しておき、それ以前のものはどんどん活用しましょう。

2次試験で記述問題が多く出題される大学を受験する場合は『得点奪取現代文』がおすすめです。過去問を使って演習する際は、制限時間を設けて実践してみましょう。

現代文の記述問題を対策できる問題集が少ない中で、この『得点奪取現代文』は記述問題での考え方や加点要素を丁寧に解説してくれているため、得点に直結する演習が可能です。

まとめ

現代文は、正しい勉強法と戦略で取り組めば、高得点を狙える科目です。この記事で紹介した勉強法と参考書を参考に、現代文の苦手を克服し、得意科目に変えていきましょう。

また、受験勉強において重要なのは、あくまで英語や数学です。効率よく点数をアップさせるという観点から見れば、現代文は後回しにしてもよい科目といえるでしょう。

現代文の対策は、戦略的に進めていくことが重要なのです。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。