*紹介している教材にはプロモーションを含みます

数学が苦手だと

- 何から手をつけていいのかわからない

- 授業や教科書の内容が理解できない

こんな風に悩んでしまうこともありますよね。

数学で点数を取れるようになる上で、授業や教科書などの基本中の基本を理解することはかなり重要です。

定期テストや模試はもちろん、複雑に感じる大学入試の数学も元をたどれば、教科書レベルの基礎の内容を理解する所から始まります。

本記事では、数学で教科書レベルの基本内容を理解する勉強方法について解説します。

教科書理解の勉強をする前に知っておくべきこと

学校の授業や教科書に書かれている基本中の基本の内容を理解するために知っておくべきことは2つあります。

- 基本的な数学の教科書の構成

- 数学の公式を理解する上で大切なこと

それぞれ詳しく説明します。

基本的な数学の教科書の構成

教科書に掲載されている内容は、基本的に4つの構成で組まれています。学校の授業も基本的には、この教科書の構成に従って進められるので、まずは構成を頭にいれておくのが大事です。

【①公式の解説などの基本】

教科書のなかでも基本となる、公式や用語などのことです。公式を理解する際には、導出方法まで理解しておくと、応用問題に対応できるようになります。

【②例題】

例題は、①の基本事項の後にある、基本的な問題です。基本事項で覚えたことを、実際の問題で練習して理解する目的で掲載されています。

【③例題の類題】

類題は、②の例題の後についている問題です。「練習」や「問」などのタイトルで掲載されています。②の数値や設定を少し変えた問題であり、例題と難易度は変わりません。②の1問だけでなく、もう一度問題を解くことで、内容を定着させます。

【④章末問題】

各章で学習した内容の応用問題が掲載されています。学習内容をマスターするために、章末問題をしっかりと解けるようになっておきましょう。

数学の公式を理解する上で大切なこと

公式を理解するときには、以下の3点をおさえましょう。

- 公式中の「x」などの文字が表している内容を理解する

- 公式がどういう時に使えるのかを理解する

- 公式の導き出し方を理解する

公式に使われている「a」や「x」などの文字を漠然と暗記するのではなく、文字の内容を理解して覚えてください。

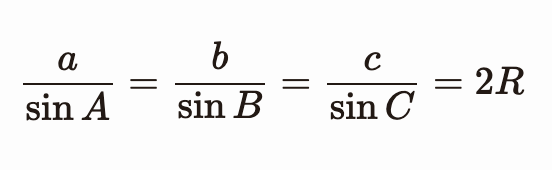

下の正弦定理の公式を例にあげて説明します。

公式中の「a, b, c」は三角形の各辺の長さを、「A, B, C」は各角の大きさを表していて、さらに「R」は、「三角形の外接円の半径」を表しています。このような、文字の意味を理解しながら公式を覚えてください。文字の意味がわかれば、問題を解くときに、公式を正しく使えるようになります。

また、公式がどういう時に使えるのかを理解しておきましょう。たとえば、上の公式はあくまでも三角形に対して使える公式で、四角形の中に「a, b, c」や「A, B, C」があっても、その値を当てはめて使うことはできません。

そして、公式の導き出し方も、教科書で紹介されているものを覚えておくと、問題を解きやすくなります。導き出し方を理解しておけば、公式の使い方を間違えにくくすることが可能です。

たとえば、数列や漸化式の公式では「n」と「n−1」のどちらを使うか迷いやすいですが、導出の仕方を理解していれば、迷うことはなくなります。

教科書の内容を理解するための勉強法2選

教科書の内容を理解する勉強法は、おもに2つの方法があります。

- 教科書ガイドを活用して授業を復習する

- スタディサプリなどの映像授業を活用する

「教科書ガイドを活用して授業を復習する」方法は、授業の内容に、教科書ガイドを組み合わせて学習するため、学校の先生の授業が自分に合っている人にはこの方法がよいでしょう。

教科書ガイドが禁止と言われている学校なら、教科書ガイドを使った勉強は家でやるようにしてください。禁止と言われていても、家で使っている分には黙っていればバレることは絶対にありませんし、バレたところで、本来問題はないんです。

数学の勉強をなるべく短い時間で効率的に行うためにも、教科書ガイドを使うのが有効です。

過去の学習内容の復習は、もう一つの「スタディサプリなどの映像授業を活用する」方法もおすすめです。以前学習した内容が曖昧であれば、「スタディサプリなどの映像授業を活用する」方法を選びましょう。

そのほかにも、学校の先生の授業が自分に合わない人や、授業のペースよりも早めに学習したい人は、映像授業を活用するのをおすすめします。

教科書ガイドを活用して授業を復習する勉強法

教科書に載っている確認問題や章末問題は、詳しい解説がない場合が多いため、教科書ガイドを使って解説をチェックしましょう。

教科書ガイドを使った具体的な勉強方法は、以下の通りです。

- Step.1 教科書の基本事項の解説と例題の解説をしっかりと読み込んで理解する

- Step.2 解説を見ずに例題を解く

- Step.3 授業に臨む

- Step.4 家で「例題の類題を解く」→「教科書ガイドで答え合わせ」という復習をする

- Step.5 類題の間違えた問題を解きなおす

- Step.6 章末問題を解いて、教科書ガイドで答え合わせ

- Step.7 章末問題の間違えた問題を解きなおす

Step.1で教科書を読むときには、1文字も読み飛ばさないようにしっかりと読み込みましょう。教科書は、基本を勉強するのに最適です。

教科書の内容を読み飛ばす癖がついてしまうと、単なる暗記を繰り返す勉強になってしまいます。簡単な内容でいちいちつまずいて理解するのに時間がかかることもあります。

授業で学習する前に例題を解いておけば、授業を受けるときに「解くコツ」や「理解できていない部分」を補足できて、効果的な勉強が可能です。

授業を受けた後には、類題や章末問題を解いてから教科書ガイドを使って答え合わせをします。教科書には、細かい解説が載っていないため、教科書ガイドを使って解説を見ると内容を早く理解することにつながります。

間違った問題は、解きなおすことで、内容の網羅が可能です。受験勉強では、数学の教科書を理解した後に、問題演習をしていく必要があるため、解きなおすのは1回だけで十分です。

数学の問題演習の学習方法については、以下の記事を参考にしてください。

スタディサプリなどの映像授業を活用する勉強法

映像授業を使うと、学校の授業とは別で、教科書を理解する勉強ができます。映像授業は、金額や授業内容のわかりやすさから、スタディサプリがおすすめです。

スタディサプリでは、幅広いレベルの映像授業を受けられます。自分に合った授業を、「習っていない内容の予習」「習い終わった内容の復習」に使ってください。

好きな時間、好きなタイミングで見られるので、学校の進度に合わせる必要はありません。自分のペースでガンガン勉強を進めたい人にはとくにおすすめです。

映像授業を使った勉強は、以下のように進めてください。

- Step.1 コピーしたテキストを見ながら授業を受講する

- Step.2 授業で解説があった問題を自力で解く

- Step.3 確認問題を解く

テキストに、授業内容を書き込みながら、授業を受けましょう。授業内容を写すのに必死になって、内容を理解できなくなる可能性があるので、全てをノートに取るのはおすすめしません。テキストのコピーに、必要に応じてメモを取る程度で十分です。

授業後に自分で問題を解くことを意識して、授業内容の理解に注力しましょう。

自力で問題を解くと、授業を聞いただけでわかったつもりになっていることがないか見つけ出せます。スタディサプリなどの映像授業は、解説が分かりやすいため、聞いたときにわかったつもりになっていることが多くあります。

記憶に定着させるために、授業後にはすぐに問題を解いてください。

最後に、確認問題を解いて、その単元の教科書理解の勉強は完了です。

数学の勉強で教科書内容の理解が必要な理由

基礎レベルの勉強は、教科書を理解することが大事です。数学は、基本を理解せず、問題の解き方だけを暗記しても、応用問題が出題されたときに対応できません。

理解するというのは、教科書を軽く読む程度ではなく、完璧に理解できている必要があります。大学入試でも、共通テストでは、基本を理解しているかどうか問う問題が増えています。

数学の受験勉強は、教科書レベルの基本中の基本を理解するのがファーストステップです。

教科書の内容を理解した後には何をすればいい?

教科書の内容をマスターしたら、「定石理解」のための勉強を始めましょう。数学における「定石理解」とは、「問題の王道の解き方」を指します。

模試やテストによく出る問題の解き方を覚えて、問題を解くときに使えるようにする必要があります。

教科書の理解は、あくまで数学の基礎固めです。教科書を理解するだけでは、問題を解けるようにはなりませんので、「定石理解」を進めて模試の得点を伸ばしましょう。

数学の基本は教科書理解!

数学の問題を解く上で、教科書を理解することが基本となります。

教科書の公式を理解して覚えて、教科書の例題を解いて覚えた公式を使えるようになってください。

勉強法は「教科書ガイドを使って理解する」「スタディサプリなどの映像授業を使って理解する」という2種類の方法があります。

学校の授業を活かして勉強するのが「教科書ガイドを使って理解する」方法で、授業とは関係なく進めるのが「スタディサプリなどの映像授業」です。

自分に合った方法で教科書理解を進めてください。

教科書を理解するだけでは、数学の問題を解けるようにはなりません。

教科書を理解した後は、「定石理解」の勉強を始めてください。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。