*紹介している教材にはプロモーションを含みます

「有名で評判のよい大手予備校に入ったのに、思うように成績が伸びない…」

「真面目に授業を受けて、課題もこなしているはずなのに、模試の結果はいつも横ばい…」

上記の悩みの原因は「努力不足」でも「予備校の授業の質が低いこと」でもないかもしれません。

大手予備校で行われている集団授業のカリキュラムが自分に合っておらず、成績が伸びていない可能性があります。

本記事では大手予備校で成績が伸び悩む原因や、転塾するべきかどうかの判断基準、塾選びで失敗しないためのポイントなどを解説します。

大手予備校で成績が伸びないと感じる人によくある悩み

「大手予備校で成績が伸びない」と感じている人には、以下の悩みがよくみられます。

- 授業についていけているつもりなのに成績が伸びない

- 復習のやり方・タイミングが分からない

- 分からないことを質問できない

- 周囲のレベルが高く、焦りや劣等感を覚えている

成績が伸びない人は、授業についていけているつもりになっているだけの可能性があります。特に大手予備校の講師は授業が上手な分、「分かったつもり」になってしまうことはよくあるのです。また、授業を理解していたとしても、授業を受けているだけでは成績が伸びません。授業で身につけた知識を使う問題を解いて、知識を定着させる必要があります。

また、復習の適切なやり方を理解できていないことで、成績が伸びていない場合もあります。大手予備校では生徒数が多いため、先生に復習の方法を聞けていない人もいるかもしれません。ある生徒には30分で終わる復習が、別の生徒では2時間かかるということもあり、復習をやろうと思っても物理的に間に合わない場合もあるでしょう。

さらに先生に質問できないと、勉強の効率が悪くなります。「先生はいつも忙しそうで聞きに行きづらい…」という人でも、気にせず質問に行くべきですが、性格的になかなか行きにくい人も多いものです。

そして、大手予備校では、多くの生徒と一緒に授業を受けるため、周囲のレベルと自分を比べてしまうこともあるかもしれません。焦りや劣等感のせいで、机に向ってはいるけど、自習に身が入らない、というパターンもあるでしょう。

大手予備校で成績が伸び悩む4つの原因

大手予備校で成績が伸び悩む原因は、主に以下の4つです。

- 授業が「わかる」で止まり、「できる」レベルに到達していない

- 画一的なカリキュラムで、自分に合った学習ができない

- 演習・アウトプットの時間が絶対的に不足している

- 学習計画と進捗を管理する仕組みがない

それぞれ詳しくみていきましょう。

授業が「わかる」で止まり、「できる」レベルに到達していない

授業が「わかる」だけではなく「できる」ようにしておきましょう。授業で内容を理解するだけでは、試験で問題は解けません。自分で問題を解いて「わかる」から「できる」の状態にしてください。

大手予備校の授業が高品質なため、「分かったつもり」になりやすいのも事実です。いくら分かりやすい授業でも、自分で問題を解かなければ力はつきません。

画一的なカリキュラムで、自分に合った学習ができない

大手予備校の集団授業は、全員が同じペースで進むため、授業についていけずに非効率な勉強を進めている生徒も多くいます。

生徒ごとに志望校や現在の学力は異なるため、授業が分からなくなって勉強が嫌になる生徒も少なくありません。

また、「国語はついていけているけど数学は分からない」「理科は結果が出ているけど、英語は伸びていない」などの場合、科目単位で合う合わないが出てきている可能性があります。

演習・アウトプットの時間が絶対的に不足している

試験で問題を解けるようになるには、予習・授業・復習が必要です。しかし、成績が伸びない生徒は授業だけに頼り、成績を伸ばす勉強ができていないことが多くあります。

あるいは、「授業以外に暗記だけはしている」というのもよくあるパターンです。授業+暗記でも結局、演習が足りていないことには変わりありません。

授業を受けたら、自宅で演習問題を解き、アウトプットをして学習内容を定着させましょう。

学習計画と進捗を管理する仕組みがない

成績が上がるかどうかは、授業以外の「自習時間」の質で決まります。対面授業がメインの塾では、自習のやり方は教えてもらえないことが多いのです。

「何を・いつまでに・どのくらい」やるかという学習計画と「計画通りに進んでいるか」をチェックする仕組みがある学習管理型の塾なら、自習のやり方やスケジュールを生徒ごとに考えてもらえます。

自習がうまくできていないと感じる人は、学習計画を立ててみてください。受験に合格するためにやるべきことを、逆算して考えましょう。何をやるべきか、把握できていない人は、それを調べる所から始めてください。

また、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回しながら、より洗練された計画をつくってください。学習計画を立てて終わりではなく、適宜見直しをしながら取り組むことが重要です。

転塾すべきかどうか最終的に判断するには?

転塾をする前に「塾のせい」だけでなく、「自分自身の学習姿勢」にも目を向けましょう。

それでも転塾を考えるなら、この後に紹介するチェックリストを活用して、転塾すべきかどうかを判断してください。

予備校のせいにする前に自分自身の学習姿勢を確認する

成績が伸びないとき、予備校のせいにする前に、自分の学習姿勢を見直してください。

予備校が指定する通りに勉強を進めずに成績が伸びないのは、予備校のせいとは言えません。

「予備校のテキストや教材を100%やり込んだか?」「受けっぱなしにせず、毎週復習の時間を確保できているか?」など、自問自答をしてみてください。

学習姿勢が問題で成績が伸びない場合、転塾しても成績は伸びない可能性があります。

【チェックリスト】転塾を検討すべきかどうか確かめよう

転塾を検討すべきかどうかを、判断するチェックリストを以下に記載します。

以下の10項目のうちのいくつに、自分の状況があてはまるかみていってください。

□ 1. 授業内容をその場で理解できず、板書を写すだけで精一杯になっている

授業が「わかる」ではなく、「こなす」作業になっていませんか?

□ 2. 予習・復習に追われ、自分の苦手分野や弱点補強に時間を全く使えていない

全員同じカリキュラムのため、自分のための勉強が後回しになっていませんか?

□ 3. 分からないことがあっても、講師に気軽に質問できる雰囲気や時間がないと感じる

「いつでも質問に来て」とは言われるけれど、実際には聞きに行きづらく、疑問点を放置してしまっていませんか?

□ 4. 「何を」「いつまでに」「どのように」勉強すれば合格できるのか、具体的な学習計画がなく常に不安だ

授業以外の時間の使い方が自己流になっており、今のやり方で本当に成績が伸びるのか確信が持てない状態ではありませんか?

□ 5. 予備校から与えられる教材や課題が多すぎて、どれも中途半端になっている

良質な教材でも、自分のレベルや目的に合っていなければ効果は半減します。キャパオーバーになっていませんか?

□ 6. 定期的な面談などがなく、学習の進め方や精神的な悩みについて相談できる相手がいない

集団の中の孤独を感じ、一人で悩みを抱え込んでしまっていませんか?

□ 7. 半年以上通っているのに、模試の成績が上がらない、またはむしろ下がっている

学習の成果が客観的な数字に表れていないのは、やり方が間違っている可能性を示す重要なサインです。

□ 8. 周囲の生徒のレベルが高く、焦りや劣等感を抱くことが多く、精神的に疲れてしまう

切磋琢磨できる環境は大切ですが、それが過度なストレスになっている場合は注意が必要です。

□ 9. 自習室がいつも満席で使えなかったり、私語が多くて集中できなかったりする

成績を伸ばす上で最も重要な「自習の質」を担保できない環境ではありませんか?

□ 10. 率直に言って、今の予備校に行くこと自体が精神的な負担(ストレス)になっている

「行きたくないな…」と感じる日が週に何度もありませんか?前向きな気持ちで通えない環境は、学習効果を大きく下げてしまいます。

診断結果

あてはまった項目数から、以下の結果を確認してください。

- あてはまる項目が0〜2個の方

今の予備校のシステムがあなたに合っている可能性が高いでしょう。伸び悩みの原因は、学習量や復習方法など、少しの工夫で改善できるかもしれません。まずは予備校のチューターや講師に相談してみましょう。 - あてはまる項目が3〜5個の方

今の環境に、いくつかのミスマッチが生じているようです。このまま続けても、時間と労力を浪費してしまう可能性があります。この記事の続きを読んで、転塾のメリット・デメリットをしっかり比較検討することをおすすめします。 - あてはまる項目が6個以上の方

現在の環境は、残念ながらあなたの成績向上にとって最適な場所ではない可能性が非常に高いです。勇気を出して、より自分に合った学習環境を探すことを本格的に検討すべきタイミングかもしれません。

転塾のメリット・デメリット

ここでは、転塾のメリットとデメリットを紹介します。

転塾のメリット

転塾のメリットは、主に以下の4点があげられます。

- 学習環境をリセットできる

- 自分に合ったカリキュラムで無駄なく学習できる

- 質問しやすい環境で疑問を即解消できる

- 学習管理でサボれない状況をつくれる

塾が変わると環境をリセットできて、勉強がはかどるようになる可能性があります。先生の教え方も自分に合ったものとなる可能性もあるでしょう。

カリキュラムが変わることで、無駄なく学習できるかもしれません。生徒ごとに学習計画を立ててもらえる学習管理型の塾だと、自分に合ったカリキュラムで勉強ができる可能性が高まるでしょう。

今まで質問をしづらかった人は、質問しやすい環境の塾に移ると、勉強の効率アップが期待できます。どうしても独学では分からない内容を質問できると、悩んでいる時間のロスを減らせます。

先生やコーチと定期的に学習状況について相談ができる塾なら、サボれない状況をつくれるでしょう。次のミーティングまでにやるべきことをやっておく習慣が身につくと、学力アップにつながります。

転塾のデメリット

転塾のデメリットは、主に以下の3点です。

- 転塾先の情報収集や手続きに時間がかかる

- 新しい環境に慣れるまでが大変

- 金銭的な負担が増える可能性がある

転塾の際には、塾の情報を集めたり、手続きをしたりする時間がかかります。受験本番まで時間がない場合には、この時間ロスが致命的な差につながることもあります。ここは保護者の方にも手伝ってもらった方が良い部分です。

新しい環境に慣れるまで、大変に感じることもあるでしょう。いつもと違うことをすると、疲れが溜まりやすくなります。

新しい塾に入るときには、入会費がかかる可能性があります。また、授業料が上がり、そのまま塾を続けるより、高いお金が必要な場合もあるでしょう。ただし、同じ塾や予備校に通い続けて不合格になってしまうよりは、新しい環境でチャレンジして合格をつかみ取る方が、結果的に安く済むというのもよくある話です。

転塾時の塾選びで外せない5つのポイント

転塾時に考慮すべきポイントは、以下の5点です。

- 指導形式は「集団」か「個別」か

- カリキュラムは「固定」か「オーダーメイド」か

- 質問・相談がしやすい環境か

- 学習管理をサポートしてくれるか

- 自習をサポートする仕組みが整っているか

『指導形式は「集団」か「個別」か』『カリキュラムは「固定」か「オーダーメイド」か』というポイントでは、自分に合った方を選びましょう。

基本的には、集団よりも個別の方が、固定よりもオーダーメイドのカリキュラムの方が、自分に合ったスケジュールで学習を進められる可能性が高まります。ただし、金額が高くなるため、注意してください。

また、質問・相談がしやすい環境である塾を選んだ方がよいでしょう。先生や塾の雰囲気をよく見て検討してください。

学習管理をサポートしてくれる塾を探す方法

「授業の質」と同じくらいか、それ以上に「学習管理の質」は重要です。

- 毎週の学習計画を一緒に立ててくれるか

- 計画通りに進んでいるか

- 毎週面談などでチェックしてくれるか

- 模試の結果を分析し、次の計画に活かしてくれるか

上記の点を入塾前に確認して、学習管理の質が高い塾を選びましょう。

自習をサポートする仕組みが整っているかを確認する方法

いつでも使える自習室があったり、自習中に質問対応してくれるチューターがいたりするなど、自習の「質」を高めるサポート体制の有無をチェックしてください。

説明を受ける際に、自習室の環境をあらかじめ塾の担当者に質問しておくとよいでしょう。

【保護者の方へ】お子さんの転塾を考える際に話すべきこと

お子さんが「塾を変えたい」と言い出したときは、まずその勇気を褒め、理由をじっくり聞いてあげてください。お子様の気持ちを第一に考えるようにしましょう。

「高いお金を払ったのに」と責めるのは禁物です。

塾選びは、偏差値や合格実績だけでなく「この先生になら子供を任せられる」と、思えるかどうかが大切です。ただ安い塾を選ぶのでなく、サポート体制を重視して選んでください。

また、新しい塾の説明は、親子で聞きましょう。お子さんだけでは、自分に合った塾かどうか判断しにくい可能性があります。

まとめ:大手予備校の転塾を検討した方がよい人の特徴を知ろう

大手予備校で成績が伸びない人は「授業についていけているつもりになっている」「自宅学習の方法が分かっていない」などの原因が考えられます。

大手予備校が原因ではなく、自分自身の学習姿勢が原因で成績が伸びないケースも多いため注意しましょう。学習姿勢が原因の場合には、転塾しても成績が伸びない可能性があります。

自分自身の学習姿勢を見直しても、転塾すべきだと考える場合、本記事で紹介しているチェックリストを使って、転塾すべきかどうかの最終判断をしてください。

転塾の際には、自分に合ったカリキュラムで進められる塾を選ぶとよいでしょう。

学習管理型の塾では生徒一人一人の学力や志望校から、合格に向けた学習計画を立てられます。今までの塾のカリキュラムではついていけず、成績が伸びなかったという人には特におすすめです。

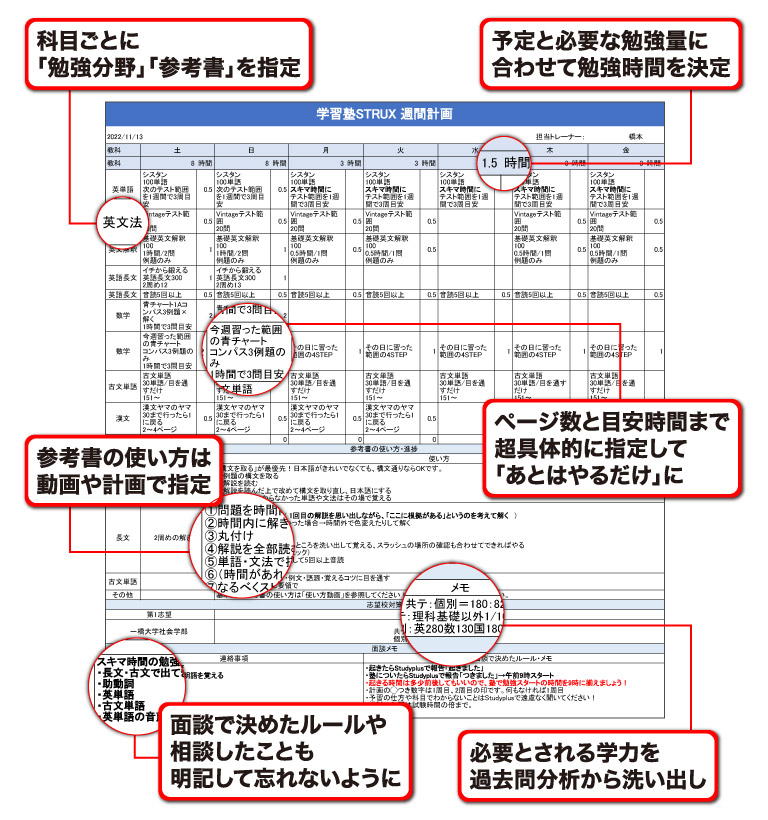

「学習管理型の塾で今度はしっかり自分に合った方法で勉強したい」という場合は、ぜひ学習塾STRUXをご検討ください!

学習塾STRUXは、生徒の志望校に合わせた勉強計画を作成したうえで管理する塾です。志望校を学科レベルまで落とし込んだうえで、合格までに必要な勉強をまとめていきます。参考書レベルでやるべきことを具体化しているため、毎日の勉強で迷うことがありません!

また、講師とは毎週面談を実施。「なぜなかなか成績が上がらないのか?」といった点を含め、次回以降の計画を適宜修正しながら進めます。そのため、常に自分の現状を踏まえて最適な状態で勉強できるでしょう。

無料体験では普段の指導で行っている勉強計画の作成を体験していただけます。少しでも気になった場合は、ぜひ詳細をご覧ください。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。