*紹介している教材にはプロモーションを含みます

医学部受験を志す皆さんにとって、最初の大きな関門の一つが「科目選択」です。国公立と私立では入試科目が大きく異なり、大学ごとの配点や出題傾向もさまざまです。

どの科目を選んで、どのように学習を進めていくかが、合格への道のりを大きく左右するといっても過言ではありません。

この記事では、医学部受験における科目選択の全体像から、国公立・私立の違い、さらには効果的な戦略にいたるまでを徹底解説します。先輩たちのリアルな失敗談や、よくある質問にもお答えするので、ぜひ最後までご覧ください。

医学部受験の科目パターン

医学部受験の科目は、国公立大学と私立大学で大きく異なります。まずは、それぞれの基本的な科目パターンを把握し、全体像をつかみましょう。

国公立大学:共通テスト6教科8科目+二次試験(英数理)

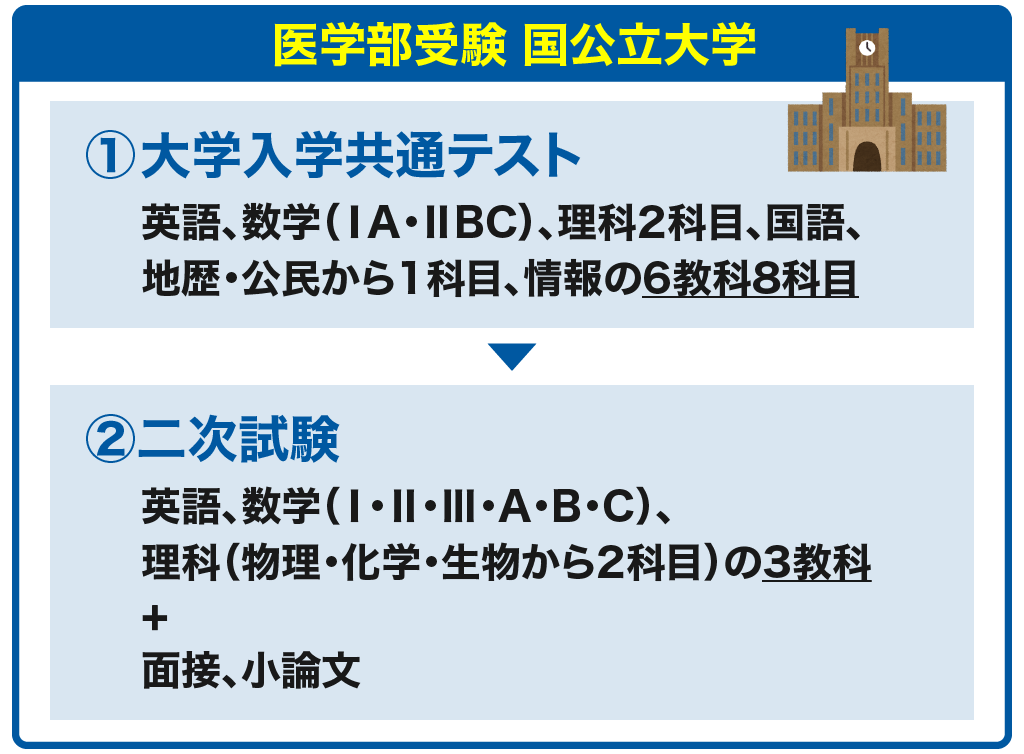

国公立大学の医学部入試は、大学入学共通テストと、各大学が個別に行う二次試験の二段階選抜が基本です。

まず、共通テストでは、英語、数学(ⅠA・ⅡBC)、理科2科目、国語、地歴・公民から1科目、そして情報の「6教科8科目」が課されるのが一般的です。共通テストで一定の得点率をクリアした受験生だけが、二次試験に進めます。

二次試験では、主に「英語、数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C)、理科(物理・化学・生物から2科目)」の3教科が課されます。これらに加えて、面接や小論文も必須となる大学がほとんどです。

私立大学:英数理+小論文・面接

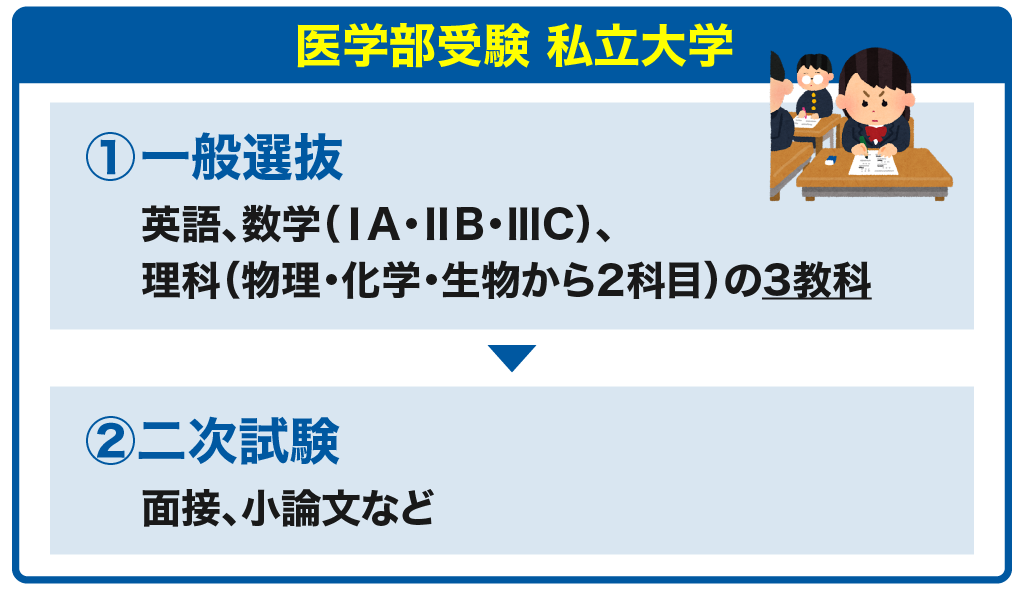

私立大学医学部の一般選抜は「英語、数学(ⅠA・ⅡB・ⅢC)、理科(物理・化学・生物から2科目)」の3教科が中心となる傾向にあります。共通テストが必須ではないため、国公立に比べて科目数が少ないのが特徴です。

一次試験に合格すると、二次試験として面接や小論文が課されるのが一般的な流れです。大学によっては科目数や出題形式が大きく異なるため、志望校の募集要項を確認するようにしてください。

【国公立医学部】共通テストと二次試験の科目詳細

国公立大学の医学部を目指す場合、共通テストと二次試験、両方の対策が必要です。それぞれの科目内訳と配点の傾向を詳しく解説します。戦略的に学習を進めるために、どの科目に重点を置くべきかを理解しておきましょう。

共通テスト「6教科8科目」の内訳

国公立大学医学部の受験で必要となる共通テストは、基本的に「6教科8科目」です。

| 科目 | 内容 |

|---|---|

| 外国語(英語) | リーディング・リスニング |

| 国語 | 現代文・古文・漢文 |

| 数学 | 数Ⅰ・数A 数Ⅱ・数B・数C |

| 社会(1つを選択) | 地理総合+地理探求 歴史総合+日本史探求 歴史総合+世界史探求 地理総合+歴史総合+公共 公共+倫理 公共+政治・経済 |

| 理科(2つ選択) | 物理 化学 生物 |

| 情報 | 情報Ⅰ |

二次試験の科目と配点

共通テストを突破した受験生が挑む二次試験は、大学ごとの特色が強く表れます。多くの大学では「英語・数学・理科2科目」の筆記試験と面接が課されますが、配点比率は大学によって大きく異なります。

例えば、東京大学や京都大学のように二次試験の配点比率が8割に達する大学もあれば、共通テストの比重が高い大学もあるなど、特徴はさまざまです。

また、旭川医科大学や島根大学など、一部の大学では二次試験の理科が免除され、英語と数学のみで受験できる場合もあります。

このように、自分の得意科目を活かせる配点の大学を選ぶことが、合格に向けた有効な戦略と言えるでしょう。

【私立医学部】大学ごとに多様!科目と出題傾向

私立大学医学部の入試は、国公立と比べて大学ごとの自由度が高く、科目構成や出題傾向も多岐にわたります。早い段階から志望校に関する情報を集め、自分に合った大学を見つけましょう。ここでは、私立医学部の多様な入試パターンについて解説します。

「英語・数学・理科」の3教科型+小論文・面接

私立大学医学部の一般選抜で最も一般的なのは「英語」「数学」「理科2科目」の3教科4科目で一次試験を行い、合格者に対して二次試験で小論文と面接を課すパターンです。

| 科目 | 内容 |

|---|---|

| 外国語(英語) | リーディング |

| 数学 | 数1・数A・数2・数B・数3・数C |

| 理科【2科目選択】 | 物理・化学・生物 |

理科は1科目でOK?科目選択の自由度が高い大学

多くの医学部で理科2科目が必須とされるなか、一部の東海大学や兵庫医科大学などでは理科1科目での受験が可能です。

また、帝京大学では英語が必須で、数学、化学、物理、生物、国語の中から2科目を選択する方式を採用しており、理科を選択せずに受験可能です。

これらの大学は、理科の負担を減らして他の科目に集中したい受験生や、特定の科目が極端に苦手な受験生にとって有力な選択肢となり得ます。ただし、科目数が少ない分、高得点での競争になる傾向があるため、理解しておきましょう。

共通テスト利用型という選択肢

私立大学医学部のなかには、大学独自の試験だけでなく、大学入学共通テストの成績を利用して合否を判定する「共通テスト利用入試」を導入している大学もあります。

共通テスト利用入試のなかにも、共通テストの成績のみで合否が決まる「単独型」と、共通テストと大学独自の試験を組み合わせる「併用型」に分かれるのが特徴です。国公立大学を第一志望とする受験生にとっては、共通テスト対策が無駄にならず、少ない負担で併願校を増やせるというメリットがあります。

一方で、一般選抜に比べて募集人数が少なく、非常に高いボーダーラインが設定されることが多いため、合格のハードルは高いと言えるでしょう。

医学部受験における科目選択戦略

医学部合格から逆算した科目選択は、受験戦略の核となります。自分の得意・不得意だけでなく、志望校の配点や各科目の特性を深く理解したうえで、総合的な判断が求められます。

「得意」より「志望校の配点」を優先する

科目選択の際に最も重視すべきは「志望校の配点」です。大学によって各科目の配点比率は大きく異なり、特定の科目の配点が高い「傾斜配点」を採用している大学も存在します。自分の学力と志望校の配点を照らし合わせ、得点を最大化するという観点が合格の可能性を広げるでしょう。

理科選択のメリット・デメリットを把握する

多くの受験生が頭を悩ませるのが理科の科目選択です。「物理・化学・生物」のなかから2科目を選ぶのが一般的ですが、それぞれに特性があり、メリット・デメリットが存在します。

| 科目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 物理 | 暗記量が少なく、一度理解すれば高得点を狙いやすい | 高度な計算力と数学的思考が求められる |

| 化学 | 安定した得点源にしやすい | 理論・無機・有機と学習範囲が広く、暗記と計算の両方が必要 |

| 生物 | 知識が直接得点に結びつきやすく、点数が安定しやすい | 暗記量が多い。論述対策が必要 |

自分の適性や学習スタイル、志望校の出題傾向を総合的に判断し、科目選択を行いましょう。

理科の選択方法については、以下の動画でも詳しく解説しています。

「高2の夏まで」に科目を選択する

医学部受験の科目選択は、遅くとも高校2年生の夏までには終えておくことが理想と言えるでしょう。これは、医学部入試は科目数が多く、求められる学力レベルも非常に高いため、早期から対策を始める必要があるからです。

特に、国公立大学を目指す場合は共通テストで6教科8科目を学習する必要があり、理科や社会などの選択科目を早く確定させることで、効率的に学習計画を立てられます。

科目選択で出遅れてしまうと、受験本番までに十分な演習時間を確保できない可能性もあるため、早めに科目を選択し、学習計画を立てましょう。

科目選択で失敗した…先輩たちのリアルな声

科目選択は、医学部受験の成否をわける重要な分岐点です。ここでは、実際に科目選択で後悔した先輩たちの体験談を紹介します。彼らの失敗から学び、自分自身の科目選びに活かしてください。

失敗談1

「医学部志望なら物理選択が有利」といった話を、予備校や学校で耳にしたことも多いでしょう。わたしは、その言葉を信じて物理を選んだ結果、物理の成績が伸びずに苦労しました。

最終的には、得意だった化学で物理の穴を埋めるという、厳しい戦い方になってしまったのを思い出します。

「最初から素直に生物を選んでおけば、もっと心に余裕を持って戦えたはずなのに…」と後悔しました。周りの声も参考になるけど、最後は自分の得意・不得意と真剣に向き合うことが大切です。

失敗談2

医学部受験の科目に関するQ&A

ここでは、医学部受験の科目選択に関して、受験生からよく寄せられる質問にお答えします。

再受験(多浪生・社会人)の場合、科目選択で気をつけることは?

再受験生の場合、限られた時間のなかで効率的に学習を進める必要があります。そのため、科目数の少ない私立大学医学部を主なターゲットにするのが現実的な戦略と言えるでしょう。

私立大学は多くが英・数・理の3教科型であり、学習範囲を絞って集中的に対策できます。また、計算問題が比較的少なく、知識が直接得点に結びつきやすい「生物」を選択したり、現役生と差がつきにくい「化学」を固めたりするといった戦略も効果的です。

一番おすすめの組み合わせはどれですか?

残念ながら「万人にとって一番おすすめの組み合わせ」というものは存在しません。最も重要なのは、自分自身の得意・不得意や学習スタイル、そして志望校の傾向を総合的に判断することです。

一般的には、「化学」は多くの大学で活用できるため、選択する受験生が多いです。そのうえで、計算力や物理現象の理解が得意なら「物理」を、地道な暗記や考察が得意なら「生物」を選ぶようにしてください。

どちらが有利ということはないため、両方のメリット・デメリットを理解し、最終的には自分で納得できる選択を行いましょう。

まとめ:科目選択はゴールからの逆算しよう

医学部受験における科目選択は、単なる教科選びではありません。志望校合格から逆算し、自分の強みを最大限に活かし、弱点を最小限に抑えるための戦略的なプロセスです。

国公立と私立の科目パターン、各大学の配点比率、そして理科科目の特性を深く理解することが、その第一歩です。なんとなくで選んでしまったり、周りの意見に流されたりすると、後々大きな後悔につながりかねません。

本記事で紹介した情報を参考に、自分にとって最適な科目を見つけ出し、自信を持って受験勉強にまい進してください。

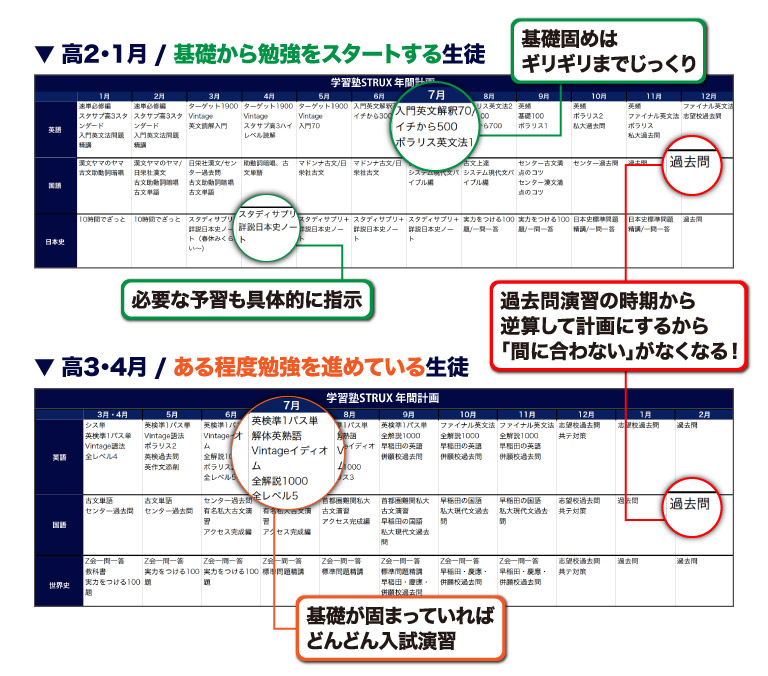

そして、科目を決めた後に重要になるのが、計画的に勉強を進めること。自分で計画を立てて、計画に修正を施しながら、受験勉強を進められる人が最も合格に近づきます。

もし、「計画を立てるのが苦手」「計画を立てても上手く運用できたことがない」といった悩みをお持ちの方はSTRUXの利用を検討してください。

STRUXでは、現在の学力と目標の学力差を計り、生徒さん一人ひとりにオーダーメイドの学習計画を作成しています。

毎週の面談で進捗や定着度をヒアリングし、計画の修正や、勉強法のアドバイスも実施。計画倒れになることを防ぎます。

もし、興味があれば、無料体験にお越しください。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。