*紹介している教材にはプロモーションを含みます

東京科学大 理工学系(旧東工大)は、田町や駿河台など複数の箇所にキャンパスを構える国立大学です。

この記事を読めば、そんな東京科学大 理工学系(旧東工大)に受かるためにやるべき参考書や、理想の勉強スケジュールが分かります。

この参考書を、スケジュールに沿って勉強するだけで、合格をつかみ取るのに必要な学力は身につくので、ぜひ参考にしてください。

東京科学大 理工学系(旧東工大)の入試の特徴と目標得点

まずは東京科学大 理工学系(旧東工大)のシステム的な特徴から見ていきましょう。

東京科学大 理工学系(旧東工大)の配点

東工大は、一般的な国公立大学の入試と同じく共通テストと個別試験の二段構えになっています。

ただし、共通テストは1段階選抜のみに使われることになっているので、1段階選抜さえ通ってしまえば、共通テストの得点は何点でも構わないことになります。ここが一般的な国公立大学の入試と違う所ですね。

1段階選抜の共通テストは、素点がそのまま利用されるので、以下の合計1000点満点となります。

- 国語200点

- 英語200点(R100点、L100点)

- 数学200点

- 理科200点(100点×2科目)

- 社会100点

- 情報100点

情報の得点が50点などに圧縮される大学も多い中、東工大ではそのままの得点が使われます。

例年の1段階選抜の足切りラインから考えると、共通テストで70%くらい得点できていれば、足切りで引っかかることはまずないと考えて大丈夫ですが、実質、足切りギリギリの得点の人が受かる可能性はかなり低いです。

例えば、英語、数学、理科2科目の全てで90%の540点、国語、社会、情報で52.5%の210点得点できれば、これで合計が75%の750点になります。合格する人なら少なくとも、これくらいは取れるものと思っておきましょう。

特に個別試験で使われる英語、数学、理科2科目は共通テストレベルなら90%くらい取れていないとかなり厳しい戦いになります。

個別試験では、英数物化の4科目が試験され、以下の合計750点満点です。

- 数学300点

- 英語150点

- 物理150点

- 化学150点

東京科学大 理工学系(旧東工大)の合格最低点と目標得点

理学院、工学院など6つの学科があり、それぞれに合格最低点は違いますが、ここ数年の最低点を眺めてみると、入試の難易度が高い年は50%~60%の得点率、低い年は60%~70%くらいの得点率が合格最低点になります。

例年、情報理工の合格最低点が最も高い基準で、生命理工の合格最低点が最も低くなっています。東大や京大などと比べると、数学の配点が大きいので、数学で高得点を取れるとかなり有利になります。

また学力を伸ばすのに時間がかかる英語と、さほど時間がかからない物理、化学が同じ配点なので、英語が多少苦手でも物理や化学で挽回しやすい配点になっているとも言えますね。

東工大入試の各科目の特徴

それでは、次に各科目の特徴を見ていきましょう。

数学

まずは東工大の入試で最も重要になる数学からですね。数学は、大学受験の中では最高難易度で、東大、京大などと同じレベルです。

大問5問構成で、合計300点なので、1問あたり60点。試験時間は180分で、完全フリーの記述形式です。解答用紙は赤本オンラインで確認できます。

完全フリーの記述なので、全ての問題を解こうと思うと時間的には苦しくなりますが、実際の所、全問題を完答する人はほとんどいないので、180分でも時間に追われる感覚はあまりないはずです。

出題傾向としては、

- 半分以上が数3が関係する問題

- 微分積分は最低1題、多いときは3題

- その他、確率、整数、複素数平面、曲線などが頻出

のような特徴があります。

ここまでに説明した通り、数学の配点が大きいので、正直、半分以上取りたい所です。最低でも2問完答、その他は小問をいくつかで、2完3半以上、できれば3完以上を狙って、合計得点としては、50%以上を取るつもりで勉強しましょう。

英語

次に英語です。英語は大問2問構成になっていて、2問とも長文問題です。2題の合計で3000語以上となるのがここ最近の傾向で、長文の中に和訳、英訳、内容一致、内容説明など、さまざまなタイプの問題が詰まっています。

問題はスタンダードなものなので、長い長文読解を2つ解かないといけないところが東工大入試の特徴と言えるでしょう。

試験時間は90分あるので、詰まることなく読み進められれば、時間的な難しさはあまりありませんが、一度文脈を見失うと、そこから先はかなり減点を食らうことになるので、その点が東工大英語の難しさですね。

物理

物理は、120分で大問3問構成です。難易度は東大などと同じく大学受験の中では最難関のレベルですが、時間的には、東大よりは易しいのでゆっくり時間をかけて丁寧に解くことができます。

基本的には力学、電磁気から必ず1問ずつ出題されて、それ以外の分野から1問出題される形になります。

ただし、力学や電磁気と、他の分野が絡んだ融合問題が出題されることもありますし、受験生が苦手とする原子分野からの出題も、ないわけではありません。

構成上、力学と電磁気だけでも満点を取れれば、それで合格するのに十分な得点は取れますが、物理は各小問の繋がりが強いので、(1)で計算をミスってしまうと、それ以降はゼロ点になる可能性もあるので、注意が必要です。

大コケしないためにも、力学・電磁気だけに絞らず、全単元、手を抜かずに勉強しておく方が良いでしょう。

化学

化学は、大問15問構成で、試験時間は120分です。2020年代になって、若干難易度は落ち着いてきて、標準的な問題が多めになってきています。無機から2問、有機から5問、残りが理論の構成になっています。

東工大化学の特徴は選択問題にあります。「1つまたは2つの正解がある」という条件で選択肢を選ばないといけないので、全ての選択肢を丁寧に吟味していかないといけません。

問題文の日本語に細かい「引っ掛け」が多かったり、選択問題なのに、全ての選択肢を丁寧に計算しなければならなかったりするので、かなり面倒な出題形式になっていますね。一般的な問題集で、この形式の演習はできないので、過去問でしっかり練習する必要があります。

合格するためにこなすべき参考書と、理想の学習スケジュール

入試の特徴を説明したので、次は合格するためにこなすべき参考書と、

理想の学習スケジュールを科目ごとに解説していきます。

数学

まずは数学からです。くり返しになりますが、数学はできるだけ高得点を目指したいので、現役生でも、ある程度難易度の高い問題集までこなしてから過去問に入りたい所。

理想のスケジュールと参考書は次の通りです。

| 高1・高2 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『青チャート』1A2B3C最低でも例題1周 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・『青チャート』1A2B3C例題2周目~3周目 ・『上級問題精講』1周目 |

| 高3の夏休み | ・『上級問題精講』2周目~3周目 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『東工大の数学20カ年』 ・『東京工業大学への数学』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・『東工大の数学20カ年』 ・『東京工業大学への数学』 ・併願校の過去問 |

高1高2のうちに『青チャート』の例題くらいの簡単な問題は、最低でも全体を1周したい所。学校の授業が遅い場合は、『スタディサプリ』などの映像授業を使って予習して、高3になるまでに未習単元がゼロの状態を作ってください。

高3に入ったら、夏休みが終わるくらいまでに『上級問題精講』のような発展的な問題集を周回して、夏休み以降は過去問演習です。

過去問は最低でも10年分以上は満点近い得点を取れる状態に。可能であれば、『東工大の数学20カ年』を全て解ける状態にしましょう。

浪人生で時間的に余裕があれば、駿台の『東京工業大学への数学』のような模試問題を集めたものを、中古で遡って演習するのもおすすめです。

共通テスト演習は11月中旬くらいから少しずつ始めて12月からは共通テスト対策のみでも大丈夫です。共通テストで良い点が取れれば、滑り止めの大学を共通テスト利用で押さえることもできるようになります。

英語

参考書の種類としては、英語が最も多くなります。理想のスケジュールと参考書は次の通りです。

| 高1・高2 | ・英単語:『ターゲット1900』 ・文法語法:『入門英文法問題精講』『Vintage』 ・英文解釈:『入門英文解釈の技術70』『基礎英文解釈の技術100』 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・文法語法:『Vintage』 ・長文読解:『イチから鍛える英語長文300』 |

| 高3の夏休み | ・長文読解:『イチから鍛える英語長文500・700』 ・英作文:『英作文ハイパートレーニング和文英訳編』 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『東工大の英語20カ年』 ・『東京工業大学への英語』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・『東工大の英語20カ年』 ・『東京工業大学への英語』 ・併願校の過去問 |

単語、文法をしっかり頭に入れて、英文解釈に取り組むのが英語の勉強の基本です。できれば、高1~高2の間に『ターゲット1900』くらいの単語帳はしっかり頭に入れ、文法語法は『入門英文法問題精講』『Vintage』をできるだけ進めておきましょう。

英文解釈として、『入門英文解釈の技術70』『基礎英文解釈の技術100』ができれば、高3になるころには、模試でもかなり良い得点が取れる状態になっているはずです。

高3になったら『Vintage』を引き続き回しつつ、『イチから鍛える英語長文300』のような300語くらいの英文読解を進めていきます。

夏休みは、さらに長い文章の読解や、簡単な英作文ですね。『イチから鍛える英語長文500・700』、『英作文ハイパートレーニング和文英訳編』などを進めてください。

作文は基本的なものが理解できれば十分なので、ウエイトをおくべきはやはり長文読解。時間に余裕がある場合は、700語以上の長文が掲載されている他の問題集も、時間の限り演習していきましょう。

夏休み以降、『東工大の英語20カ年』や『東京工業大学への英語』にしっかり取り組むのは、数学と同様です。

和訳や英訳に関しては、学校の先生や塾の先生に添削してもらうとより安心して実力をつけることができるでしょう。

物理

物理も必要な参考書は数学と同様にシンプルです。理想のスケジュールと参考書は次の通りです。

| 高1・高2 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『セミナー』最低でも1周 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・『セミナー』2周目~3周目 ・『名問の森』1周目 |

| 高3の夏休み | ・『名問の森』2周目~3周目 ・余裕があれば『重要問題集』 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『東工大の物理20カ年』 ・『東京工業大学への理科』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・『東工大の物理20カ年』 ・『東京工業大学への理科』 ・併願校の過去問 |

高3になるまでに、『セミナー』を最低でも全単元1周。物理も学校の授業が遅い場合は、『スタディサプリ』などの映像授業を使って予習して、高3になるまでに未習単元がゼロの状態を作ってください。

高3になったら、『名問の森』などの発展的な問題集に取り組んでいき、時間に余裕があれば、さらに『重要問題集』にもチャレンジしてから過去問に入れると、過去問でも高得点を取れる状態でスタートできるはずです。

夏休み以降は、『東工大の物理20カ年』や『東京工業大学への理科』などで、過去問やそのレベルの問題にガンガン取り組んでください。

化学

化学も物理とほとんど同じ流れになります。理想のスケジュールと参考書は次の通りです。

| 高1・高2 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『セミナー』最低でも1周 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・『セミナー』2周目~3周目 ・『重要問題集』1周目 |

| 高3の夏休み | ・『重要問題集』2周目~3周目 ・余裕があれば『化学の新演習』の★3 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『東工大の化学20カ年』 ・『東京工業大学への理科』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・『東工大の化学20カ年』 ・『東京工業大学への理科』 ・併願校の過去問 |

高3になる前までに『セミナー』で基本的な演習を終え、高3からは『重要問題集』で実戦レベルの入試問題を解いていきます。余裕があれば、高3の夏休みに『化学の新演習』の難しい問題だけ取り組むのもおすすめです。

夏休みが終わったら、過去問演習です。過去問は『東工大の化学20カ年』や『東京工業大学への理科』に取り組んでください。

共通テスト対策

共通テスト対策は、東大や京大と比べれば、時間をかけなくても大丈夫ですが、学校の共通テスト対策は解きっぱなしにせず、復習を完璧にこなしましょう。

学校の対策に追加で、

- Z会の『共通テスト実戦模試』シリーズ

- 共通テストの過去問全て

は一通りこなしておきたいですね。

学校の共通テスト対策のみで乗り切れる人は正直ほとんどいません。1段階選抜でしか使わないと油断せずに勉強することをおすすめします。

国語、社会、情報は黄色本と言われる『面白いほど取れる』シリーズなどの、講義系参考書などを使って必要に応じてサクッとインプットするのも良いですね。過去問を解いてみて半分以下の得点率の場合は、先にインプットしてから演習した方がいいでしょう。

共通テストである程度高得点を取れれば、滑り止めとなる大学は、共通テスト利用を使って合格できるので、そのあたりも踏まえて演習したいですね。

まとめ

今回は旧東工大に受かるために必要な情報を全てお伝えしました。

数学、物理、化学は東大や京大とほぼ同じレベルの入試なので、できるだけ早い時期から勉強を始める必要があります。特に入試全体に占める配点が大きい数学で高得点を取れるとかなり有利になるのが、

旧東工大入試の特徴です。

合格に必要な参考書と、理想の勉強スケジュールを紹介しましたが、実際には、理想的な勉強スケジュールで進められる人はかなり少数派だと思います。

この記事を見た時点で、理想的なスケジュールからかなり遅れている場合も多いとは思いますが、そこから必死に勉強をして、何とか合格に辿り着く人がいることも事実です。

こういった逆転合格を果たすためには、まずはしっかり勉強時間を確保すること。そして、余計な勉強をせず、合格に必要なことだけに絞って着実に勉強を進めることが重要です。

特に、現時点での学力に応じて、「何をやらないか」を決めることは重要ですが、なかなか自力で決めるのは難しいので、「どうしても逆転合格したい」という方は、ぜひ学習塾STRUXの活用も検討してください。

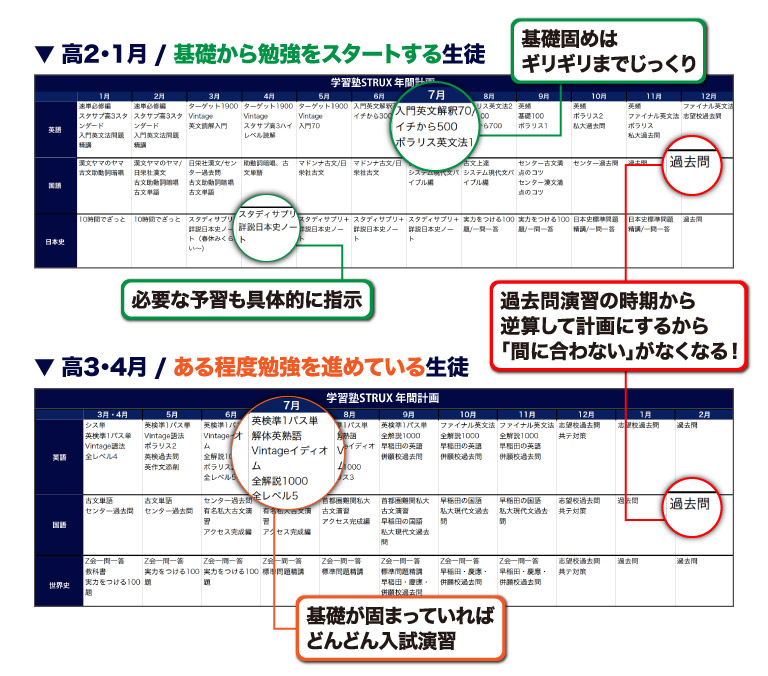

STRUXでは、具体的な勉強計画で毎日の自学自習を徹底管理しています。志望校合格のために必要な勉強をいつまでに、どのくらいやるべきか、どの科目を優先するべきか、どんな参考書で取り組むか、すべて逆算して年間計画を作成。

部活やテスト勉強などで忙しい現役生はもちろん、今年こそは受かりたいという浪人生も「今必要な勉強だけ」に集中してもらえるように、オーダーメイドで勉強計画を作ってお渡ししています。

この計画を元に毎日の超具体的な計画を授業で作成して、「何を勉強すればいいか」で迷いません。

また、一般的なコーチング塾と違って、科目指導の時間もあるので、記述もしっかりチェックしながら勉強することができます。

興味がある方は、こちらのページから概要をチェックしてみてください!

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。