*紹介している教材にはプロモーションを含みます

「漢文の読み方がわからない」「何を言っているのかわからない」

こんな悩みを抱えている人は、いきなり漢文を「読む」練習をしていませんか?

漢文を得点源にするためには、まずは漢文の「句法」を勉強してください。句法を覚えることは、漢文を読むための基本です。

この記事では、1ヶ月で漢文の句法を覚える勉強法を紹介します。

漢文の勉強で句法が最も重要な理由

漢文の句法とは、決まった意味を持っている、漢字のセットのことです。

同じく「言語」を学ぶ古文や英語と異なり、漢文では、1つ1つの文字が意味を持っています。その中でも、複数の文字が決まった並びで使われるときに特定の意味を表すことがあります。

この複数の漢字の組み合わせが句法です。

いわば句法は漢文の意味を捉えるうえでの鍵になる部分です。句法を正確に覚えていることで、速く・正確に漢文の意味がつかめるようになります。

例えば「使」という漢字が出てきて、後ろに人名、動詞と続いていたらほとんどの場合「誰々に〜させる」という「使役」の意味になります。

「況」という漢字が出てきたら「いわんや」と読み、決まって「ましてや〜はなおさら…」と訳さなければいけません。

これらの漢字は、句法をきちんと覚えていることではじめて正確に意味を取れるものです。

漢文の句法には、同じ漢字を使っていても順番が違うだけで意味が全く異なるものもあります。

こういった紛らわしい句法でも、正確に覚えておけば文章を読むときにつまずくことを減らせます。

漢文の文法の勉強は「返り点の読み方→句法→単語」の順

漢文の句法は、あくまで「読解」のための下準備で、漢文の文法事項の一部です。漢文の文法は次の順に勉強することになります。

- Step.1 返り点の読み方

- Step.2 句法の暗記

- Step.3 単語・漢字の意味

Step.1「返り点の読み方」

漢文は現代の日本語と語順が異なり、原則として英語のように「主語→動詞(述語)→目的語」の語順になっています。そのため、現代日本語として読み直すときには、漢字の並びを直す必要があります。この読み方の順序を示すために入れられている記号が「返り点」です。

返り点は、以下に示した4種類があります。

- レ点

- 一二三点

- 上中下点

- 甲乙丙点

漢文の勉強をするうえで、これらの返り点はスムーズに読めるようになっていなければいけません。

『漢文ヤマのヤマ』などの参考書で返り点のルールを理解してから、例文の音読を繰り返してください。

例文を10回音読することで、自然と返り点のルールを覚えることが可能です。次第に意識しなくても読めるようになってきて、漢文の返り点をマスターすることができます。

Step.2「句法の暗記」

返り点が取れるようになり、書き下し文を作れるようになったら、ようやく句法を覚える作業に入ります。最初に触れた通り、句法は「特定の意味を表すかたまり」です。

よく出る漢文の句法は多くてせいぜい100個程度です。英語の文法に比べれば、圧倒的に覚えるべき量は少ないです。

句法を覚える際も、返り点と同じく「音読」を繰り返してください。たとえば「使AB」という句法があれば、「AをしてBせしむ」と何度も音読して、その後参考書にある例文を、繰り返し音読してください。

Step.3「単語・漢字の意味」

句法がひと通り覚えられたら、あとは頻出の「単語・漢字の意味」を覚えましょう。ただし、ほとんどの漢字は現代語でも使う意味でそのまま使われているため、漢文で覚えるべき単語や漢字の意味は「古代中国特有の官位や身分の名前」「現代で使われている漢字と異なる意味のもの」などで、50個もありません。

このわずかな単語を覚えるだけでも、漢文の読解が簡単になり、単語の読み方や意味を問う問題が解けるようになります。

Step1の返り点を覚えて書き下しができるようになり、Step2と3で覚えた句法や単語、漢字の意味を理解すると、だいたいの漢文の意味を理解することが可能です。

漢文句法の覚え方・勉強法

ここからは、句法を暗記するための具体的な勉強法を解説します。

句法は短期間で覚える

まず大前提として、漢文の句法はなるべく短い期間で集中して覚えましょう。

必ず覚えたい句法は50〜60個で、細かいものを含めても100個程度です。

たとえば1日に5つ句法を覚えるとすると、10〜20日くらいで1周することができます。なるべく早く2周目に取り掛かることで、完全に忘れてしまう前に改めて覚えられ、記憶に残ります。

もし、1日1つ覚えて100日で覚えるというふうに、長い時間をかけて覚えようとしても、3か月後には最初にやった句法は忘れてしまいますよね。

暗記は「忘れる前に繰り返す」が基本。1ヶ月で句法を覚えきるつもりで取り組んでください。

漢文句法の暗記におすすめの参考書『漢文ヤマのヤマ』

『漢文ヤマのヤマ』は、漢文の句法で重要なものを一通りまとめているシンプルな問題集です。難易度も高すぎず、「右ページで句法・例文と解説、左ページで問題」と、勉強しやすく作られています。

『漢文ヤマのヤマ』は、句法だけでなく文構造や再読文字、返り点などの基礎、また実戦形式の問題やよく出る漢字の読み・意味で重要なものまで書かれています。漢文の文法まわりの勉強はこれ1冊完璧にすれば問題ありません。

『漢文ヤマのヤマ』を使った勉強法

ここからはその『漢文ヤマのヤマ』を使った勉強法を具体的にお伝えしていきます。ここで重視してほしい漢文の勉強のポイントは次の3つです。

- 句法と例文を何度も唱えて覚える

- 問題を解いて定着させる

- 短い期間で何度も繰り返す

すべてこれまでに触れてきた内容です。以上の3点を頭に入れながら、『漢文ヤマのヤマ』に3周、取り組んでください。

『漢文ヤマのヤマ』1周目

1周目は『漢文ヤマのヤマ』における右ページの「句法の解説」と「句法の例文」を活用していきます。

- Step.1 「句法」「読み」「意味」と「ヤマを講義」(解説)を読むす

- Step.2 書き下し文を見ながら、句法とその句法の例文を一回だけ音読する

- Step.3 意味を現代語訳で確認する

- Step.4 意味を理解した上で、句法を10回、句法の例文を10回音読する

漢文の句法を暗記するポイントは音読です。声に出して句法の例文を何度も音読することで、効率よく勉強することができます。漢文には独特のリズムがあるので、声に出すことで、リズムと一緒に覚えることが可能です。

1周目はスピードを意識して句法をサクサクと理解して、例文や句法そのものを覚えていく段階です。

勉強法を例をあげて説明します。ここでは例として「使役形」の句法を挙げています。

A 使 B C

『ヤマのヤマ』では、この文章の解説として「A、BをしてCせしむ」という読みと「AはBにCさせる」という意味が書いてあります。

最初に、この「読み」「意味」、そして「ヤマを講義」と書いてある解説部分を読んで理解してください。

理解できたら暗記に入ります。最初に見た句法を一度音読して、この句法がどこで使われているかを意識しながら左の例文も音読してください。

最後に意味を確認したら、あとは何度も繰り返し音読をするだけです。

「A、BをしてCせしむ、A、BをしてCせしむ……」というふうに繰り返し唱えてから、例文も何度も声に出して読みましょう。

1周目のポイントは次の通りです。

- 1周目で完璧に暗記する必要はない。どんどん進めることを意識する。

- 1周目では、問題を解かなくてよい。解説を読むのと音読だけを行う。

- 句法の例文は、すべて10回以上音読する。

最も重要なのは、1周目で完璧に覚えようとしないことです。完璧にしようとして時間をかけるより、どんどん先に進んで早めに2周目に進みましょう。

『漢文ヤマのヤマ』2周目

2周目からは左ページにある問題にも取り組みましょう。問題を解くことで、漢文の句法が定着していきます。

1周目で学習した「句法の解説」と「句法の例文」は、軽く触れる程度でいいので、問題を解くことに集中してください。

- Step.1 「句法の例文」を3回音読する

- Step.2 音読をして意味が分からない句法があれば、「句法の解説」で確認する

- Step.3 左ページの問題を解いて自己採点を行い、間違えた問題は解説を読んで理解する

漢文の句法を暗記するポイントは音読です。声に出して句法の例文を何度も音読することで、効率よく勉強することができます。漢文には独特のリズムがあるので、声に出すことで、リズムと一緒に覚えることが可能です。

2周目の勉強のポイントは次の通りです。

- 間違えた問題に✕印を付けておく

- 半分以上の正答率を目指す

実際に問題を解いていくと、訳が難しい場合もあるかもしれません。

現代語訳は難易度の高い作業なので、まずは半分以上正解することを目標に取り組んでください。

間違えた問題には必ず×印をつけておいて、3周目以降でもう一度取り組めるようにしましょう。

『漢文ヤマのヤマ』3周目

3周目は問題を解くことだけに集中してください。1〜2周目で句法の知識は身についているので、3周目では、実際に問題の中で活用していく練習を行います。

3周目では、2周目で間違えた問題だけ解き直しましょう。

- Step.1 2周目で×印をつけた問題だけを解く

- Step.2 Step1で再度間違えた問題は、漢文を5回音読し、解説を読む

- Step.3 左ページの問題演習が終わったら、右ページの例文を3回音読する

Step2で間違えた問題は、改めて×をつけておいてください。100%正解できる必要はないですが、1〜2ページにつき1つだけ間違えるくらいの正答率を目標にしましょう。

3周目でこの正答率にならなければ、同様に4周目に取り組んでください。

漢文を勉強する時期

「文系で個別試験で漢文を使う」という場合も「共通テストでしか漢文を使わない」という場合も、なるべく高1〜高2の長期休みを活かして取り組むのがおすすめです。

漢文の句法は覚えることが多いわけではないため、1ヶ月ほどでまとめてやり切ることができます。

短期間で勉強できるからといって後回しにしてしまうと、直前期は理科や社会などに時間を取られてしまい、漢文の句法を復習する時間がなくなることもあります。

今高3の人は、今すぐに漢文の勉強に取り組んでください。高1・高2の人は次の長期休みを活かして、1日30分から1時間程度使ってまとめて覚えてしまいましょう。

覚えることが少ない分、早めに覚えておけば模試の点数が上がりやすくなるため、自信もつきます。

学校の授業だけでは漢文句法の勉強は不十分になりやすい

学校の授業では、教科書で出てくる内容だけを扱う場合が多く、すべてを網羅できないことがあります。句法単体で演習したりテストをしたりということがない場合も多いです。

また、ほとんどの学校の漢文の授業は、古文と交互に行われ、句法を習うのに1年以上かかるので、習い終えるころには最初のころの内容を忘れてしまいがちです。

「共通テストでしか漢文を使わない」という場合でも、時間を取って、まとめて覚えるようにしましょう。

共通テストでしか漢文を使わない場合の勉強内容

共通テストでのみ漢文を使う場合でも、句法はすべて覚えておく必要があります。

共通テストで出題される漢文の問題のうち、20点分ほどは句法や漢字を覚えていれば解ける問題です。

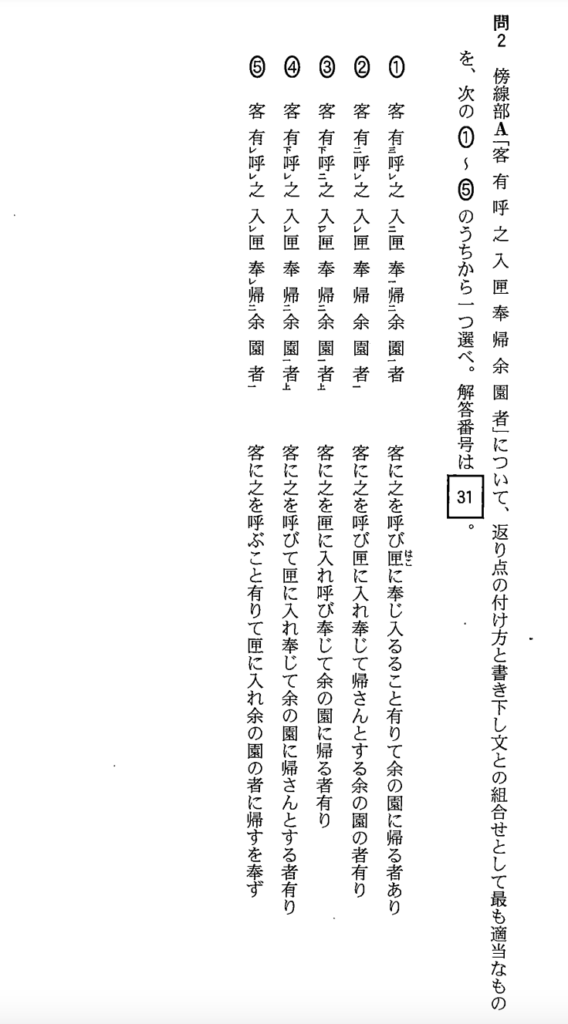

また、「白文に正しく返り点を打って、訳を答える」という問題はほぼ確実に出題されています。

(2022年共通テストより)

上の問題は句法を覚えていれば解けるものです。「この漢字はこの句法で使われていたから、こういう読み方で…」と正解にたどり着くことが可能です。

国語のなかで、漢文は最も点数を取りやすく、かつ短時間で解けるようになります。また、漢文の点数を安定させると、共通テストの国語の点数が安定しやすくなります。

共通テストでしか使わないからといって甘く見ずに、なるべく早い段階で句法を覚えておくようにしてください。

すでに高3で『漢文ヤマのヤマ』を使って覚える時間がない人は、共通テスト向けの『共通テスト漢文満点のコツ』を活用すると、学習時間を短縮できます。

漢文句法は音読を繰り返して短期間で覚えよう

漢文は、『漢文ヤマのヤマ』を使って勉強するのをおすすめします。また、覚えるコツは、音読を繰り返すことです。

以下に、漢文で覚えるべき内容を、暗記するためのポイントをまとめています。

- 「返り点の読み方→句法の暗記→単語・漢字の意味」の順に覚える

- 句法や例文は何度も唱えて覚える

- 夏休みなどの短期間でまとめて覚える

漢文の句法は覚える数も多くなく、身につけるだけで漢文の点数を安定させられます。夏休みなどの長期休みを活用して、「短期間で」覚えるようにしましょう。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。