*紹介している教材にはプロモーションを含みます

国公立大学の医学部は、充実した講義内容と私立大学医学部に比べて学費が安いという点から高い人気を集めています。

しかし「国公立大学の医学部に行きたいけれど、自分には無理かもしれない」と諦めている受験生も多いのではないでしょうか。

この記事では、国公立医学部を「入りやすい」という観点から徹底分析します。単に偏差値が低い大学を挙げるのではなく、共通テストのボーダーや二次試験の配点といったデータに基づき、あなたにとっての「狙い目」となる大学を見つけるための具体的な方法を解説します。

さらに、志望校選びで陥りがちな注意点や、合格を確実にするための学習管理術まで、あなたの医学部合格を力強くサポートする情報をお届けするので、ぜひ最後までご覧ください。

【2026年最新】データで徹底比較!国公立医学部「入りやすい」大学一覧

「入りやすい」国公立医学部と一言でいっても、その尺度は一つではありません。

- 共通テストの得点が重視される大学

- 二次試験での逆転が可能な大学

- 特定の科目の配点が低い大学

ここでは、2025年度入試や2026年度の入試変更点の情報をもとに、異なる3つの視点から「入りやすい」可能性のある大学を紹介します。

共通テストボーダーが低い大学

国公立医学部受験の最初の関門は共通テストです。このボーダーラインが比較的低い大学は、最初の目標をクリアしやすいという意味で「入りやすい」と言えるでしょう。

共通テストのボーダーが低い大学は以下のとおりです。

- 富山大学(一般)

- 弘前大学(地域枠)

- 群馬大学(地域枠)

- 鳥取大学(地域枠)

- 大分大学(地域枠)

上記の大学は、ボーダーが79%と低めに設定されています。それ以外にも80%の大学は一般枠でもいくつかあるのでリサーチしてみましょう。

共通テストは6教科8科目への対策が必要であるため、膨大な学習量に苦戦する受験生も多いです。一方で、共通テストさえクリアすれば二次試験では理系科目で勝負できるため、対策がしやすいと感じる受験生もいます。

ただし、二次試験での高い学力が求められることに変わりはないので、自分の学力と照らし合わせ、総合的に判断するようにしましょう。

二次試験の配点が高い大学

共通テストで思うような結果が出せなかった受験生にとって、二次試験の配点比率が高い大学は逆転合格を狙える「入りやすい」大学と言えます。

| 大学 | 二次試験配点比率 |

|---|---|

| 北海道大学 | 63.6% |

| 金沢大学 | 68.9% |

| 広島大学 | 64.3% |

| 長崎大学 | 63.2% |

| 熊本大学 | 64.0% |

このような大学では、共通テストの結果に一喜一憂せず、二次試験本番まで粘り強く対策を続けることが合格の鍵と言えます。

二次試験重視の大学を選ぶ際は、大学ごとの出題傾向を徹底的に分析し、自分の得意な形式の問題が出題されるかを確認しておきましょう。

理科・数学の配点が低い大学

理科と数学の配点が低い大学は以下のとおりです。

【数学の配点が低い大学】

・広島大学(16.7%)※一部の入試形式

・大分大学(18.2%)

【理科の配点が低い大学】

・広島大学(11.2%)※一部の入試形式

・岡山大学(27.2%)

医学部受験では理科と数学の出来が合否を分けると言っても過言ではありません。しかし、上記のように配点が比較的低い大学も存在します。

理科や数学に苦手意識がある受験生は、配点に特徴のある大学を志望校の候補に入れることで、合格の可能性を高められるかもしれません。

自分に合った「入りやすい」国公立医学部の見つけ方

ここでは、無数にある選択肢の中から、あなたに最適な志望校を見つけ出すための3つの具体的なポイントを解説します。

- 問題の相性で選ぶ

- 科目配点で選ぶ

- 面接・小論文の配点で選ぶ

それぞれの項目をチェックし「狙い目」の大学を見つけましょう。

ポイント1:問題の相性で選ぶ

大学によって入試問題の傾向は大きく異なります。例えば、標準的な問題を正確に早く解く能力を重視する大学もあれば、思考力や応用力を問う難問を出題する大学もあります。

過去問を実際に解いてみて、「解きやすい」「点数が取りやすい」と感じる大学は、あなたにとって相性が良いと言えるでしょう。

特に二次試験は大学の特色が色濃く出ます。複数の大学の過去問を比較し、自分の学力や得意な問題形式に合致した大学を見つけてください。予備校や学習塾が提供する大学別の模試も、問題の相性を測る上で非常に有効なツールとしておすすめです。

ポイント2:科目配点で選ぶ

得意科目と不得意科目を冷静に分析し、その強みを最大限に活かせる科目配点の大学を選ぶことも有効な戦略です。

各大学の募集要項を確認し、共通テストと二次試験それぞれの科目別配点をリストアップしてみましょう。

自分の得点パターンをもとに、どの大学であれば最も合格最低点に近づけるかを具体的にシミュレーションしてください。

ポイント3:面接・小論文の配点で選ぶ

医学部入試では、学力試験だけでなく面接や小論文も合否を左右します。面接や小論文の配点は大学によって大きく異なるのが特徴です。

点数化せず段階評価のみの大学もあれば、二次試験の総得点の20%以上を占める大学もあります。コミュニケーション能力や表現力に自信がある受験生は、面接や小論文の配点が高い大学を検討するのも有効な手段です。

逆に、面接に苦手意識がある場合は、配点が低い大学や、学力試験の比重が高い大学を選ぶと良いでしょう。自分の特性を理解し、入試全体の配点バランスを見極めることが求められます。

国公立医学部は「入りやすい」だけで選ぶのはNG!志望校選びの注意点

ここでは、偏差値や倍率といった数字だけでは測れない、志望校選びの際に必ず考慮すべき3つの注意点を解説します。

- 偏差値が低い=簡単ではない

- 倍率のカラクリ(前期・後期の違い)

- 入学後のミスマッチ

「入りやすい」という視点で志望校を探すことは大切ですが、表面的な数字だけを鵜呑みにしてしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。安易な選択で後悔しないために、以下のポイントを押さえておきましょう。

偏差値が低い=簡単ではない

医学部受験において、偏差値が相対的に低い大学であっても、合格するのが簡単というわけではありません。

医学部志望の受験生は、全国トップクラスの学力を誇っているため、競争は熾烈を極めます。偏差値が低いとされる大学でも、合格者と不合格者の学力差はごくわずかと言えるでしょう。

また、偏差値と入試問題の難易度は必ずしも比例しません。偏差値が低い大学でも「易しい問題で高得点を取る」が苦手な人にとっては、難しく感じることも多いです。必ず過去問に目を通し、求められる学力の質を自分の目で確かめるようにしてください。

倍率のカラクリ(前期・後期の違い)

国公立大学の医学部入試では、前期日程と後期日程で倍率が大きく異なるという特徴があります。一般的に、募集人数の多い前期日程の倍率は2〜10倍程度ですが、募集人数が少なく実施大学も限られる後期日程では、倍率が15〜40倍にも跳ね上がることがあります。

後期日程の倍率が高くなるのは、主に前期日程で不合格となった受験生が、再挑戦のために出願を集中させるためです。倍率の数字だけに惑わされず、冷静に入試傾向を分析しましょう。

また、山梨大学の医学部では後期試験のみの実施になっている、など特殊な大学も存在するため、受験を検討している大学の入試形態と倍率はしっかりチェックしてください。

入学後のミスマッチ

仮に「入りやすい」という理由だけで大学を選び、無事に合格できたとしても、入学後にミスマッチを感じてしまうケースも考えられます。

大学の立地やキャンパスの雰囲気、カリキュラムの特色、研究内容、関連病院、部活動など、6年間の大学生活を充実させるための要素は多岐にわたります。

オープンキャンパスや大学のウェブサイトを活用し、入学後の生活を具体的にイメージした上で、心から「行きたい」と思える大学を選ぶようにしてください。

「入りやすい」を現実に!国公立医学部合格を勝ち取るための「学習管理」

医学部受験という長丁場の戦いを制するためには、優れた戦略だけでなく、日々の学習を確実に実行し、改善していく「学習管理」能力が欠かせません。ここでは、合格を勝ち取るための自己管理の重要性について解説します。

医学部受験における「自己管理」の重要性

医学部合格には、膨大な学習量をこなす必要があります。他の学部と比べて科目数も多く、求められる学力レベルも非常に高いのが医学部受験の特徴です。

長い道のりを着実に進むためには、自分の学習状況を客観的に把握し、計画的に勉強を進める「自己管理」能力が求められます。具体的には、以下の要素が必要です。

- 月間・週間・日々の学習計画を立てる力

- 計画を実行する強い意思

- 学習方法を修正していく柔軟性

自己管理能力は、学力以上に、医学部合格の可能性を大きく左右する要因と言えるでしょう。

「計画→実行→分析→改善」のPDCAサイクルを実行

効果的な学習管理の手法として、「PDCAサイクル」が挙げられます。

- Plan(計画):合格という目標から逆算して具体的な学習計画を立てる

- Do(実行):計画に沿って学習を実行する

- Check(評価):模試や日々の演習の結果から、学習の進捗状況を確認する

- Act(改善):明らかになった課題点を改善するための新たな計画を立て、次のサイクルにつなげる

PDCAサイクルとは、上記の4ステップを繰り返すことで、継続的に物事の改善を目指すマネジメント手法ですが、受験勉強にも非常に有効です。サイクルを回し続けることで、学習の質と効率を最大化できます。

学習管理ができていない人の3つの特徴

学習管理ができていない人の特徴は以下の3つです。

- 計画倒れで終わる

- 模試の復習ができていない

- やる気にムラがある

PDCAサイクルを回すことの重要性を理解していても、実践するのは簡単ではありません。自分自身の学習スタイルを振り返り、合格から遠ざかる行動をとっていないか確認してみましょう。

計画倒れで終わる

計画倒れしてしまう受験生には、以下の特徴があります。

- 目標設定が現実的ではない

- 計画の中にリフレッシュするための時間がない

- 計画を修正する柔軟性がない

初めはやる気に満ちていても、計画通りに進んでいない自分に嫌気がさし、モチベーションが低下してしまいます。

計画を立てる際は、自分の現在の学力や生活リズムを考慮し、達成可能な「現実的な目標」を設定することがポイントです。実現可能な小さな目標を一つずつクリアしていくことで達成感が得られ、学習を継続するための原動力となるでしょう。

模試の復習ができていない

模試は、自分の学力を測るためだけのものではありません。自分の弱点や課題を明確にし、今後の学習方針を決めるための重要な参考資料です。

しかし、点数や判定だけを見て一喜一憂し、間違えた問題の復習をおろそかにしてしまう受験生が多いのが現状です。

なぜ間違えたのか、どの知識が不足していたのかを徹底的に分析し、次に同じ問題が出たときには必ず解けるよう、模試を最大限に活用しましょう。解きっぱなしにせず、丁寧な復習を習慣にしてください。

やる気にムラがある

やる気にムラがあるタイプも注意が必要です。医学部受験のような長期戦では、コンスタントに学習を続けることが大切です。やる気に頼った学習では、必要な学習量を確保することは難しいでしょう。

やる気の有無にかかわらず「決まった時間に机に向かう」「まずは簡単な計算問題から手をつける」など、勉強を始めるためのルールを作り、学習を習慣化してください。モチベーションを維持し、安定した学習リズムを確立することが、医学部合格への近道です。

まとめ:正しい戦略で国公立医学部への扉を開こう

この記事では、国公立医学部合格を勝ち取るために、志望校選びの戦略と、それを実現するための「学習管理」の重要性を解説してきました。

特に、受験の長期戦を乗り切るためには、計画を立てる力、実行する強い意思、そして状況に応じて修正していく「自己管理」能力が不可欠です。しかし、このPDCAサイクルを独力で回し続けるのは非常に難しいのが現実ではないでしょうか?

「計画倒れで終わる」「模試の復習ができていない」「やる気にムラがある」といった、学習管理ができていない人の特徴に心当たりがあるなら、それはあなたの能力の問題ではありません。「正しい戦略と管理」をプロに任せていないだけかもしれません。

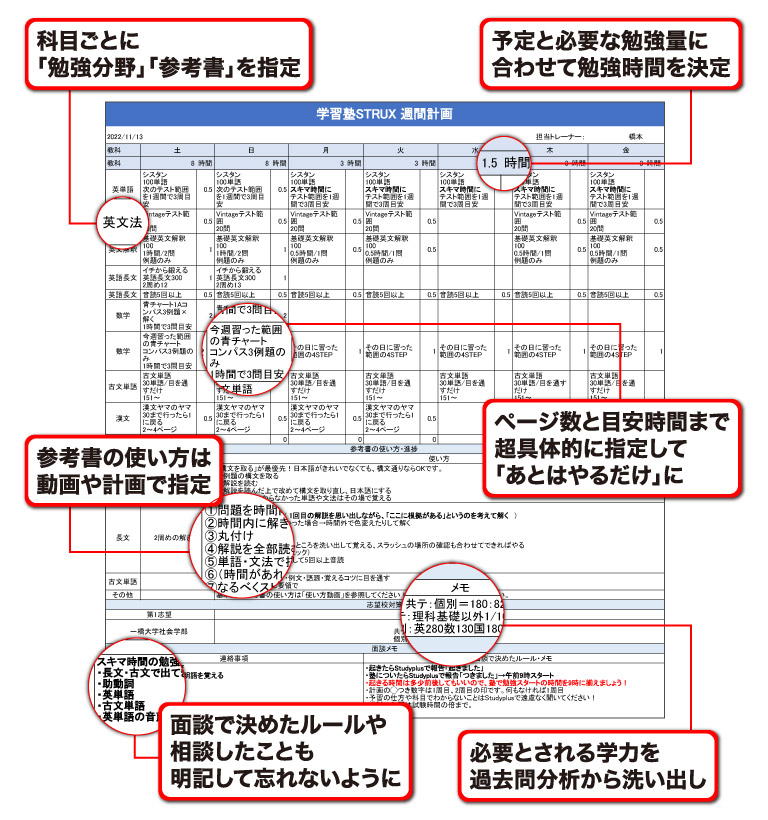

私たち学習塾STRUXは、まさにその「戦略」と「学習管理」を担う、大学受験のパーソナルトレーナーです。

プロのスポーツ選手が専属トレーナーに練習メニューや体調管理を任せるように、STRUXでは、あなたの現状と志望校(もちろん国公立医学部を含む難関大)の差を埋める超具体的な「毎日の勉強計画」をトレーナーが立てます。

- 何を(教材・範囲)

- どれくらい(時間・ページ数)

- どうやって(使い方)

まで明確に指定するから、「あとは言われた通りに勉強するだけ」という状態になれます。

日々の進捗管理と、あなたの学力・入試傾向に合わせた1対1の完全個別指導で、最短距離での合格を目指します。オンライン受講も可能で、全国どこからでも質の高い指導を受けられます。

もう「何をやるか」で迷う時間は終わりです。あなたの合格に必要な全てをプロのトレーナーが管理し、あなたは「勉強」にだけ集中してください。

実際にSTRUXの指導で成績を伸ばし、早稲田大学、国際教養大学、明治大学といった難関大学や、国公立大の医学部医学科などに合格した生徒さんが多数います。

あなたの「入りたい」を「合格」へ変える。STRUXの指導方法や強みについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。