*紹介している教材にはプロモーションを含みます

医学部受験において、理科の科目選択は合否を左右する重要な要素です。「物理と生物、どっちが有利なのかな?」「科目選択で失敗して、後悔したくない…」そのような悩みや不安を抱えている方も多いでしょう。

この記事では、医学部受験に特化した専門家の視点から、理科の科目選択におけるあらゆる疑問にお答えします。各科目のメリット・デメリットの徹底比較から、あなたに最適な科目が見つかるセルフ診断、そして合格を勝ち取った先輩たちのリアルな体験談まで、徹底的に解説します。ぜひ、最後までご覧ください。

医学部受験の理科選択は「化学+物理」が王道

多くの医学部受験生が頭を悩ませる理科の選択科目ですが、一般的に「化学+物理」の組み合わせが王道とされています。

ほとんどの大学で化学は必須、あるいは選択せざるを得ない状況のため、実質的には物理と生物のどちらを選ぶかが大きな分岐点と言えるでしょう。実際に、医学部合格者の6割前後が物理を選択しているというデータもあり、多くの受験生がこの組み合わせで合格を勝ち取っています。

特に将来の志望校がまだ固まっていない段階では、あらゆる可能性を残しておける物理を選択するのが無難と言えるでしょう。

1分でわかる!あなたに最適な科目は?医学部理科選択セルフ診断

自分に合った科目を見つけるために、簡単なセルフ診断を試してみましょう。YES/NOで答えて、AとBのどちらが多いか数えてみてください。

Q1.コツコツと知識を積み重ねる暗記作業は好きですか?

YES→B

NO→A

Q2.数学、特に計算問題を解くことに抵抗はありませんか?

YES→A

NO→B

Q3.ひとつの原理から、さまざまな事象を論理的に考えるのが得意ですか?

YES→A

NO→B

Q4.文章を読んで、その背景や意図を考察する問題は好きですか?

YES→B

NO→A

Q5.将来、研究医(研究者)よりも臨床医(お医者さん)になりたい気持ちが強いですか?

YES→B

NO→A

【診断結果】

Aが多かったあなた

「物理」選択が向いている可能性が高いです。論理的思考力や計算力を活かして、効率的に学習を進められるかもしれません。

Bが多かったあなた

「生物」選択が向いている可能性が高いです。知的好奇心や暗記力を武器に、医学に直結する学びを楽しめるでしょう。

これはあくまで簡易的な診断です。次のセクションで各科目のメリット・デメリットを詳しく解説するので、それらも踏まえて総合的に判断してください。

理科科目のメリット・デメリットを徹底比較

医学部受験において、理科の選択科目は化学・物理・生物の3つが中心です。それぞれの科目を選択するメリットとデメリットを詳しく解説します。自分自身の得意・不得意や学習スタイルと照らし合わせながら、最適な選択肢を考えてみてください。

「化学」を選ぶメリット・デメリット

化学を選ぶメリットとしては、物理や生物との関連性が高い点が挙げられます。例えば、有機化学で学んだ知識は、代謝分野(生物)の理解を助け、理論化学の考え方は物理にも通じる部分があります。早めに化学の基礎を固めておくことで、他の理科科目の学習をスムーズに進められるでしょう。

また多くの高校では、化学が必修になっているため、化学を選択しないと、学校の勉強と受験勉強で、別の内容を勉強しなければならないという困った事態にもなってしまいがちです。

デメリットは、その学習量の多さです。理論・無機・有機の各分野をマスターするには相当な時間が必要であり、特に現役生にとっては負担が大きい科目と言えます。計算力と暗記力の両方が求められるため、どちらか一方が極端に苦手だと、得点が伸び悩む可能性もあります。

「物理」を選ぶメリット・デメリット

物理を選ぶメリットは、公式や法則の本質を一度理解すれば、安定して高得点が狙える点です。生物に比べて暗記量が格段に少なく、少ない知識でさまざまな問題に対応できるため、効率的な学習が可能です。

また、国公立大学を中心に物理を必須とする大学も存在するため、物理を選択しておけば受験できる大学の幅が広がるという戦略的なメリットもあります。

一方、デメリットとしては、理解に至るまでのハードルが高いことが挙げられます。抽象的な概念が多く、数学的な処理能力も高度に要求されるため、苦手な人にとってはまったく点数が取れないという事態に陥るリスクがあるでしょう。

「生物」を選ぶメリット・デメリット

生物を選択するメリットとして、物理のような複雑な計算問題が少なく、知識を着実に積み重ねることで点数が安定しやすい点が挙げられます。また、学習内容が解剖学や生理学など、大学入学後の医学の勉強に直結するため、学習のモチベーションを維持しやすいでしょう。

デメリットは、膨大な暗記量があることです。細かい知識まで問われるため、満点を狙うのが難しい科目とも言われています。

さらに、近年では単なる知識問題だけでなく、実験考察問題や論述問題の割合が増えており、読解力や思考力も問われます。一部の難関大学では物理選択者の方が有利とされる傾向が見られることも、考慮すべき点と言えるでしょう。

理科の科目選択における3つの判断基準

ここでは、後悔しない科目選択のための判断基準を紹介します。以下で紹介する基準を多角的に検討し、自分に合った科目を選択しましょう。

- 判断基準1:得意・不得意と「続けられる」興味

- 判断基準2:志望校の入試科目と配点

- 判断基準3:大学入学後の学問との関連性

判断基準1:得意・不得意と「続けられる」興味

科目選択において最も基本的な判断基準は、自身の得意・不得意です。模試の成績などを参考に、客観的に自分の学力を分析してみましょう。計算が得意なら物理、暗記が得意なら生物といったように、自分の強みを活かせる科目を選ぶのが合格への近道です。

また、合わせて考慮したいのが、その科目への「興味・関心」です。医学部受験は長期戦であり、膨大な学習量をこなす必要があります。

苦手意識があったとしても、知的好奇心を持って取り組める科目であれば、モチベーションを維持しやすく、最終的に成績を伸ばせる可能性は十分にあります。「どちらの科目なら、1年間楽しみながら勉強し続けられるか」という視点を大切にしてください。

判断基準2:志望校の入試科目と配点

志望校が具体的に決まっていたり、ある程度絞れていたりする場合は、各大学の入試要項を必ず確認しましょう。大学によっては、特定の科目を必須としている場合があります。自分の受けたい大学がどの科目に対応しているかを事前に調べておくことは、科目選択の絶対条件です。

また、科目ごとの配点比率も注目すべきポイントです。理科の配点が高い大学を受験するのであれば、より高得点を狙える得意科目を選択する必要があります。

逆に、理科の配点が低い大学であれば、苦手な科目を避け、他の科目でカバーするという戦略も考えられるでしょう。志望校の傾向を分析し、自分にとって最も有利な条件で戦える科目を選択してください。

判断基準3:大学入学後の学問との関連性

受験勉強はゴールではなく、医師になるためのスタートラインです。大学入学後の学びを見据えて科目を選択することも、モチベーション維持の観点から有効なアプローチと言えるでしょう。

生物を選択した場合、解剖学や生理学、生化学といった基礎医学の分野に直接活用できます。高校で学んだ内容が大学での専門的な学習の土台となるため、スムーズに授業に入れるでしょう。

一方、物理の知識は、直接的な関連は少ないものの、CTやMRIといった医療機器の原理を理解する際や、研究分野に進む場合に役立つ可能性があります。ただし、高校で物理を選択していなくても、大学の教養課程で、最低限の内容は基礎から学べるため、過度に心配する必要はありません。

理科の選択科目はいつまでに決めるべき?

医学部受験における理科の選択科目は、高校1年生の秋までに決定するのが理想です。多くの高校では、高校2年生から理科の専門科目(物理・生物など)の授業が本格的に始まるカリキュラムが組まれています。

そのため、高1の秋までにはどちらの科目を選択するかを決め、高2からの学習にスムーズに移行できる準備を整えておく必要があります。科目選択が遅れてしまうと、学校の授業の進度に遅れを取ってしまい、受験勉強の計画全体に影響が及ぶ可能性もあるので注意が必要です。

医学部合格者のリアルな声

科目選択が、実際の受験でどのように影響するのでしょうか。ここでは、物理選択で成功したAさん、生物選択で逆転合格したBさん、そして安易な選択で後悔したCくんのリアルな体験談を紹介します。彼らの声から、自分に合った科目選択のヒントを見つけてください。

「物理選択」で合格したAさんの成功体験

僕はもともと数学が得意で、論理的に物事を考えるのが好きでした。物理は、いくつかの基本法則を理解すれば、あとはそれを応用して問題を解いていけるので、自分には合っていると感じました。最初は難しいと感じる単元もありましたが、一度理解できると安定して高得点が取れるようになり、大きな得点源になりました。暗記量が少ない分、他の科目に時間を充てられたのも良かったです。受験校の選択肢が広かったことも、精神的な余裕につながりました。

「生物選択」で逆転合格したBさんの戦略

正直、数学や計算には少し苦手意識がありました。一方で、人体の仕組みなど、生命科学の分野には強い興味があったので、迷わず生物を選択しました。生物は覚えることが多くて大変でしたが、知的好奇心があったので苦にはなりませんでした。特に意識したのは、単なる丸暗記で終わらせないことです。教科書や資料集の図を自分で描き写したり、知識を関連付けてストーリーで覚えたりする工夫を重ねました。その結果、考察問題にも対応できるようになり、本番では合格ラインを突破できました。

安易な選択で後悔…Cくんの失敗談

周りに物理選択の友達が多く「生物は暗記だけで楽そう」という安易なイメージで生物を選んでしまったのが失敗でした。実際に勉強を始めると、用語の暗記はもちろん、実験の考察や論述問題が多く、表面的な理解ではまったく歯が立たないことに気づきました。特に遺伝の計算や考察問題は苦手で、最後まで足を引っ張ってしまいました。もっと早く各科目の特性をきちんと調べて、自分の適性を見極めていれば…と後悔しています。科目選択は、イメージだけで決めずに、慎重に検討すべきです。。

合否を分けるのは緻密な「学習計画」と「進捗管理」

医学部合格という目標を達成するためには、選択した科目について、緻密な学習計画を立て、その進捗を日々管理していくことが欠かせません。具体的には、年間の学習スケジュールを大まかに立て、それを月ごと、週ごと、日ごとのタスクに落とし込んでいきます。

そして、定期的に模試などを受けることで、計画通りに学力が身についているかを確認し、必要であれば計画を修正する柔軟性も求められます。

自分一人での管理が難しい場合は、予備校や塾の専門家の力を借りるのも有効な手段です。科目選択はあくまで、受験勉強のスタートラインであるという認識を持つようにしてください。

まとめ|自信を持って第一歩を踏み出し、計画的な学習で合格をつかもう

医学部受験における理科の科目選択は、受験戦略の土台となる重要な決断です。物理は高得点を狙いやすい、生物は医学との関連性が高く安定した得点が期待できるなど、それぞれに特徴があります。

本記事で紹介したセルフ診断や3つの判断基準を参考に、自分自身の適性や目標を深く見つめ直してみてください。最も大切なのは、安易なイメージで決めるのではなく、各科目の特性を正しく理解し、納得のいく選択をすることです。

科目選択はあくまでスタートラインに過ぎません。その後の緻密な学習計画と徹底した進捗管理こそが、医学部合格という栄光をつかむための真のポイントです。緻密な計画を立て、日々着実に実行すること。これが合格への最短ルートであることは間違いありません。しかし、独りでそのすべてを完璧にこなすのは至難の業です。

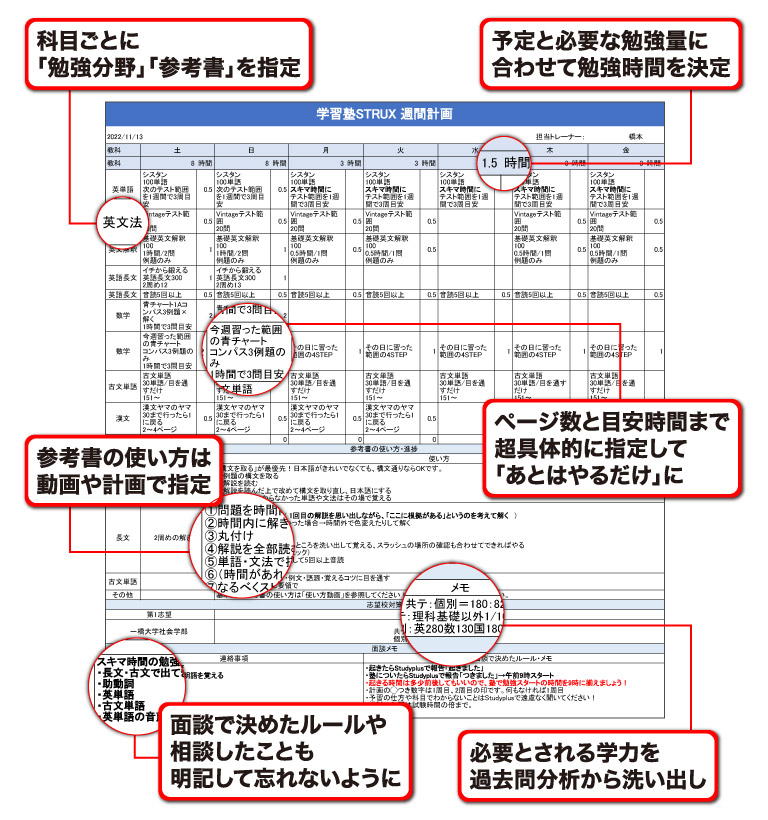

STRUXは、あなたの現状と志望校の差を埋めるための、あなただけの学習計画をゼロから作成します。

毎日の学習時間から、取り組む参考書の使い方、具体的な問題まで、すべてをトレーナーが指定。「あとは勉強するだけ」という究極の状態を作り出すことで、受験生は迷いなく勉強に集中できます。

プロのスポーツ選手に専属トレーナーがいるように、大学受験にも専門のトレーナーが必要です。あなたの「勉強法で迷う時間」を、私たちが「成績を伸ばす時間」に変えてみせます。

「STRUXとはどんな塾か」に興味を持たれた方は、ぜひ以下のページをご覧ください。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。