*紹介している教材にはプロモーションを含みます

電通大は東京都調布市にある国立大学です。この記事を読めば、電通大に受かるためにやるべき参考書や、理想の勉強スケジュールが分かります。

この参考書を、スケジュールに沿って勉強するだけで、合格をつかみ取るのに必要な学力は身につくので、ぜひ参考にしてください。

電通大の入試の特徴や目標得点

まずは電通大入試のシステム的な特徴から見ていきましょう。電通大は、一般的な国公立大学の入試と同じく共通テストと個別試験の二段構えになっています。

電通大の配点

科類は3つありますが、入試の形式はすべて同じです。共通テストは、素点がすべて半分になって、

- 国語100点

- 英語100点(R75点、L25点)

- 数学100点(100点×2科目)

- 理科100点(100点×2科目)

- 社会50点

- 情報50点

の、合計500点満点となります。リスニングよりもリーディングの方が配点が高いことに注意するくらいで、他の大学と比べても標準的な配点になっています。

個別試験も共通テストと同じ500点満点ですが、

- 数学200点

- 英語100点

- 物理・化学・情報1から2つ選んで200点

となっていて、理系の大学らしく理系科目だけで400点もの配点があります。

また、理科1科目分を情報1に置き換えて受験できる大学は、現段階ではかなり珍しい大学です。

情報1を勉強する方が、明らかに物理か化学を勉強するよりも楽ですが、他の大学の選択肢などを考えた場合は、少し判断が難しくなります。

科目選択については、動画後半で詳しく説明します。

試験時間は、

- 英語90分

- 数学120分

- 物理・化学・情報から2科目合わせて120分

です。1日で実施するので、体力が必要ですが、試験時間は一般的な国公立大学と変わらないですね。

電通大の合格最低点と目標得点

Ⅰ類の情報系が最も高く、その次がⅡ類の融合系、1番低いのがⅢ類の理工系となっていますが、ここ数年は、ザックリ60%~67%くらいで推移しています。どの科類を目指すにしても、1次、2次の合計で70%あたりを目標にするといいでしょう。

そのために、共通テストで75%以上、個別試験で65%以上を目標得点にしておくのがおすすめです。

電通大入試の各科目の特徴

それでは、次に各科目の特徴を見ていきましょう。

数学

まずは数学からです。大問4問構成で、試験時間は120分。フリーの記述形式です。

出題傾向としては、

- 数3、数Cの単元から大問3つ分

- 数Bの数列・漸化式の単元+極限で大問1つ分

となっていることが多いですね。なので共通テスト後は数B、数C、数3に集中して勉強するのがいいでしょう。

数3からは基本的な微分積分の問題が出題されることが多いですが、数2の領域の単元をかすっている問題だったり、不等式の評価の問題だったり、ときどき受験生が苦手とする問題も出題されます。

数Bの数列・漸化式の問題は、ややとっつきにくい出題になっていることが多い印象です。

全体的にちょっと計算が重めのものも多いので、計算が遅かったり、ミスが多かったりすると、65%以上を狙うのは難しくなってしまいます。普段からコツコツと計算まで練習しておくようにしたいですね。

他の科目と比べると若干、難易度が高めですが、配点が大きいので、しっかり得点を取りたい所です。

2問完答、2問半答以上は、しっかり勉強すれば狙えます。数学の配点が高いことを考えると、得意な人なら3問完答、1問半答以上を目標にするのもアリです。

英語

次に英語です。

英語は大問3問構成です。1問目、2問目が長文の読解、3問目は自由英作文になっています。大問1は、割と普通の長文読解で、全て選択問題になっています。

ただし、小問が15問もあって、問題も選択肢も全部英語で、しかも選択肢の英文も長いものが多いので、そこそこ速く読めないと、その他の大問にかける時間はなくなっていきます。

大問2も基本的には長文読解問題ですが、少し特殊な形式をしています。英文の要約が日本語で与えられていて、その要約の穴埋めを日本語でしていく問題です。

少し対策はしにくいですが、要約の流れは与えられているので、英文も読みやすいですし、穴埋めに入る部分を和訳するだけの、ほとんど和訳問題みたいな問題ですね。

大問3は自由英作文の問題です。2つテーマが与えられていて、そのうち1つを選んで自分の意見を書く方式になっています。全然異なるテーマが2つ並んでいるので、書きやすい方を選べばOKです。解答欄だけ与えられていて、語数の指定はありませんが、100語くらいでまとめるのが無難でしょう。

物理

物理は、大問3問構成です。理科2つ、もしくは理科1つと情報合わせて120分なので、物理は1問あたり20分以内くらいで解くことになるでしょう。

力学、電磁気から1題ずつ、残りの単元から1題出題されるのが、これまでの出題傾向になっています。

数学に比べると、易しい問題が多いので、80%以上得点できる受験生も多いと思います。計算ミスに気を付けて、標準的な問題が素早く解けるようになることが重要です。

化学

化学は大問2問構成だったり3問構成だったりします。

大問が2問のときも、それぞれ色んな分野から、ちょっとずつ引っ張ってきて出題している形なので、あまり大問2つという感じではありません。繋がりの感じられない小問が同じ大問の中に入っていることも割と多いですね。

他の大学と比べると、高分子を含む有機分野からの出題頻度は少な目ですが、だからと言って、有機を捨てていいわけではありません。化学はみんな高得点を取るので、有機を捨てていると、出題されたときに大きなダメージを受けることになってしまいます。

全体的に「覚えていないと解けない」みたいな知識問題は少な目なので、共通テストを突破できるくらいの知識があれば、あとは計算系の問題演習が必要になります。

基本的には物理と同じく簡単な問題が多いので、80%以上得点できる受験生も多いでしょう。

情報

大問3問構成で、ほとんどが思考系の問題になっています。知識だけで解ける問題はほとんどありません。

その分、そんなにたくさん勉強しなくても、もともと論理的な思考力がある人であれば、解くこと自体は出来る問題が多いですね。

ただし、大問1つあたりに使える時間が20分程度と考えると、試験時間的には易しくはないので、共通テストや情報1の問題集を使って、速く解くことに慣れておく必要があります。

個別試験で情報を使うかどうか

個別試験で情報を使うかどうかについても、ポイントをいくつか共有しておきます。

個別試験の難易度としては、

物理>化学≧情報

物理が他の2科目と比べてやや難しく、化学と情報だと、ほとんど変わらないか、若干化学の方が難しいくらいかなと思います。

とはいえ、化学の難しさとしては、必要な勉強量が多いせいで難易度が高いだけで、問題の質で考えるとほとんど差はありません。

「電通大を絶対に受ける」と決めている人であれば、物理・情報選択や、化学・情報選択を積極的に検討することもできますが、共通テストの得点次第では別の大学も検討するということであれば、無難に物理・化学を選択しておくのがいいでしょう。

また併願校として、3科目で受験できる私立大学しか検討しないという場合でも情報+理科1科目という選択は「あり」になります。

いずれにせよ、電通大だけでなく、他の大学の選択をどう考えるか次第で科目選択は変わって来るので、受験する可能性のある大学の科目選択についても把握してから、情報を選ぶかどうか検討するようにしてください。

合格するためにこなすべき参考書と、理想の学習スケジュール

入試の特徴を説明したので、次は合格するためにこなすべき参考書と、理想の学習スケジュールを科目ごとに解説していきます。

数学

まずは数学からです。数学は標準的な問題が確実に取れるようになることが重要です。

理想のスケジュールと参考書は次の通りです。

| 高1・高2 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『青チャート』数3以外、最低でも例題1周 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『青チャート』数3例題1周 ・『青チャート』1A2B3C例題2周目~3周目 |

| 高3の夏休み | ・『重要問題集』1周目~2周目 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『過去問』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・『過去問』 ・『重要問題集』数3、数B、数C ・併願校の過去問 |

高1高2のうちに『青チャート』の数3以外の例題は、最低でも全体を1周したい所。学校の授業が遅い場合は、『スタディサプリ』などの映像授業を使って予習して、高3の夏休み前までに未習単元がゼロの状態を作ってください。

高3の夏休みからは『重要問題集』などの『青チャート』よりもやや難しいくらいの問題集を始めて、できれば夏休み中のこのレベルまで完成させましょう。

過去問は最低でも10年分以上は満点近い得点を取れる状態にしてください。そのためにも、高3の夏休み以降は少しずつ過去問を始めたいですね。

共通テスト演習は11月中旬くらいから少しずつ始めて12月からは共通テスト対策のみでも大丈夫です。共通テストの配点が比較的大きいので、共通テストは満点近い得点を目指したいですね。

共通テスト以降は、過去問を進めつつ、『重要問題集』の数3、数B、数Cなどの頻出単元を改めて解きなおすといいでしょう。

英語

参考書の種類としては、英語が最も多くなります。理想のスケジュールと参考書は次の通りです。

| 高1・高2 | ・英単語:『ターゲット1900』 ・文法語法:『入門英文法問題精講』『Vintage』 ・英文解釈:『入門英文解釈の技術70』『基礎英文解釈の技術100』 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・文法語法:『Vintage』 ・長文読解:『イチから鍛える英語長文300』 |

| 高3の夏休み | ・長文読解:『イチから鍛える英語長文500』 ・英作文:『英作文のトレーニング必修編』『英作文のトレーニング自由英作文編』 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『過去問』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・『過去問』 ・併願校の過去問 |

単語、文法をしっかり頭に入れて、英文解釈に取り組むのが英語の勉強の基本です。できれば、高1~高2の間に『ターゲット1900』くらいの単語帳はしっかり頭に入れ、文法語法は『入門英文法問題精講』『Vintage』をできるだけ進めておきましょう。

英文解釈として、『入門英文解釈の技術70』『基礎英文解釈の技術100』ができれば、高3になるころには、模試でもかなり良い得点が取れる状態になっているはずです。

高3になったら『Vintage』を引き続き回しつつ、『イチから鍛える英語長文300』のような300語くらいの英文読解を進めていきます。

夏休みは、さらに長い文章の読解や、簡単な英作文ですね。『イチから鍛える英語長文500』は最低でもこなして、

余裕があれば、同じシリーズの『700』までやっておくとかなり安心はできます。

英作文は、最低でも『英作文のトレーニング必修編』までは夏休みにクリアしておきたいです。余裕があれば、『英作文のトレーニング自由英作文編』から短めのものをチョイスしていくつか練習しておくといいですね。自由英作文編は全てをこなす必要はありません。

夏休み以降は『過去問』や『共通テスト実戦模試』のような共通テスト系対策を進めるのは、数学と同様です。

物理・化学

理科も必要な参考書は数学と同様にシンプルです。理想のスケジュールと参考書は次の通りです。

| 高1・高2 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『セミナー』 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『セミナー』発展問題まで1周~2周 |

| 高3の夏休み | ・『重要問題集』1周目~2周目 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『過去問』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・過去問 ・併願校の過去問 |

高3の夏休み前までに『セミナー』の発展問題を最低でも全単元1周。可能なら2周終わらせて、夏休みは『重要問題集』などの問題集に移っていきたい所です。

学校の授業が遅い場合は、『スタディサプリ』などの映像授業を使って予習して、高3の夏休み前までに未習単元がゼロの状態を作ってください。

『重要問題集』まで自力で解けるようになれば、物理も化学も過去問で高得点を取れる状態になります。

夏休み以降は過去問、共通テスト対策を進めましょう。

情報

情報はそれほど時間がかからない科目なので、数学や理科と比べるとシンプルになります。

| 高1・高2 | ・学校のテスト対策を完璧に |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・『スタディサプリ』で一通り復習 ・『ベストフィット』1周 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『ベストフィット』2周目 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・過去問 |

高1高2のうちは、学校の定期テストの対策を完璧に行っておくのがいいでしょう。多くの高校では、高3で情報に触れないので、夏休みあたりまでに『スタディサプリ』で一通り復習をして、『ベストフィット』という問題集を進めていきましょう。

現状、『ベストフィット』なみに手厚い問題集はほとんどないので、これを入試までに完璧にしていくイメージで大丈夫です。

過去問自体はあまりないので、共通テスト対策系の問題集をしっかりやって、あとは過去問はあるだけやって入試に挑むことになるでしょう。

共通テスト対策

電通大の場合、共通テスト対策はかなり重要です。11月中旬以降は徐々に共通テスト対策に比重を移していって、12月~共通テストまでは、ほぼ共通テスト対策のみで大丈夫です。

まず「学校の共通テスト対策」は解きっぱなしにせず、復習を完璧にこなしましょう。学校の対策に追加で、

- Z会の『共通テスト実戦模試』シリーズ

- 共通テストの過去問全て

は一通りこなしておきたいですね。

学校の共通テスト対策のみで乗り切れる人は正直ほとんどいません。学校の共通テスト演習で十分得点が取れていても油断せずに勉強することをおすすめします。

国語、社会、情報は黄色本と言われる『面白いほど取れる』シリーズなどの、講義系参考書などを使って必要に応じてサクッとインプットするのも良いですね。過去問を解いてみて半分以下の得点率の場合は、先にインプットしてから演習した方がいいでしょう。

共通テストである程度高得点を取れれば、滑り止めとなる大学は、共通テスト利用を使って合格できるので、そのあたりも踏まえて演習したいですね。

まとめ

今回は電通大に受かるために必要な情報を全てお伝えしました。

共通テストの配点はやや高めなので、しっかり対策する必要があります。個別試験は標準的な問題が多いので、共通テストで高得点を安定して取れるようになれば、それが個別試験でも生きてくるでしょう。

75%を最低ラインとして、80%あたりまで取れるようになると、だいぶ安心して個別試験を受けられます。

個別試験もそれほど難しい科目はありません。標準的な問題を確実に取れるようになってもらいたい所です。ただし、理系科目の配点は高いので、理系科目でできるだけ高得点を取れるようにはしておきたいですね。

情報を個別試験で選択するかどうかは、他の大学の選択肢も検討した上で最終決定するようにしてください。情報を使って受験できる大学はそう多くないので、注意が必要です。

合格に必要な参考書と、理想の勉強スケジュールを紹介しましたが、実際には、理想的な勉強スケジュールで進められる人はかなり少数派だと思います。

この記事を見た時点で、理想的なスケジュールからかなり遅れている場合も多いとは思いますが、そこから必死に勉強をして、何とか合格に辿り着く人がいることも事実です。

こういった逆転合格を果たすためには、まずはしっかり勉強時間を確保すること。そして、余計な勉強をせず、合格に必要なことだけに絞って着実に勉強を進めることが重要です。

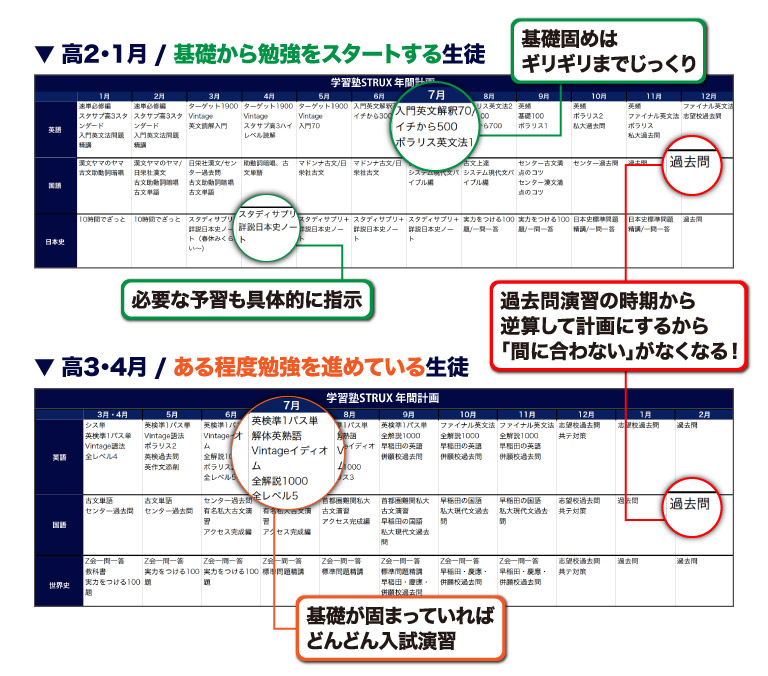

特に、現時点での学力に応じて、「何をやらないか」を決めることは重要ですが、なかなか自力で決めるのは難しいので、「どうしても逆転合格したい」という方は、ぜひ学習塾STRUXの活用も検討してください。

STRUXでは、具体的な勉強計画で毎日の自学自習を徹底管理しています。

志望校合格のために必要な勉強をいつまでに、どのくらいやるべきか、どの科目を優先するべきか、どんな参考書で取り組むか、すべて逆算して年間計画を作成。

部活やテスト勉強などで忙しい現役生はもちろん、今年こそは受かりたいという浪人生も「今必要な勉強だけ」に集中してもらえるように、オーダーメイドで勉強計画を作ってお渡ししています。

この計画を元に毎日の超具体的な計画を授業で作成して、「何を勉強すればいいか」で迷いません。

また、一般的なコーチング塾と違って、科目指導の時間もあるので、記述もしっかりチェックしながら勉強することができます。

興味がある方は、こちらのページから概要をチェックしてみてください!

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。