*紹介している教材にはプロモーションを含みます

東京農工大学は東京都府中市にある国立大学です。農学や工学など、生命科学や環境などについて幅広く学べます。

この記事を読めば、そんな東京農工大学に受かるためにやるべき参考書や、理想の勉強スケジュールが分かります。

この参考書を、スケジュールに沿って勉強するだけで、合格をつかみ取るのに必要な学力は身につくので、ぜひ参考にしてください。

東京農工大学の入試の特徴と目標得点

まずは、東京農工大学の入試の特徴と目標得点をチェックしましょう。

東京農工大学の配点

共通テストの配点

- 国語200点

- 英語200点(R130点、L70点)

- 数学200点(100点×2科目)

- 理科200点(100点×2科目)

- 社会100点

- 情報50点

- 合計950点満点

若干リスニングよりもリーディングの配点が高いですが、その他の点は一般的な大学と比べても標準的な配点です。

個別試験の配点+試験時間

| 農学部 | 工学部 | |

|---|---|---|

| 数学(120分) | 200点 | 350点 |

| 理科(160分で2科目) | 150×2点 | 200×2点 |

| 英語(60分) | 200点 | 150点 |

| 合計 | 700点 | 900点 |

農学部の方が共通テストの配点がやや高め。工学部は、共通テストと個別試験の配点がだいたい半々になっています。科目の配分としては「工学部が理系寄り」になっており、数学や理科の配点が大きくなっています。

東京農工大学の合格最低点と目標得点

共同獣医学科以外の学科では、共通テストと個別試験の合計が「60~65%くらい」であれば合格できます。そのため、「共通テストで75%・個別試験で50~55%くらい」が目標にしましょう。

一方で共同獣医学科は、毎年高得点が必要です。共通テストと個別試験の合計で「75%くらい」は目指しましょう。「共通テストで85%・個別試験で65~70%くらい」が目標得点になります。共通テスト85%は理系大学受験のトップレベルであり、東大や京大を除いた旧帝大と同じくらいの得点率が必要になることは覚悟しておきましょう。ただし、個別試験は旧帝大ほどの難易度はないので、共通テストで高得点が取れれば、個別試験でもそこそこ得点できます。

東京農工大学の各科目の特徴

東京農工大学の各科目には、以下のような特徴があります。

東京農工大学の英語

英語は大問3問構成です。1問目・2問目が長文読解、3問目は会話文の読解と英作文になっています。

試験時間が60分なので、ややスピーディに読解する必要があります。長文や会話文の読解については、あまり特殊なことはありません。「半分以上が選択肢問題である」「穴埋めのような記述が少し出題される」というくらいです。

作文は50~60語で自分の意見を書くようなものです。英作文の問題としては短めであるため、サクッと書けるようになりましょう。

東京農工大学の数学

大問4問構成で、試験時間は120分。記述形式です。

出題傾向としては、以下のようになります。

- 数B、数C、数3のみから出題

- 数3から2題以上出題

1Aはほとんど出題されないため、共通テスト後は「数B・数C・数3」に集中して勉強しましょう。

標準的な問題が出題されますが、現役生の苦手な数3BCからの出題が多いため、現役生にとっては難しく感じるかもしれません。

獣医以外であれば「4問中2問完答」、獣医であれば「4問中3問完答」あたりを狙ってください。プラスで細々と部分点を取ることも大切です。

東京農工大学の物理

大問は3問構成。理科2つで160分なので、物理は1問あたり20~25分くらいで解くことになります。過去の傾向では「力学、電磁気から1題ずつ・残りの単元から1題」出題されていました。

各大問の6~7割くらいは易しめの問題なので、確実に得点しましょう。

東京農工大学の化学

大問は4問構成。1問あたり15~20分で解くのが目安です。近年の傾向では、「理論と無機の融合問題が2~3問・有機や高分子から1~2問」出題されます。

半分くらいまでは順調に得点を伸ばせると思います。しかし、物理に比べると少し難しめの問題が多いため、そこから先は難しい問題の演習量で成績の伸びが変わるでしょう。

東京農工大学の生物

大問4問構成です。これも1問あたり15分~20分程度が目安です。

各分野から満遍なく出題されるので、全体的な知識が問われます。知識問題だけでも3~4割くらいは取れますし、標準的な考察問題も取れれば合格に必要な得点は目指せるでしょう。

記述は30〜100字程度の問題しか出ないので、時間がものすごくかかるというわけではありません。

ただし、満点近い点数を狙うとなると、難しい問題もちらほらあるため、時間との勝負になります。

東京農工大学に合格するための参考書と理想のスケジュール

東京農工大学の合格に必要な参考書と理想のスケジュールを、科目ごとで紹介します。

東京農工大学の英語対策

| 高1・高2 | ・英単語:『ターゲット1900』 ・文法語法:『入門英文法問題精講』『Vintage』 ・英文解釈:『入門英文解釈の技術70』『基礎英文解釈の技術100』 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・文法語法:『Vintage』 ・長文読解:『イチから鍛える英語長文300』 |

| 高3の夏休み | ・長文読解:『イチから鍛える英語長文500』 ・英作文:『英作文のトレーニング必修編』『英作文のトレーニング自由英作文編』 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『過去問』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・『過去問』 ・併願校の過去問 |

単語、文法をしっかり頭に入れて、英文解釈に取り組むのが英語の勉強の基本です。

できれば、高1~高2の間に『ターゲット1900』くらいの単語帳はしっかり頭に入れ、

文法語法は『入門英文法問題精講』『Vintage』をできるだけ進めておきましょう。

英文解釈は『入門英文解釈の技術70』『基礎英文解釈の技術100』ができれば、

高3になるころには、模試でも高得点が取れる状態になっているはずです。

高3になったら『Vintage』を引き続き取り組みつつ、『イチから鍛える英語長文300』のような300語くらいの英文読解を進めましょう。

夏休みは、さらに長い文章の読解や簡単な英作文に取り組んでください。最低でも『イチから鍛える英語長文500』はこなして、余裕があれば同じシリーズの『700』までやっておきましょう。

英作文は、最低でも『英作文のトレーニング必修編』までは夏休みにクリアしておきたいです。余裕があれば、『英作文のトレーニング自由英作文編』から短めのものをチョイスしていくつか練習しましょう。

自由英作文編は全てをこなす必要はありません。

夏休み以降は『過去問』や『共通テスト実戦模試』のような共通テスト系対策を進めるのは、数学と同様です。

東京農工大学の数学対策

| 高1・高2 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『青チャート』数3以外、最低でも例題1周 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『青チャート』数3例題1周 ・『青チャート』1A2B3C例題2周目~3周目 |

| 高3の夏休み | ・『重要問題集』1周目~2周目 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『過去問』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・『過去問』 ・『重要問題集』数3、数B、数C ・併願校の過去問 |

高1高2のうちに、『青チャート』の数3以外の例題は最低でも1周しましょう。学校の授業が遅い場合は、『スタディサプリ』などの映像授業を使って予習して、高3の夏休み前までに未習単元がゼロの状態を作ってください。

高3の夏休みからは『重要問題集』などの『青チャート』よりやや難しい問題集を始めて、できれば夏休み中のこのレベルまで完成させましょう。

過去問は最低でも、10年分以上は満点近い得点を取れる状態にしてください。そのためにも、高3の夏休み以降は少しずつ過去問を始めましょう。

共通テスト演習は11月中旬くらいから少しずつ始めて、12月からは共通テスト対策のみでも大丈夫です。共通テストの配点が比較的大きいので、共通テストは満点近い得点を目指しましょう。

共通テスト以降は、過去問を進めつつ『重要問題集』の数3・数B・数Cなどの頻出単元を改めて解きなおすといいでしょう。

東京農工大学の物理・化学・生物対策

| 高1・高2 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『セミナー』 |

| 高3の4月~高3の夏休み前 | ・『スタディサプリ』で未習単元予習 ・『セミナー』発展問題まで1周~2周 |

| 高3の夏休み | ・『重要問題集』1周目~2周目 |

| 高3の夏休み後~高3の11月 | ・『過去問』 ・併願校の過去問 |

| 高3の11月中旬~共通テスト | ・Z会『共通テスト実戦模試』 ・共通テスト過去問全て |

| 共通テスト以降~ | ・『過去問』 ・併願校の過去問 |

高3の夏休み前までに『セミナー』の発展問題を最低でも全単元1周しましょう。可能なら2周終わらせて、夏休みは『名問の森』などの問題集に移ってください。

学校の授業が遅い場合は、『スタディサプリ』などの映像授業を使って予習し、高3の夏休み前までに未習単元がゼロの状態を作ってください。

『重要問題集』まで自力で解けるようになれば、物理・生物は過去問でも高得点を取れる状態でスタートできるはずです。化学で高得点は難しいかもしれませんが、合格に必要な得点くらいは楽々取れるようになるでしょう。夏休み以降は過去問、共通テスト対策を進めましょう。

共通テスト対策

東京農工大学の場合、共通テスト対策はかなり重要です。そのため、11月中旬以降は徐々に共通テスト対策に比重を移し、12月~共通テストまでは、ほぼ共通テスト対策のみに取り組みましょう。

「学校の共通テスト対策」も解きっぱなしにせず、復習を完璧にこなしましょう。学校の対策に追加で、

- Z会の『共通テスト実戦模試』シリーズ

- 共通テストの過去問全て

も一通りこなしておきたいですね。

学校の共通テスト対策のみで乗り切れる人は、正直ほとんどいません。学校の共通テスト演習で十分得点が取れていても、油断せず勉強しましょう。

国語、社会、情報は過去問演習だけでも大丈夫ですが、「過去問を解いたら半分以下の得点率だった」という場合は、先にインプットしてから演習した方がいいでしょう。黄色本といわれる『面白いほど取れる』シリーズといった講義系参考書などを使って、サクッとインプットすればOKです。

共通テストである程度高得点を取れれば、滑り止めの大学は「共通テスト利用」を使って合格できます。そのあたりも踏まえて演習したいですね。

東京農工大学の対策まとめ

東京農工大学の入試では、それぞれ以下の得点を目指しましょう。

- 共同獣医学科以外の学科→共通テストで「75%」・個別試験で「50~55%くらい」

- 共同獣医学科→共通テストで「85%」・個別試験で「65~70%くらい」

そのために、各科目で高3の夏休み前までに基礎をがっちり固めて、夏休み明けからはどんどん問題演習に取り組める状態を目指しましょう。

「現時点で理想のスケジュールから遅れている場合はどうすればいいのか」

「自分で理想のペースで進める自信がない」

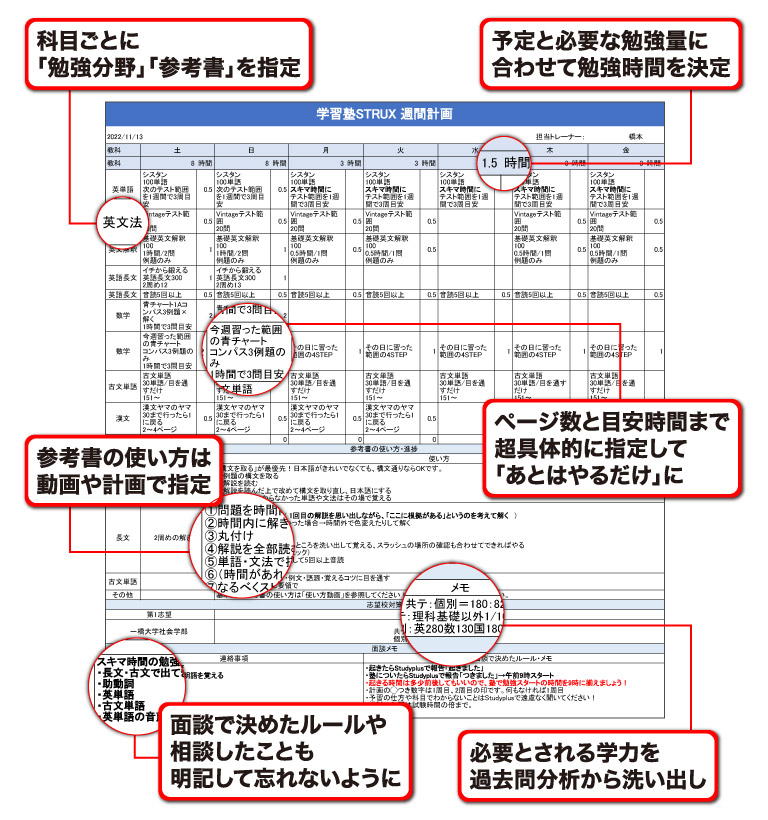

という方は学習塾STRUXの利用も検討してみてください。

学習塾STRUXでは、丁寧にヒアリングしつつ、現状と志望校の差を把握し、残った期間で合格に最も近づく学習計画を提案します。

毎週の面談では、1週間の進捗をチェックし、1日単位の計画を修正するので、何をやればいいか迷うことはありません。

科目指導の時間には、「分かったつもり」になっていないかチェックし、常に最善の勉強法、勉強計画をアドバイスします。

興味があれば、ぜひこちらのページをご覧ください。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。