*紹介している教材にはプロモーションを含みます

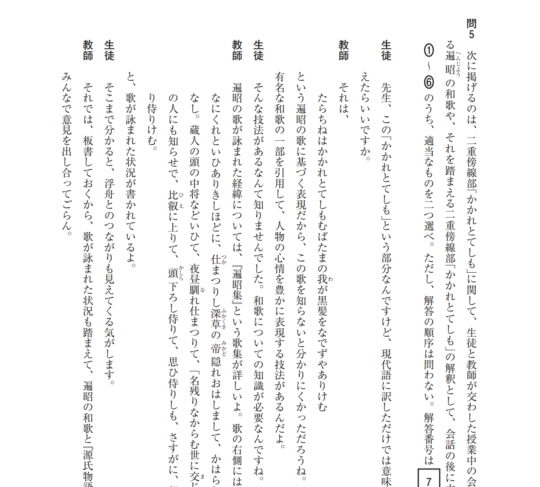

学習塾STRUX塾長の橋本拓磨です。

10月になると学校によっては文化祭や、修学旅行がある!なんてひともいるのではないでしょうか。

部活に入っている人は、3年生が引退したチームで初めての試合、なんて人も……。

ただでさえ「スポーツの秋」「読書の秋」なんていわれるように、やりたいことがもりだくさん出てくる秋です。

そんな一方で、「3年生がしんどそう……」なんて感じている人もいるのではないでしょうか。

3年生の姿を見ていると、「そろそろ自分も勉強を始めないとまずいのかな……」なんて思い始めた人も多いと思います。

そんな人向けに、水曜日の記事では編集部の井出が「高2から勉強始めるには、なにをすればいいの?」という視点で書いていたかと思います。

とはいえ、「そんな、勉強しなきゃいけないということくらいわかってるよ……」という声もありそう。

勉強はしなきゃいけないってわかっているんだけど、部活も忙しいし、行事も多いし、なかなか勉強に気持ちが向かない……なんて人も多いハズです。

今回の塾長記事では、そういう「部活や行事との両立で悩んている!」という人向けに、「橋本はどう乗り越えていたか?」「どうすれば部活と勉強を両立できるのか?」という話をしていきたいと思います!

実際僕は、部活との両立をしっかりやりきって受験生になっても余裕を持って学習に取り組めた自信があります(聞いてない)。

部活との両立に成功すると、受験生になったときに毎日十数時間も焦りながら勉強する必要がなくなる可能性が高まります。

ついつい目の前の「楽なほう」に流されてしまいがちですが、1・2年後の姿を想像しながら(=いまの3年生の姿を見ながら)取り組めるといいですね。

ということで、早速始めていきましょう。

橋本はどんな感じだったの?部活は?

すごいまとめ記事みたいなタイトルになってしまいましたね。

僕の受験エピソードページにもありますが、

……部活は卓球部でした。学校自体進学校だったのでものすごく部活がきつい……ということではありませんでした(平日は19時には追い出されるし、休日も土曜に半日だけ部活、という感じでした)が、それでも平日は毎日部活していましたし、土日に大会があれば全部潰れてしまいます。

卓球部って基本部屋を締め切って、カーテンも閉めてやるんですね。風が吹くとあんな軽いボール動いちゃいますし。眩しいとあんな小さいボールすぐ見えなくなりますし。

なので、夏場とかものすごく湿気も溜まって暑いんですね。体力がゴリゴリ削られます。

まあ、僕の体力がそもそもなかったというのもあるんですが……。

そんなこんなで、平日は基本ヘトヘトになっています。

そんな状態で、どのくらい勉強していたの?という話ですが、少なくとも毎日必ず勉強はするようにしていました。

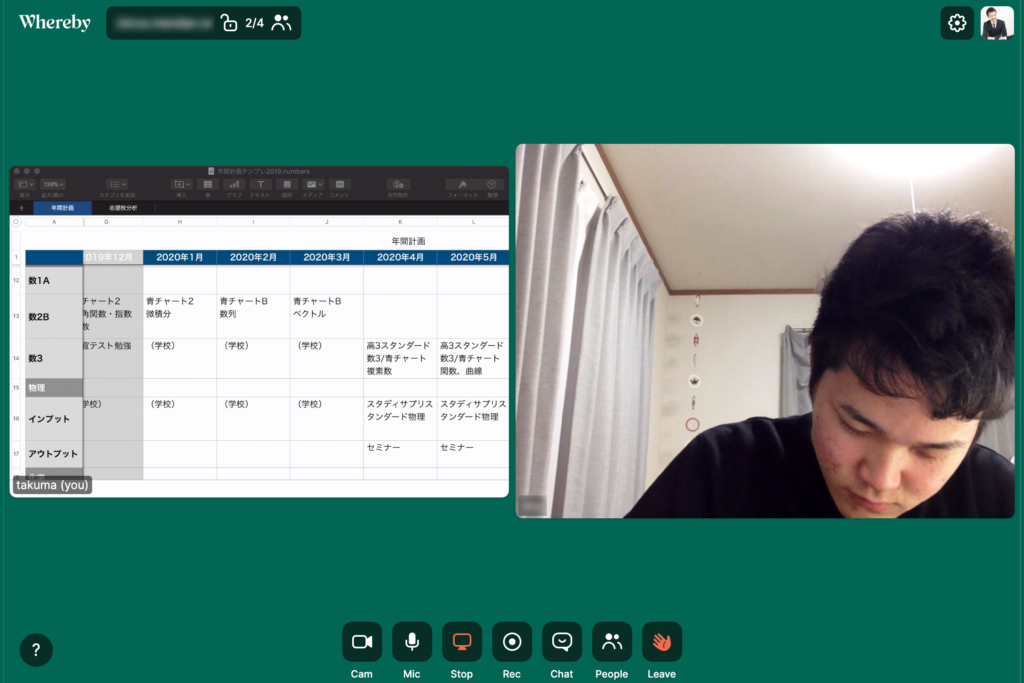

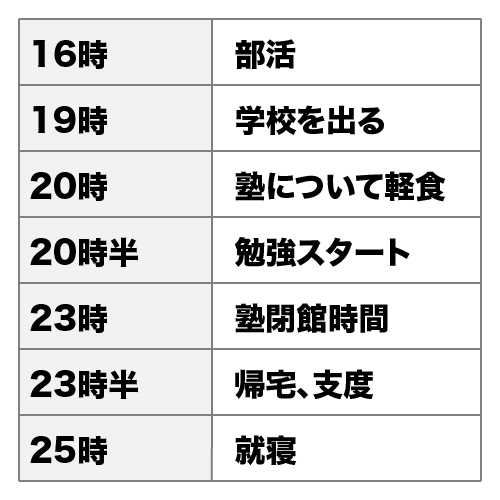

当時塾に通ってはいましたが、ほぼ自習スペースの利用でした。どれだけ疲れていても部活後直接その塾に行って、軽く友達とご飯を食べてから1〜2時間勉強をする、というルーティンです。

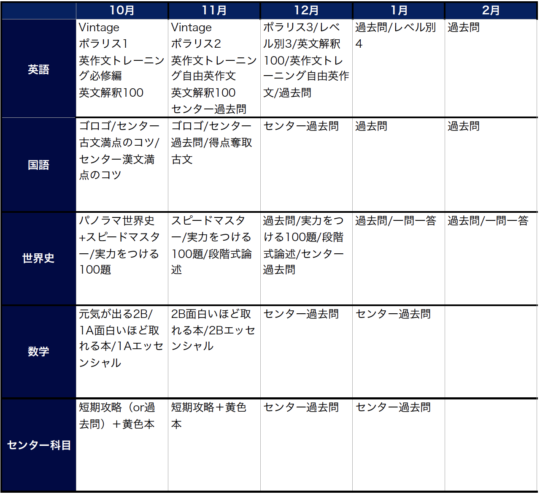

表にするとこんなかんじですかね。

いまはこんな生活絶対できなさそうですが……

幸いなことに学校→塾が徒歩10分ほど、塾→家も自転車で10分ほど、という好立地だったので、移動時間を削りながらやってたわけですね。

たまーに友達と話しすぎて勉強スタートが21時とかになることもあったりなかったり。

高校生なので仕方ないですね。

ただ、そんなふうに話し込んでしまっても1時間〜2時間は勉強できる体制だったのはうれしいことです。

家が近いのをいいことに、退館時間ギリギリまで居座って勉強していました。

土曜も午前に部活があるので、気が向いたら午後お昼を友人と食べたり、部室でだべったりしてから15時〜16時頃に塾に行って、これまた閉館時間ギリギリまでこもっていました。

(こもっていたといっても休憩はぼちぼち挟んでいるので、勉強時間としては4、5時間程度でしょうか……)

ただ気が向かないことが多く、いったん帰宅してゴロゴロして、また夕方18時頃に夕食食べて塾に行く、というムーブをしていたことのほうが多いですね。

その分、日曜は14時頃に塾に行って18時くらいには帰宅するようにしていました。たまに1時間位しかしない日もあったり。

部活の大会がある日も、夜だけは塾に行ったり、単語帳を開くだけでも開いたり、というふうにはしていました。

(家の隣が市の体育館だったので、大会の日は徒歩10秒で帰れてさすがに塾まで行く気力はなかったですね……)

こういう生活を1,2年の間もしていました。

振り返ってみると意外と勉強しているようですが、疲れすぎて1時間位になってしまったり、文化祭前などは家でめちゃくちゃ動画編集しまくって親に怒られたりしていたので「多くて」このくらい、という感覚でしょうか。

それでもやっぱり東大をめざしていたということもあって、なんとなく「毎日ちゃんと勉強しておかないと、受験失敗してしまうんじゃないか」という心配が常につきまとっていました。

意外とこの感覚が大事だったりするのかもしれません。

じゃあ、どうやったら結局「両立」を実践できるのか?

ここまでさんざん自分の高校時代を喋りましたが、じゃあ果たしてどうしてこれを実践できたのでしょうか?

いくつか要素があると思っています。

- 早い時期から勉強を始めておく

- 毎日少しでもやる

- しっかり休むときは休む

- いっしょに勉強する友達を見つける

- 志望校の意識を強く持つ

それぞれについて話していきましょう。

早い時期から勉強を始めておく

画像はイメージです

志望校合格に必要な勉強時間は2500時間〜3500時間、人によっては4000時間以上とも言われます。

STRUXの参考書リストでもそうですし、塾で連携しているStudyplusさんのデータでも、「第1志望合格者は受験生時代に2500時間〜3000時間やっている」というものがあります。

余談ですがこのStudyplusさんのデータはすごくて、合格した大学別に、受験生時代に平均何時間勉強していたかを3年分まとめているんですね。塾限定で公開してもらっているのですが、なかなかおもしろいデータです。

3000時間勉強するとすると、3年生の4月〜1月で毎日10時間勉強しなければいけない計算になります。

6月ごろまで部活があるのにこんな勉強時間、なかなか達成できないのではないでしょうか?

実は、部活をしているからこそ、早い時期から少しずつでも勉強しておくことが大事なんです。

たとえば、この3000時間のうち2年生のときに毎日2時間勉強しておくだけで、3年生になったときには残り2300時間になっているので、単純に1日平均8時間でOKというふうになります。

「それでも8時間か……」と思うかもしれませんが、8時間となれば部活している間は3時間〜4時間などで頑張って、夏休みなどで頑張って12時間とかやりきれば終わるわけですね。

もっというと高校1年から毎日2時間やっていれば、3年生で残る勉強時間は1500時間程度。そうなると3年になっても1日5時間平均で良いわけですね。

ここまでくると「でかいな……」と感じるでしょう。

毎日部活があって忙しいからこそ、早めから少しずつ勉強を積み重ねておくことが大事なんですね。

何をやるか?については他のいろんな記事でも話しているので、そちらを参考にしてください。

基本的には英語、数学も使う人は加えて数学をしっかり勉強しておくといいです。この2科目が身につきづらいので、早めから取り組んでおくことであとで焦ることがなくなります。

毎日少しでもやる

とはいえ、毎日2時間とか3時間とか勉強するのは、意外と大変だと思います。

部活をやっていれば大会があったり、学校行事で終日潰れてしまったり……

でも、そういう日こそ「少しでも」勉強するようにしましょう。

僕も基本的にはどんな事があっても放課後塾に直行していたのですが、文化祭の日や体育祭の前の日、部活の大会の日などはさすがにいけませんでした。

じゃあそういうときに勉強を全くしなかったかというとそういうことはなくて、例えばもうあとは寝るだけ!という風呂上がりの夜23時ごろとか、大会の前の待ち時間とかに少しでも時間を取って勉強していました。

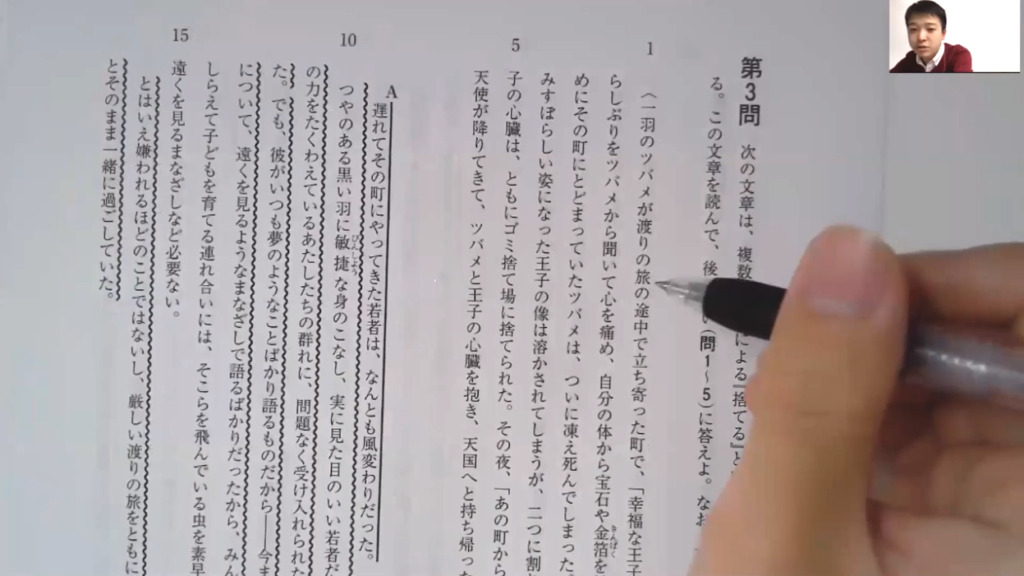

そういうときはもちろんガッツリした問題ではなく、軽めのものがおすすめ。

推奨は単語帳や文法の問題集など、サクサク進められて、キリが悪くてもやめられるもの。

ガッツリ時間がかかってしまうものにはどうしても「やりたくないな……」という気持ちが働いてしまいますが、このくらい軽めで、いつでもやめられるものであれば「途中で疲れたらそこまでにしよう」と割り切ることができます。

あとは好きな科目をやるのもおすすめですね。僕は数学が好きだったので、風呂上がりに1問数学の難しい問題を考えて、解けたら寝るというふうにしていました。

好きな科目であればぱっと取り組みやすいので、毎日続ける、と言うためであればやりやすいです。

こういうふうにあの手この手で毎日勉強を積み重ねることによって、勉強は毎日やるものだという習慣がつくので、悩まずとも勉強時間を確保できるようになります。

勉強をしない日があると「今日勉強してないから、わすれてしまいそう……」という感覚になるので、習慣化すると強いです。

しっかり休むときは休む

さっき話したことと一見逆ですが、「休むときは休む」ことも重要です。

毎日少しでも勉強することは大事なのですが、そういう「少ししか勉強しない」日を設けてあげることが大事なんです。

それこそ部活の大会の日なんかは、それだけで疲れてしまうのでなかなか勉強に集中はできません。

文化祭や体育祭の日も、めちゃめちゃ楽しくて打ち上げとかもあるのに「いや、俺は勉強しないといけないから。」なんて水を差したくないですよね。

もちろん受験が近づいてきてそうもいってられない……なんて人は我慢も必要ですが、高1・高2のうちから勉強を少しずつ続けて部活や行事と両立させていくためには、適度にリフレッシュを入れることが非常に重要です。リフレッシュすれば「今日は休憩したから明日からまた頑張らなきゃ!」という気持ちにもなれます。変に我慢しすぎてストレスをためるより、よほど適宜遊びを入れながら無理なく進めていくほうがよいです。

いっしょに勉強する友達を見つける

これは僕自身の経験から強く感じたことです。

一緒に勉強を頑張ってくれる友達がいると、とても心強いです。

「一緒に勉強する」というのは、別に教え合ったり隣で勉強したり、ということではないです。

一緒に塾に行くとか、一緒に自習室に行くとか。そういう、「勉強するきっかけになってくれて」「友達も勉強しているという意識が持てる」ような状態が理想。

他者の存在があると、それだけで「勉強しなきゃ!」となるのでおすすめです。

ただ、学校によってはなかなか「そもそもそんな雰囲気じゃない……」ということも多いハズ。

そういう場合は学校の先生や他の学校の友人、塾の友人やTwitter・インスタの勉強垢でもいいのでやってみるといいでしょう。

勉強でいちばん大変なのは、「勉強を始める」こと。その「勉強を始める」に一番スムーズに移行できるのが、「友達と一緒に始める」ことなので、ぜひおすすめします。

志望校の意識を強く持つ

最後はこれ。僕自身、「このままだと落ちてしまうんじゃないか」という恐怖感が常にあったから毎日少しでも勉強を進められたという側面があります。

そういう思いになったのも、やっぱり「絶対この大学に行きたい」という思いがあったから。

「大学生になったらこの大学でこういう勉強をしたくて……」とか「一人暮らしして友達を家に呼んで盛り上がりたい」とか「自由な生活をしたい」とか、理由は何でもいいですが、「そのためにこの大学に絶対行きたい!」と思えるかどうかは意外と大事です。

「この大学に絶対行きたい!」と思えば思うほど「でも今のままだと受からないかも……毎日頑張らなきゃ……」という思考につながっていきます。

つまずきそうになったときの心の支えにもなってくれるので、ぜひはじめに「絶対行きたい!」と思える志望校を決めてほしいです。

さて、そんなこんなで、「部活とこうすれば両立できる!」という話をさせてもらいました。

もちろん部活をやってなくてもためになる内容なはずなので、ぜひ参考にしてください!

TwitterやYouTubeでもいくつか情報発信をしているので、気になるヒトはチェック!

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。