*紹介している教材にはプロモーションを含みます

大学受験は、受験生の人生を左右する大きなイベントです。「志望校に合格するためには、一体どれくらい勉強すればいいんだろう?」「周りのライバルはもっとやっているかもしれない」など、勉強時間は最も気になるテーマの一つではないでしょうか。

この記事では、データに基づいた志望校別の勉強時間や、高校1年生から浪人生までの学年別の勉強時間について解説します。さらに、勉強の「質」を劇的に高めるタイムマネジメント術まで、大学受験の勉強時間に関するあらゆる疑問を解消します。ぜひ、最後までご覧ください。

大学受験の合格に必要な勉強時間の全体像

まずは、志望校合格へ向けて、どれくらいの勉強時間が必要なのかを解説します。必要な勉強時間は、志望校のレベルや現在の学力によって一人ひとり異なりますが、まずは全体像を把握しておきましょう。

国公立・私立・難関大に必要な勉強時間

大学合格に必要な総勉強時間は、志望校のレベルによって大きく異なります。ここでは「志望校の種類別」の必要な勉強時間数を示しているので、ぜひ参考にしてください。

| パターン | 合格までの総勉強時間 |

|---|---|

| 私立文系 | 2,200時間〜3,600時間 |

| 私立理系 | 2,600時間〜5,100時間 |

| 国公立文系 | 4,000時間〜6,600時間 |

| 国公立理系 | 5,300時間〜9,000時間 |

上記の勉強時間は学習塾STRUXで推奨している受験までの総勉強時間の目安です。「高校の学習内容を完全にゼロから勉強した場合」を想定していますが、ほとんどの人は学校の授業もあるため、もう少し勉強時間は短くなるでしょう。

難関大学合格者の高校3年間の総勉強時間は4000時間を超えるというデータもあり、早期からの計画的な学習が不可欠です。

【注意】「時間」だけを追いかけるのが危険な理由

大学受験において勉強時間の確保は欠かせませんが、ただ長時間机に向かっていれば成績が上がるわけではありません。大切なのは、時間の「量」と「質」の掛け算です。

例えば、集中できていない状態で長時間勉強するよりも、目的意識を持って短時間集中する方が学習効果は高まります。「今日は10時間勉強した」という事実だけで満足してしまうのは危険なサインです。自分の勉強が本当に力になっているのか、常に内容を振り返り、学習方法を改善していく視点を持ちましょう。

とはいえ、量がある程度こなせないことには質を上げることは難しいので、「まずは勉強時間を最大限まで増やす」それができたら「質を高めていく」という順で両方を伸ばしていってもらえればと思います。

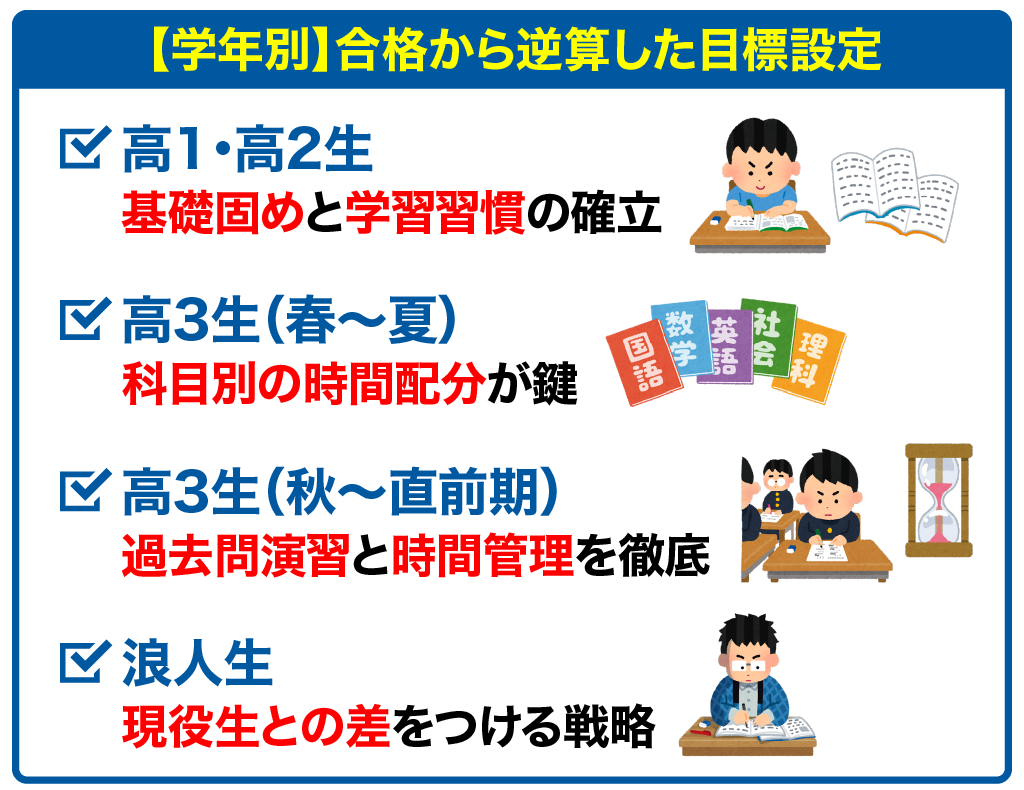

【学年別】合格から逆算する勉強時間と目標設定

大学合格というゴールから逆算して、各学年で達成すべき目標と必要な勉強時間を設定しましょう。高校1年生から受験直前期まで、それぞれのステージで求められる学習内容と時間の使い方を具体的に解説します。

高1・高2生:まず週15時間。基礎固めと学習習慣の確立

高1のときには「平日1~2時間」「休日2~4時間」を目安に勉強を進めましょう。高校1・2年生の時期は、本格的な受験勉強というより、まずは学習習慣を確立し、基礎を固めることを優先しましょう。予習・復習を中心とした学習を継続することで、高3からの本格的な受験勉強へスムーズに移行できます。

特に、高校2年、3年になってから「1年生の範囲の習得度が不十分だった」と復習していると大きなタイムロスになります。そのため、高校1年生の範囲は学年が上がる前に完璧にしておきましょう。

高3生(春〜夏):科目別の時間配分が鍵

高校3年生の春から夏にかけては、いよいよ受験勉強が本格化する時期です。部活動を続けている人も多いかもしれませんが、平日は3〜4時間、休日は7〜8時間程度の勉強時間を目指しましょう。

この時期の学習は、総復習と基礎固めの徹底です。特に英語や数学といった主要科目に時間をかけ、苦手分野を克服しておきましょう。夏までに受験科目の基礎知識を完成させることを目標に取り組んでください。科目ごとのバランスを考えた学習計画を策定し、着実に実行していきましょう。

高3生(秋〜直前期):過去問演習と時間管理を徹底

受験直前期には、平日は5~8時間、休日は10時間以上を確保するのが理想的です。直前期の学習は、志望校の過去問演習が中心です。模試の結果を分析し、自分の弱点を徹底的に補強しながら、より実践的な学力を養っていきましょう。

また、勉強は長時間に及ぶため、集中力を維持する工夫が必要です。後述するポモドーロ・テクニックなどを活用し、計画的に休憩を取り入れながら、学習の質を落とさない時間管理を心がけましょう。

浪人生:1日10時間以上が目安!現役生との差をつける戦略

浪人生は、高校生と比べて自由に使える時間が多いため、1日に最低8時間、理想としては10時間以上の勉強が推奨です。

現役生が学校の授業や行事で時間を使っている間に、どれだけ質の高い学習を積み重ねられるかが勝負の分かれ目です。午前・午後・夜と時間帯を区切って計画を立て、規則正しい生活リズムの中で学習を習慣化することが、1年間の長い戦いを乗り切るための秘訣です。

勉強の「質」を高めるSTRUX流タイムマネジメント術

「机に向かっているけど、思ったより進んでいない」と感じることはないでしょうか。勉強時間を確保していても、その時間ずっと「100%集中している」と断言できる受験生は少ないでしょう。

確保した勉強時間を最大限に活かすためには、学習の「質」を高めるタイムマネジメントが欠かせません。ここでは、集中力を維持し、効率的に学習を進めるための具体的なテクニックを紹介します。これらの方法を取り入れて、ライバルに差をつけましょう。

集中力が続く!ポモドーロ・テクニックの応用

「長時間、集中力が続かない」という悩みを抱える受験生におすすめなのが「ポモドーロ・テクニック」です。これは、イタリア人のフランチェスコ・シリロ氏が考案した時間管理術で「25分間の集中学習+5分間の短い休憩」を1セットとして繰り返す方法です。

人間の集中力には限界があるため、あらかじめ時間を区切ることで、脳を効率的に働かせられます。4セット繰り返したら15〜30分の長めの休憩を取るのが基本です。このリズムを学習計画に組み込むことで、無理なく集中力を維持し、質の高い勉強を継続できます。

スキマ時間を最大化する「15分モジュール勉強法」

通学中の電車やバスのなか、学校の休み時間といった「スキマ時間」は、有効活用すれば貴重な学習時間になります。

そこでおすすめなのが「15分モジュール勉強法」です。これは、学習内容を15分単位の小さな塊(モジュール)に分割し、スキマ時間で一つずつこなしていくという方法です。

例えば「英単語を20個覚える」「数学の問題を1問解く」「古文の単語テストをする」といった具体的なタスクを設定します。短い時間でも目標が明確なため集中しやすいのが特徴です。日々の積み重ねが大きな成果につながります。

伸び悩む受験生に共通する「NGな時間の使い方」

一生懸命勉強しているのに成績が伸び悩む受験生には、時間の使い方に共通した課題が見られます。

【NGな時間の使い方1】休憩時間にスマホを使う

休憩時間は自由ですが、休憩時間にスマホを使うと休憩から戻れなくなる原因になります。スマホを使用する際は時間を決めましょう。

【NGな時間の使い方2】帰宅したら休憩してから勉強する

帰宅したら一休みしたい気持ちはわかりますが「勉強してから休憩」に順序を変えてみましょう。先に休憩すると、勉強開始が遅れてしまいます。

【NGな時間の使い方3】休日は昼前に起きる

朝、目覚めてからの約3時間は、脳が1日の中で最も効率よく働く「脳のゴールデンタイム」とされています。ドーパミンやアドレナリンが多く分泌されるため、やる気や集中力が高まり、効率よく勉強できるでしょう。

これらに加えて「計画を立てずに手当たり次第に勉強してしまうこと」にも注意が必要です。自分の弱点や優先順位を把握せず、ただ目の前の参考書を進めるだけでは非効率です。受験勉強の際は、綿密な学習計画を立てて、時間をロスしないように勉強しましょう。

大学受験の勉強時間に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、大学受験の勉強時間に関して受験生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ぜひ、日々の学習の参考にしてください。

Q.勉強時間は足りてるはずなのに、成績が伸びないのはなぜですか?

勉強時間を確保しているのに成績が伸び悩む場合、勉強の「質」に原因がある可能性が高いです。まず、インプットばかりで、アウトプットの練習が不足していないか確認しましょう。

知識を詰め込むだけでは「わかったつもり」になりがちで、実際のテストでは得点に結びつかないというケースも少なくありません。

また、自分の学力レベルに合っていない難しすぎる参考書に取り組んでいる場合も、効率が悪くなりがちです。基礎が固まっていないのに応用問題ばかり解こうとしていないか、一度立ち止まって学習内容を見直してみましょう。

Q.部活と両立する場合の勉強時間はどう確保すればいいですか?

部活動と勉強の両立は、時間管理が成功のポイントです。まずは、通学中の電車やバス、授業の合間の休み時間といった「スキマ時間」を徹底的に活用しましょう。

10分あれば英単語の復習、15分あれば数学の小問が1問解けます。また、部活動で疲れて帰宅した後は、無理に長時間勉強しようとせず、15分程度の短い仮眠をとってから机に向かうと、効率が上がることもあるのでおすすめです。

部活動を引退するまでは基礎固めに徹し、引退後に一気に演習を行うなど、時期に応じたメリハリのある計画を立てましょう。

Q.モチベーションを維持する方法はありますか?

長期間にわたる受験勉強では、誰でもモチベーションが下がってしまう時期もあるでしょう。大切なのは、やる気に頼らず「仕組み」で勉強を続けることです。毎日同じ時間に机に向かう、勉強場所を決めるなど、学習を習慣化する工夫をしましょう。

また、大きな目標だけでなく「今日はこの参考書を10ページ進める」といった達成可能な小さな目標を毎日設定することも効果的です。小さな成功体験を積み重ねることで、自己肯定感が高まり、やる気が持続しやすくなります。

まとめ:自分だけの合格戦略で、ライバルに差をつけよう

ここまで、志望校合格に必要な勉強時間の目安や、学習効率を高めるためのタイムマネジメント術を解説してきました。しかし、どれだけ綿密な計画を立てても、自分に合った勉強法でなければ、努力は報われません。

「この勉強法で本当に合っているのかな…」 「計画通りに進まない…」 「やるべきことが多すぎて、何から手をつければいいかわからない…」

そんな不安を抱えていませんか?

学習塾STRUXは、大学受験にもプロのパーソナルトレーナーが必要だと考えています。

あなたが「あとは勉強するだけ!」という状態になれるよう、志望校から逆算した学習計画を毎日単位で具体的に指定。難関大学の現役トレーナーが、日々の勉強の進捗管理から、分からない問題の「解き方」まで、一人ひとりに合わせて徹底的に指導します。

あなただけの合格戦略で、最短での成績アップを目指しませんか?

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。