*紹介している教材にはプロモーションを含みます

共通テストや共通テストの模試で、化学の得点が思うように伸びずにお困りの方はいませんか?

化学が苦手な高校3年生にとって、まず共通テストの化学の出題傾向や対策方法を知ることは重要です。

また、高校1・2年生は、今のうちに共通テストの化学について知っておくと、受験期に焦らずに済みます。

本記事では、共通テストの出題傾向や対策方法、得点力をアップするための勉強法などを説明します。

共通テスト化学の出題傾向

得点力をアップするためには、出題傾向を知っておく必要があります。

共通テストの化学が、どのようなテストかを理解して勉強をすると、無駄なく効率的に得点を上げられます。

共通テスト化学の設問構成や出題範囲、配点について

共通テストの化学は、大問5問から構成されています。また、選択問題はありません。

センター試験のときには、教科書の最後の方で習う、「天然高分子」「合成高分子」が選択問題でしたが、現在は選ぶことはできなくなりました。

そのため教科書の全範囲を勉強しておく必要があります。

配点は、大問5問、1問あたり20点で満遍なく構成されています。

共通テストでは教科書には出てこない化合物や現象などが出題される

共通テストの化学では、今までに以下のような、教科書に出てこない化合物が出題されることがあります。

- イオン内電荷の偏りと水への溶けやすさ

- C1化学

- p-アミノフェノール、アセトアミノフェン

- アルギン酸

- シュウ酸イオンを配位子にもつ錯イオンの光化学反応

- 水素結合の結合エネルギー

指導要領外の内容ですが、問題文を読めば、教科書の知識で理解できるようにつくられています。教科書の内容以外を勉強する必要はなく、教科書の範囲を勉強しておけば問題ありません。

見慣れない内容が出てきても、しっかりと問題文を読んで理解するようにしておきましょう。

特に旧帝大レベル以上の大学を志望している人は、個別試験でも教科書にない内容が出題されることがあるので、共通テストを対策しながら慣れておいてください。

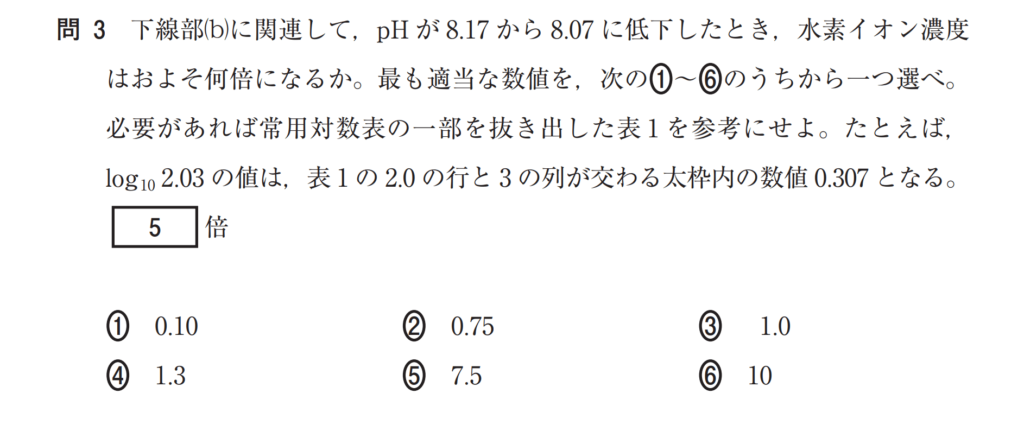

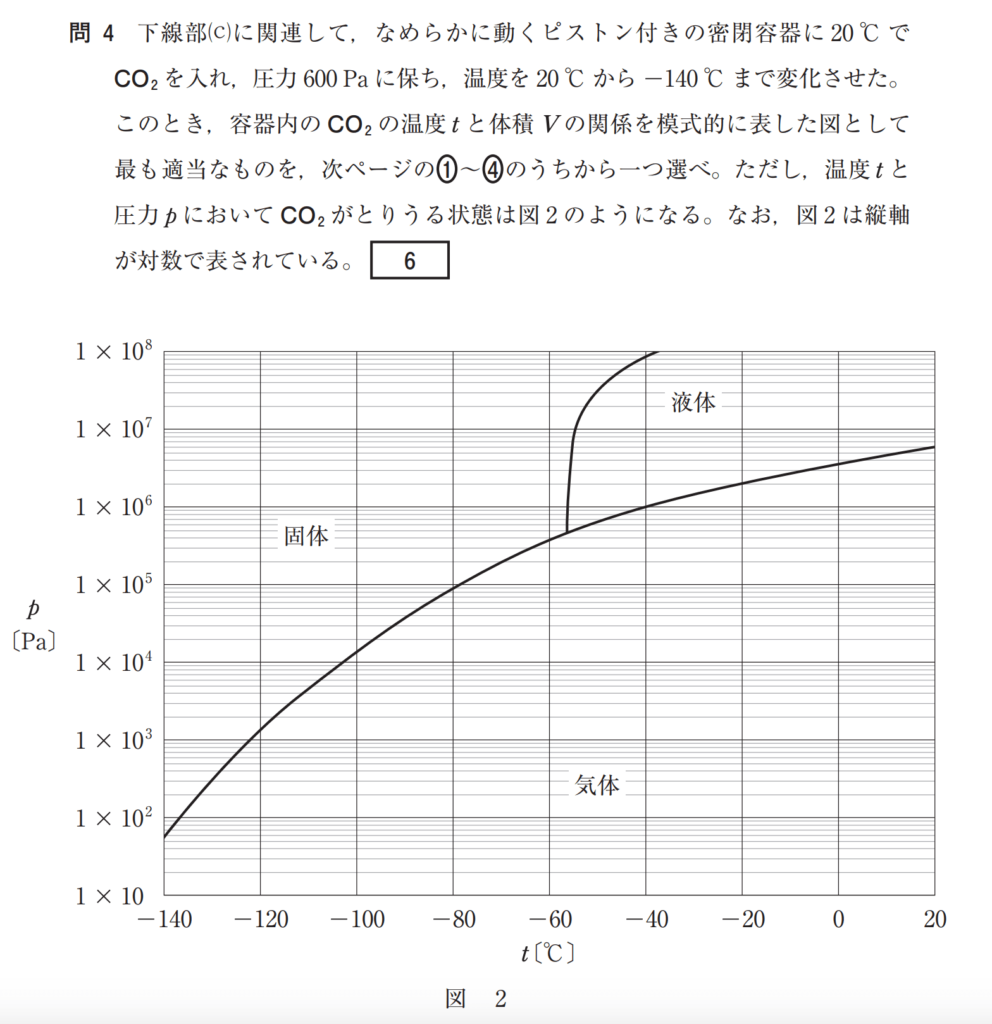

常用対数表・対数グラフが出題される

共通テスト化学では、教科書に載っておらず、多くの受験生にとって見慣れない「常用対数表」「対数グラフ」が出題されることがあります。

30年度に行われた共通テストの試行調査では、次のような常用対数表が出題されました。

また、同じく試行調査で対数グラフが出題されています。

2023年の共通テストでも対数グラフを使わなければならない問題が出題されています。

引用:2023年センター試験第5問・問3

今後も出題される可能性があるので、対策をしておく必要があります。

共通テスト化学で速く正確に解けるようになる方法4選

共通テスト化学で速く問題を解く方法を4つあげます。

- 模試や予想問題で出題形式や時間配分に慣れておく

- わからない問題は時間をかけすぎず飛ばす

- 計算を残しながら問題を解き進める

- 知識問題には時間をかけない

それぞれ、詳しく解説します。

予想問題や模試で出題形式や時間配分に慣れておく

共通テスト化学で点数を取るには、速く正確に問題を解く練習が必要です。

自宅で予想問題を解くときには、時間を計りながら速く正確に解く練習をしましょう、

また、予備校の模試には積極的に参加して、受験本番の雰囲気で時間内に解く練習をしておいてください。

わからない問題は時間をかけすぎず飛ばす

問題を解きながら、わからない問題があったら飛ばす癖をつけてください。

80点以上を安定して取れる受験生の多くは、解ける問題を素早く解いて、時間を確保しています。解ける問題は早めに解くことが可能です。

飛ばした問題は、全部解き終わってから落ち着いて考えるようにします。飛ばさなければならない問題に出会ったとき、場所がわかるように、印をつけておいて後で戻ってきやすくしておいてください。

計算を残しながら問題を解き進める

計算問題を解くときは、計算の過程を書きながら解いていくと、後で計算ミスがあったときにどこでミスをしたのかがわかりやすくなります。

共通テストは、マークシート形式で選択肢が与えられていますので、計算ミスがあると自分の計算と一致するものがないという事態に陥ります。

計算は、「暗算に頼らない」「後で読み返せるような字で計算する」ことを心がけて残しましょう。

知識問題には時間をかけない

共通テストの化学を勉強するときに、知識だけで解ける問題は、一瞬で必要な知識が何か判断できるようにしておきましょう。

問題文の問い方が、「適当なものを選べ」や「誤りをふくむものを選べ」などの場合、知識だけで解ける問題も多くあります。

予想問題や模試を解くなかで、知識問題に時間をかけて解いてしまったときにはその問題を押さえて、次に出てきたときには一瞬で解けるようにしていってください。

知識問題がどれか判断できるようになっておくことも必要です。

共通テスト化学の2ステップ勉強法

共通テスト化学で点数を取るには、以下の2段階に分けて勉強を進めていってください。

- 教科書レベルの内容を理解する

- 予想問題・過去問の問題演習をする

それぞれのステップについて、おすすめの参考書・問題集を紹介しながら説明します。

教科書レベルの内容を理解する

化学の問題を解く上で、教科書の内容を理解しておくことは重要です。

共通テストは試験時間に余裕がないため、難しい問題がでることが少なく、教科書レベルの対策が特に必要となります。

教科書レベルの基本的な内容は、すべて暗記してすぐに使えるようになっておきましょう。

教科書の内容を理解する勉強法は、以下の通りです。

- Step.1 参考書や映像授業を使って教科書の内容を理解する

- Step.2 理解した内容に関係する問題を繰り返し解いて定着させる

- Step.3 過去問や予想問題、模試を解く

それぞれの手順について、説明します。

参考書や映像授業を使って教科書の内容を理解する

参考書や映像授業で教科書の内容をインプットしましょう。

参考書を使う場合、講義口調で教科書の内容を説明している「講義系参考書」を使うのをおすすめします。

「講義系参考書」のなかでも、とくに次の2種類のシリーズがおすすめです。

- 『宇宙一わかりやすい高校化学』シリーズ

- 『鎌田のDoシリーズ』

参考書を使う場合は、いずれかのシリーズを読み進めていき、理解し終わった単元ごとに次の「理解した内容に関係する問題を繰り返し解いて身につける」ステップへと移ってください。

また、映像授業を使う場合は、「スタディサプリ」がおすすめです。

「スタディサプリ」は、最も安いコースだと月額2000円程度で全教科授業が受け放題です。

映像授業を使えば、授業時間は受講するしかないので、怠けてしまうことが少なくなります。

理解した内容に関係する問題を繰り返し解いて定着させる

参考書や映像授業を使って教科書の内容を理解したら、問題を繰り返し解いて定着させましょう。すべての単元が終わってからではなく、単元ごとに「教科書理解」→「問題を繰り返し解く」の手順を行ってください。

繰り返し解く問題集は、「セミナー化学」などの教科書に対応した問題集がおすすめです。高校から配布されている場合は、その問題集を使っても問題ありません。

また、「化学の新標準演習」を使うのもおすすめです。

これらの問題集を何度も繰り返し解いて、教科書の内容を暗記していくことが大事です。間違えた問題には、印をつけていて次の周で重点的に勉強をするようにしてください。

暗記が不十分な部分は、「サイエンスビュー化学総合資料」などの資料集を使って、細かい性質まで暗記しましょう。

過去問や予想問題、模試を解く

12月になったら、共通テストの過去問や予想問題、模試を使って対策を進めてください。

共通テストでは、学校では習わない内容や問題集でも見かけない問題が出題されることがあるため、共通テスト対策用の問題を解いてください。また、入試本番での時間配分を身につけておく必要があるため、制限時間を意識して解くことが大事です。

過去問を解くときには、2025年度の問題以外は、旧課程の問題であるため注意が必要です。旧課程の熱化学方程式は廃止され、新課程では化学反応式にエンタルピー変化を併記する形に変わっています。

従って、旧課程の過去問を解くときには、熱化学方程式が出てくるので、注意してください。

予想問題を使うなら、Z会の実践模試問題集などがおすすめです。

問題集を使った勉強の手順は、以下の通りです。

- Step.1 時間を計って解く(解答用紙があるなら使う)

- tep.2 時間オーバーして解く問題は、色ペンで変えて解く

- Step.3 全問題の解説を読む(正解した問題も)

- Step.4 解説を見ずに間違えた問題を解きなおす

- Step.5 間違えた問題に印をつける

- Step.6 間違えた問題に似た問題を解く

- Step.7 時間を置いてから印をつけておいた間違えた問題を解く

- Step.8 点数を記録する

- こStep.9 理解できていなかった問題は、資料集や教科書で確認し直す

上記の手順を守って、勉強を進めると得点力がアップします。

共通テスト化学のおすすめ参考書を、さらに多く知りたい人は、下の記事をご覧ください。

共通テストの化学を対策して合格を勝ち取ろう

共通テスト化学で点数を取るには、まず出題傾向を知っておく必要があります。

共通テスト化学は、大問5問構成で、選択問題はないためすべて解答しなければなりません。

また、問題に指導要領外の物質や現象などが出題されることがあります。

勉強法としては、教科書の内容を理解した後、3年生の12月ごろからは予想問題や過去問を解いて共通テストの出題形式に慣れていきましょう。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。