*紹介している教材にはプロモーションを含みます

医学部を目指すにあたり、多くの受験生が直面するのが「学費」の壁です。医学部の学費は他の学部と比較して高額であり「教育ローンを検討しているけれど、後悔しないか不安…」と感じている方も多いでしょう。

この記事では、医学部進学を目指す学生の不安を解消するために、教育ローンに関する知識をわかりやすく解説します。奨学金との違いから、国立・私立大学の具体的な費用、最適な借入先の選び方、そして無理のない返済計画の立て方まで、詳しく紹介します。

教育ローンとは|奨学金制度との違い

医学部進学の費用を準備するにあたり、まず理解しておきたいのが「教育ローン」と「奨学金」の違いです。どちらも学費などを支援する制度ですが、その仕組みは大きく異なります。

最も大きな違いは、契約者が誰になるかという点です。教育ローンは保護者が契約者となって金融機関から借り入れ、返済義務を負うのが一般的です。一方、奨学金は学生本人が契約者となり、多くの場合、卒業後に学生自身が返済を始めます。

また、資金の受け取り方にも違いがあります。教育ローンは入学金や前期授業料など、まとまった資金が必要になった際に一括で融資を受けられることが多いのが特徴です。これに対し、奨学金は原則として入学後に毎月一定額が学生本人の口座に振り込まれる形で支給されます。

金利や審査の基準も異なるため、それぞれの特徴を正しく理解し、ご家庭の状況に合わせて最適な方法を選択することが大切です。

医学部進学に必要な費用

医学部への進学には、6年間の学費だけでなく、さまざまな費用がかかります。国公立大学と私立大学では学費に大きな差があるため、志望校選びの段階から総額でどの程度の費用が必要になるのかを把握しておく必要があります。

国立大学医学部

国立大学医学部の学費は、文部科学省が定める標準額に準じている大学が多く、6年間の総額は約350万円です。私立大学と比較すると大幅に費用を抑えられるため、経済的な負担を考慮して国公立大学を目指す受験生は少なくありません。

ただし、一部の大学では授業料の値上げを実施している場合もあるため、志望する大学の最新の募集要項を必ず確認するようにしてください。

私立大学医学部

私立大学医学部の学費は、大学によって非常に大きな差があるのが特徴です。6年間の総額は、安い大学でも1,850万円程度、高い大学では4,500万円を超えることもあります。

近年は優秀な学生を獲得するために学費を値下げする大学も増えてきていますが、依然として高額であることに変わりはありません。志望校を選ぶ際には、偏差値だけでなく学費も重要な比較検討の材料となるでしょう。

学費以外にもかかる費用

医学部では、授業料や入学金といった学費以外にもさまざまな費用が発生します。特に専門性が高いため、教科書代は高額になりがちで、年間で10万円以上かかる場合もあります。

また、臨床実習で必要となる白衣や聴診器などの器具代、共用試験の受験料、学会への参加費なども考慮に入れる必要があるでしょう。

さらに自宅から通学できない場合は、家賃や食費、光熱費などの生活費が加わります。一人暮らしの場合、6年間で700万円から1,300万円近くの生活費がかかる可能性もあり、学費と合わせると相当な金額になることを念頭に置いておきましょう。

医学部の学費を準備する3つの方法

高額な医学部の学費を準備するには、主に3つの方法が考えられます。

- 教育ローンを利用する

- 奨学金を活用する

- 大学独自の学費免除・納付金減免制度を探す

それぞれの特徴を理解し、ご家庭の状況や学生本人の意向に合わせて、最適な組み合わせを検討することが後悔しないためのポイントです。

方法1:教育ローンを利用する

教育ローンは、保護者が金融機関から教育資金を借り入れる方法です。子どもに返済の負担をかけずに進学を支援できるのが大きなメリットといえるでしょう。

また、奨学金と異なり、入学金や受験費用など、入学前に必要となるまとまった資金を準備できる点も特徴です。

用途も授業料だけでなく、予備校の費用や一人暮らしの準備費用など幅広く認められていることが多く、自由度の高さが魅力です。ただし、借り入れの際には審査があるため、安定した収入が求められます。

方法2:奨学金を活用する

奨学金は、学生本人が経済的な理由で修学が困難な場合に学費の貸与や給付を受けられる制度です。契約者が学生本人となるため、卒業後に自分で返済していく責任が伴います。また、奨学金は、返済が不要な「給付型」と、返済が必要な「貸与型」に分類されます。

貸与型はさらに無利子の「第一種」と有利子の「第二種」に分かれており、教育ローンに比べて金利が低い傾向にあるのがメリットです。ただし、申込時期が限られていたり、学力や家計の基準が設けられていたりする点には注意が必要です。

方法3:大学独自の学費免除・納付金減免制度を探す

各大学が独自に設けている学費免除や減免制度、特待生制度を活用するのも有効な方法です。これらの制度は、経済的に困窮している学生の支援や成績優秀な学生を確保するために設けられています。

授業料の全額または一部が免除されたり、特定の条件を満たすことで奨学金が給付されたりするのが特徴です。利用できる条件や金額は大学ごとに異なるため、志望校のウェブサイトなどで詳細を早い段階からリサーチしておきましょう。

【徹底比較】医学部で使える教育ローンの種類

医学部の学費に対応できる教育ローンは「国」が提供するものと「民間」が提供するものの2種類に分類できます。それぞれに特徴があり、金利や融資限度額、利用条件などが異なります。まずは以下の表をご覧ください。

〜国の教育ローン(日本政策金融公庫)〜

【金利】

・固定金利

・市場金利よりも低めに設定

・借入時の金利が完済まで変わらないため、返済計画が立てやすい

【借入限度額】

・学生一人につき上限450万円

・医学部(6年制)など修業年限5年以上の場合

・原則は350万円

【世帯年収の上限】

・あり

・子供の人数によって上限額が定められている

【審査の難易度とスピード】

・比較的緩やか

・審査期間は申し込みから20日前後が目安

【資金の使用用途】

・教育関連費用に幅広く利用可能

・授業料、入学金、受験費用、教科書代、アパートの敷金・礼金など

【保証制度】

・保証制度

・保証基金または連帯保証人

・教育資金融資保証基金の保証か連帯保証人のどちらかを選択

【繰上返済手数料】

・無料

〜民間教育ローン(銀行など)〜

【金利】

・変動金利が主流

・金利は金融機関や審査結果によって大きく異なる

・一般的に国のローンよりは高め

【借入限度額】

・500万円~1,000万円以上と高額設定が多い

・金融機関やプランによって異なる

・私立大学医学部の高額な学費にも対応しやすい

【世帯年収の上限】

・原則なし

・ただし、安定した収入があることが審査の条件となる

【審査の難易度とスピード】

・国より厳しい傾向

・申込者の返済能力が厳しく審査される

・一方、審査はスピーディーで、数日~1週間程度で結果が出ることもある

【資金の使用用途】

・原則、教育関連費用

・国と同様に幅広いが、金融機関によっては資金使途を証明する書類の提出が厳格な場合もある

【保証制度】

・保証会社の利用が必須

・金融機関が指定する保証会社の保証を利用

・保証料は金利に含まれていることが多い

【繰上返済手数料】

・金融機関による

・無料の場合もあれば、所定の手数料がかかる場合もある

どちらが適しているかは、受験生の置かれている環境によって変わるため、両方の特徴をしっかり比較検討しましょう。

国の教育ローン(日本政策金融公庫)

「国の教育ローン」とは、政府系金融機関である日本政策金融公庫が取り扱う「教育一般貸付」を指します。最大の魅力は、年間を通じて金利が変わらない固定金利で、民間のローンと比較して低めに設定されている点です。

融資額は学生一人あたり原則350万円までですが、自宅外通学や一定の要件を満たす場合には450万円まで拡充されます。

利用するには世帯年収の上限が設けられており、例えば子どもが一人の家庭では790万円以内といった条件があります。まずはこの国の教育ローンが利用できるかを確認するのが、ローン選びの第一歩です。

民間の教育ローン(銀行・信販会社)

民間の教育ローンは、都市銀行、地方銀行、信用金庫、ろうきんなどが提供しています。国の教育ローンに比べて融資限度額が高く設定されているのが特徴で、私立大学医学部の高額な学費にも対応しやすい商品が多くあります。

なかには医学部・歯学部専用のプランとして、最大3,000万円程度の高額融資が可能なものもあります。金利は金融機関によって異なり、景気によって金利が見直される「変動金利」が一般的です。

審査は国の教育ローンよりスピーディーな傾向がありますが、金利や条件はさまざまなので、複数の金融機関を比較することが欠かせません。

医学部の教育ローンの選び方のポイント

ここでは、教育ローンで失敗しないための3つのポイントを解説します。

- 「国の教育ローン」が利用できるか確認する

- 複数の民間教育ローンを比較検討する

- 返済シミュレーションで卒業後の負担を把握する

医学部向けの教育ローンは数多くあり、どの商品を選べばよいか迷ってしまうかもしれません。しかし、上記のポイントを押さえることで、最適なローンを見つけられるでしょう。

ポイント1:「国の教育ローン」が利用できるか確認する

最初に検討すべきは、日本政策金融公庫が扱う「国の教育ローン」です。このローンは、民間の金融機関に比べて金利が低く、返済完了まで金利が変わらない固定金利という大きなメリットがあります。返済計画が立てやすいため、安心して利用しやすい選択肢と言えるでしょう。

ただし、利用には世帯年収の上限が定められています。そのため、まずはご家庭の年収が条件を満たしているかを確認し、利用できるのであれば第一候補として検討するのがおすすめです。

ポイント2:複数の民間教育ローンを比較検討する

国の教育ローンの利用が難しい場合や、融資額だけでは学費が不足する場合には、民間の教育ローンを検討します。その際は、必ず複数の金融機関の商品を比較することが重要です。チェックすべき項目は、以下のとおりです。

- 金利

- 融資限度額

- 返済期間

- 繰り上げ返済手数料

特に私立大学医学部の場合は数千万円単位の借り入れになる可能性もあるため、わずかな金利差が将来の返済総額に大きく影響します。各銀行のウェブサイトで返済シミュレーションなどを活用し、じっくり比較検討しましょう。

ポイント3:返済シミュレーションで卒業後の負担を把握する

教育ローンを契約する前に、必ず返済シミュレーションを実施し、卒業後の返済負担を具体的に把握しておきましょう。

多くの金融機関のウェブサイトには、借入希望額や返済期間を入力するだけで、毎月の返済額や総返済額を簡単に計算できるシミュレーション機能が用意されています。

医師は高収入というイメージがありますが、卒業後の研修医期間は収入が比較的低いのが現実です。研修医期間中の生活費や、将来の結婚、開業などのライフプランも考慮に入れ、無理なく返済を続けられるかを現実的に見極めるようにしてください。

医学部の教育ローンを利用する際の注意点

契約前に知っておくべき注意点を2つ紹介します。以下の注意点を理解し、将来のリスクを最小限に抑えましょう。

- 在学中の利息負担を考慮に入れる

- 安易な連帯保証人の設定は避ける

医学部の教育ローンは、夢を実現するための力強い味方ですが、高額な借り入れになるからこそ、利用には慎重さが求められます。

在学中の利息負担を考慮に入れる

多くの教育ローンでは、在学期間中は利息のみを支払い、元金の返済は卒業後から始める「元金据え置き」という返済方法を選択可能です。これにより在学中の月々の負担は軽くなりますが、据え置き期間中も利息は発生し続けます。

返済期間全体でみると、据え置き期間が長いほど総返済額は増加するので注意が必要です。利息の仕組みを理解せずに利用すると、卒業後の返済が思った以上に重くのしかかる可能性があります。メリットだけでなく、デメリットもきちんと把握した上で利用を検討しましょう。

安易な連帯保証人の設定は避ける

教育ローンの契約時には、保証人が必要になる場合もあります。保証人には、万が一契約者が返済できなくなった場合に代わりに返済義務を負う「連帯保証人」と、まずは契約者本人に請求し、それでも回収できない場合にのみ返済義務を負う「保証人」の2種類があります。

特に連帯保証人は、契約者とまったく同等の重い責任を負うことになるのが特徴です。親族などに依頼する場合、万が一のことがあれば大きな迷惑をかけてしまうリスクがあるので理解しておきましょう。

最近では、保証料を支払うことで金融機関が提携する保証会社を利用できるローンも多いので、安易に個人に連帯保証人を依頼することは避け、保証会社の利用も選択肢に入れることをおすすめします。

教育ローンの申し込みから融資までの流れ

ここでは、教育ローンを申し込む際の流れを4つのステップで紹介します。

- STEP1:情報収集と比較検討

- STEP2:金融機関へ申し込み

- STEP3:審査・契約手続き

- STEP4:融資実行

いざという時に慌てないように、融資実行までの流れを把握しておきましょう。

STEP1:情報収集と比較検討

まずは、教育ローンに関する情報収集を行います。国の教育ローンと民間の金融機関のローンが主な選択肢となるでしょう。

それぞれのウェブサイトやパンフレットで、金利、融資限度額、返済期間、保証の条件などを詳しく確認してください。

いくつかの金融機関の返済シミュレーションを利用し、毎月の返済額や総返済額を比較検討しておくと、より具体的な資金計画を立てやすくなります。

STEP2:金融機関へ申し込み

利用したい教育ローンが決まったら、金融機関へ申し込み手続きを行います。最近では、インターネットで24時間いつでも申し込みができる金融機関が増えており、来店不要で手続きを進められる場合も多いです。

申し込みの際には、運転免許証などの本人確認書類、源泉徴収票などの収入証明書類、そして合格通知書や在学証明書、授業料納付書といった学校関係の書類が必要です。必要書類は事前に確認し、漏れなく準備しておきましょう。

STEP3:審査・契約手続き

申し込みが完了すると、金融機関による審査がおこなわれます。審査では、申込者の年収や勤務状況、信用情報などが確認され、融資が可能かどうか、また融資限度額がいくらになるかが決定されます。

審査にかかる時間は金融機関によって異なりますが、数日から1週間程度が一般的です。審査に通過すると、正式な契約手続きに進みます。契約内容を十分に確認し、署名・捺印をおこないます。この手続きも、ウェブサイト上で完結できる場合があります。

STEP4:融資実行

契約手続きが完了すると、指定した日時に、指定の口座へ融資金が振り込まれます。これを融資実行といいます。融資金は、申込者(保護者)の口座に振り込まれた後、大学へ授業料などを納付するのが一般的です。

金融機関によっては、申込者の口座を経由せず、直接大学の口座へ振り込んでくれるサービスもあります。申し込みから融資実行までには、ある程度の時間がかかるため、学費の納付期限に間に合うよう、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めるようにしてください。

教育ローンを組む前に保護者が考えるべきリスク

契約に踏み切る前に、冷静に考えておくべきリスクについて解説します。融資額が大きい医学部の教育ローンは、契約者である保護者にとって大きなリスクになり得るため、契約には慎重な判断が必要です。

合格の不確実性というリスク

医学部受験は非常に競争が激しく、誰もが合格できるわけではありません。教育ローンの申し込みは合格発表後に行うのが一般的ですが、資金計画は受験勉強と並行して進めておく必要があります。

もし、多額のローンを組む前提で計画を立てていたにもかかわらず、お子さんが医学部に合格できなかった場合、その後の教育方針やライフプランを大きく見直さなければならない可能性があることを理解しておきましょう。

この不確実性を念頭に置き、医学部以外の進路に進んだ場合のシミュレーションもしておくことが、リスク管理の観点から欠かせません。

多浪や留年のリスク

医学部は6年制ですが、必ずしも全員が6年間でストレートに卒業し、医師国家試験に合格できるとは限りません。浪人して入学が1年遅れたり、在学中に進級できず留年したりすると、余分に学費や生活費が必要です。

また、卒業できても医師国家試験に合格できなければ、さらに予備校費用などがかかる可能性もあります。当初の計画よりも返済開始時期が遅れ、総支払額が増えるというリスクも考慮しておくべきでしょう。

借入額を決定する際には、こうした不測の事態も想定し、ある程度余裕を持った資金計画を立てることが重要です。

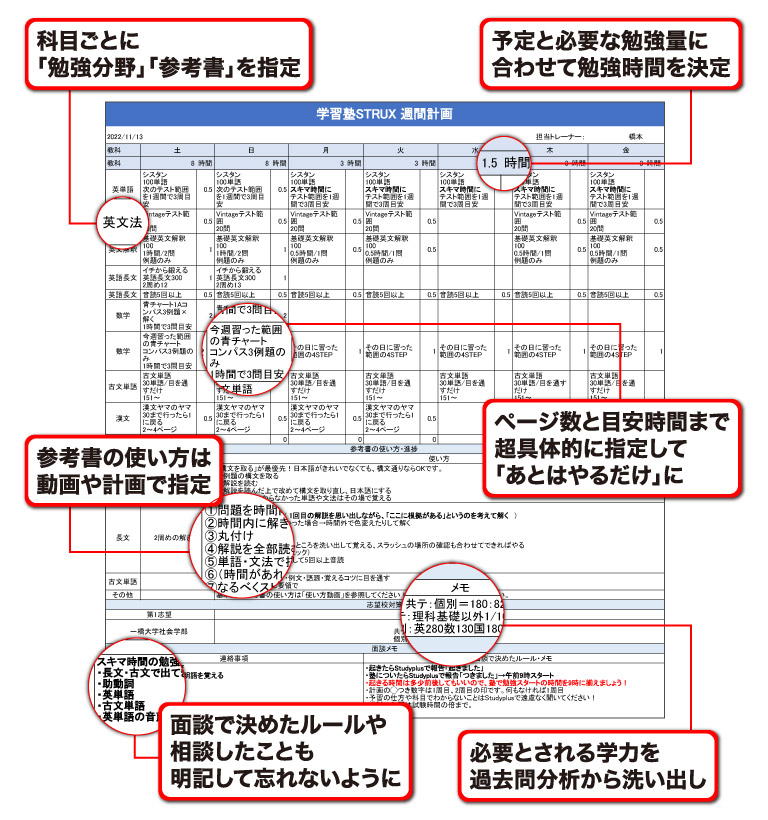

教育ローンの費用対効果を最大化するための学習塾選び

高額な教育ローンの費用対効果を最大化するためには、学習塾選びが非常に重要です。医学部受験に挑戦する際は、単に授業を提供するだけでなく、学習計画の立案から日々の進捗管理までを徹底的にサポートしてくれる「学習管理型」の塾をおすすめします。

学習管理型の塾は、生徒一人ひとりの学習状況を細かく把握し、最適な学習ルートを提示してくれるため、効率的な勉強が可能です。学習管理型の塾で自学自習の質を高めることが、教育ローンの費用対効果を最大化するポイントと言えるでしょう。

学習管理型の塾に興味のある方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

医学部進学という大きな夢を経済的な理由で諦める必要はありません。教育ローンは、その夢を実現するための有効な手段の一つです。

しかし、そのためには奨学金との違いを正しく理解し、国のローンと民間のローンを適切に比較検討した上で、ご家庭の状況に最適な借入先を選ぶ必要があります。

また、合格という結果なくして、高額な教育ローンへの「投資」は報われません。だからこそ、その費用対効果を最大化する「効率的な学習」が鍵となります。

記事の結びでご紹介した「学習管理型」の指導こそ、私たち学習塾STRUXが最も得意とすることです。

STRUXは、生徒一人ひとりにパーソナルトレーナーが付き、志望校合格から逆算して、毎日の勉強内容を「何を」「何時間」「何ページ」まで具体的に指定します。プロのスポーツ選手が専属トレーナーの指導のもと練習に集中するように、受験生は「あとは言われたとおりに勉強するだけ」の状態になれるのです。

調べ物に時間を費やしたり、間違った勉強法で遠回りしたりする無駄な時間を徹底的に排除。最短距離で合格を目指す「学習コーチング」を通じて、自学自習の質を最大限に高めます。

医学部医学科の合格体験記もご覧ください。

医学部合格という、あなたにとって最大の投資効果を得るために、STRUXの緻密な戦略とサポートを体験してみませんか。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。