*紹介している教材にはプロモーションを含みます

「まだ高1だし、大学受験なんて先の話…」と、受験勉強を先延ばしにしていませんか?

そう思いながらも心のどこかで「そろそろ何か始めないとマズいかも」と感じているかもしれません。

実は高1の過ごし方こそが、高3の受験本番での結果を大きく左右する最も大きな分かれ道です。しっかりと計画を立て、大学合格に向けて勉強を進めましょう。

本記事では、高1で行うべき勉強内容や科目別の具体的な勉強方法などを解説します。

高1から受験勉強を始めなければならない3つの理由

高1から受験勉強を始めた方がよい理由は、主に以下の3つです。

- ライバルよりも時間や気持ちに余裕ができる

- 推薦入試も視野に入り、大学の選択肢が広がる

- 一生モノの「学習習慣」が身につく

それぞれ詳しくみていきましょう。

ライバルよりも時間や気持ちに余裕ができる

高1で受験勉強を始めている人は実際の所、そんなに多くはありません。

だからこそ「周りの人も受験勉強を始めていないから…」と考えるのではなく、ライバルが動き出す前から勉強を進めるのが大事です。

高1から受験勉強を始めれば、基礎を固める十分な時間があり、応用問題にじっくり取り組める「時間的アドバンテージ」や、周りが焦り始める時期に落ち着いていられる「精神的アドバンテージ」が得られます。

推薦入試も視野に入り、大学の選択肢が広がる

高1から受験勉強を始めると「総合型選抜」や「学校推薦型選抜」などの推薦入試が受けやすくなります。

これらの推薦入試は、高1からの評定平均が重要になるため、早期から受験勉強を始めている人の方が有利になるからです

推薦入試を検討している人は、高1のうちから頑張っておくと、受験できる可能性が上がります。

一生モノの「学習習慣」が身につく

高3になってから急に長時間勉強しようとしても、勉強する習慣が身についていないため、苦痛に感じるでしょう。

しかし、高1という心身ともに余裕のある時期から、毎日机に向かうことを続ければ、勉強が「当たり前の習慣」になります。

この「学習習慣」は、受験期の最も苦しい時期には、自分を支えてくれる最強の武器だと感じるでしょう。

高1でこの武器を手に入れられれば、受験勉強を無理なく、かつ効率的に進めることが可能です。

自宅での学習習慣は、大学受験だけでなく、大学での学習や社会に出てからの作業など、さまざまな場面で役立ちます。

【要注意】高1の受験勉強でやりがちな失敗パターン5選

高1で受験勉強を始める際に、失敗するパターンは、以下の5つです。

- 計画を立てず、気分で勉強してしまう

- いきなり難しい参考書に手を出し、挫折する

- 部活を言い訳に、勉強を後回しにする

- 苦手科目を「まだ高1だから」と放置する

- 定期テストの勉強しかしない

それぞれ詳しくみていきましょう。

計画を立てず、気分で勉強してしまう

受験勉強には、学習計画が必須です。3年の受験期に合格できるだけの学力がつくように、スケジュールを考えてから勉強しましょう。

計画を立てずに「今日は数学の気分だから3時間やったけど、昨日はやる気が出なくてゼロ」といったことを繰り返していると、知識は定着しません。合格を勝ち取るには、毎日コツコツと勉強する必要があります。

「合格というゴール」を目指す学習計画を立てて、受験勉強を進めましょう。

いきなり難しい参考書に手を出し、挫折する

受験勉強を始めてすぐに難しい参考書に手を出していては、問題が解けるわけがありません。

どの教科にしても、最初は基礎を固めるところから始める必要があります。

いきなり難しい参考書を始めると、問題が解けないからやる気をなくして、受験勉強をやめてしまうこともあるでしょう。

高1なら受験までには時間があります。受験レベルの難しい問題は、受験期までに解けるようになっていればいいと考えて、はじめは基礎固めに注力してください。

部活を言い訳に、勉強を後回しにする

「部活があって疲れているから…」と、勉強を後回しにする人も多いでしょう。

当然ながら、部活だけをしていても学力はつきません。

部活が忙しくても、コツコツと毎日勉強をしてください。

部活で疲れていることを考慮して、学習計画を立てておくとよいでしょう。部活がない日には、勉強時間を多めにとるなどの工夫をしてください。

苦手科目を「まだ高1だから」と放置する

「苦手科目は、受験期に一気に勉強しよう」と考えていては、ずっと苦手なままになってしまいます。

受験期になると、苦手科目を克服している余裕はないことがほとんどです。高1の余裕があるうちに、苦手な科目の勉強を重点的にしておくのをおすすめします。

定期テストの勉強しかしない

定期テストの勉強だけでなく、受験勉強を進めましょう。

受験勉強は受験に向けた勉強であり、授業の内容を復習する定期テスト対策とは異なります。定期テストは受験と比べると、基本的に簡単な内容しか出題されないので、テストの点だけを取るのであれば、「基本だけ」を勉強していればいいことになってしまうんです。

ただし、定期テストの勉強を疎かにしていいわけではありません。習ったことの振り返りを定期テストのたびに行うと、受験期に基礎の復習をする手間が少なくなります。

定期テストの勉強も行いつつ、受験勉強も進めましょう。

高1の大学受験勉強の重要ポイントとは?

高1から大学受験勉強を始める場合の重要ポイントは、主に以下の3点です。

- はじめに行きたい大学・学部を考えてみる

- 自分の現在地を知るために中学・高校の内容をチェックする

- 英語と数学の勉強を優先させる

ここから詳しく解説します。「何から始めればいいかわからない」という人は、ぜひ参考にしてください。

はじめに行きたい大学・学部を考えてみる

行きたい大学や学部を決めておくと、目標が明確になってやる気が出ます。

- オープンキャンパスのサイトを見てみる

- 好きなことを学べる学部を探してみる

このような行動をとって、興味のある大学について詳しく調べる時間を早めにとってください。

また、今の偏差値で志望校を選ぶのはやめましょう。これから受験までの長い期間勉強をして、学力をつけていきます。

偏差値を伸ばして、行きたい大学を目指すようにしましょう。

自分の現在地を知るために中学・高校の内容をチェックする

自分のレベルに合った正しい内容を勉強するためには、中学校の教科書や、高校の定期テストの結果を見直して、現在の学力を把握しておく必要があります。

また、予備校で開催されている模試を活用すると、より現在の学力がわかるでしょう。直近で模試が開催されていないか確認してみてください。

現状がわかると、合格に向けた学習計画を立てやすくなります。より合格率を高められるよう、早めに現在の学力を把握しておいてください。

英語と数学の勉強を優先させる

受験では、特に英語と数学の勉強が重要です。この2教科は、積み上げ式の科目であるため、対策が遅れるほど取り返すのが難しくなります。

さらに、ほとんどの大学受験で必要な科目なので対策は必須です。

コツコツと積み上げた人ほど、得点できる科目です。高1のうちから勉強を始めると、大きな武器となるでしょう。

学習計画の立て方や勉強の進め方を解説

学力は「勉強時間」ではなく「勉強時間×学習の質(計画性)」で決まります。

勉強時間が長くても、学習計画が甘いと、学力が伸びにくいのです。

ここでは、学習計画の立て方や計画に沿って勉強を進める方法を解説します。

学習計画がなければ、受験勉強に失敗する理由

学習計画を作らなければ「今日は英語、明日は数学」と、気分で勉強内容が変わり、知識が偏ったり定着しなかったりする原因になります。

必ず学習計画を立て、効率的に得点力を伸ばせる勉強方法で進めましょう。受験勉強は、やみくもに時間をかければ成果が出るものではありません。

また、部活や学校行事などで忙しい高校生にとって、限られた時間を有効活用するには、計画が不可欠です。

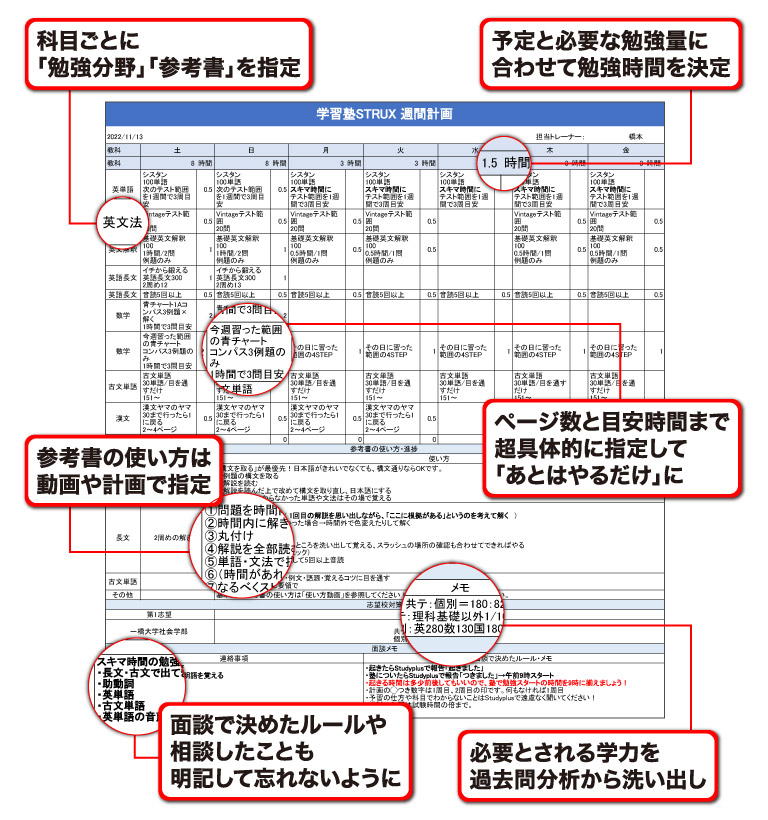

プロが実践する4ステップ計画術

学習計画の立て方は、以下の4つのステップで進めましょう。

- ステップ1.年間計画:ゴールから逆算して大まかな流れを掴む

- ステップ2.月間計画:科目ごとの目標と使用する参考書を決める

- ステップ3.週間計画:「やることリスト」で日々のタスクを明確に

- ステップ4.毎日の振り返り:PDCAサイクルで計画を修正・改善する

学習塾STRUXで計画作成をする際に使っているメソッドを、独学者向けに修正したものがこちらとなります。ぜひ、学習計画を立てる際に参考にしてください。

1.年間計画:ゴールから逆算して大まかな流れを掴む

まずは、年間計画を立てましょう。志望校を決め、高3の受験期に合格するために、1年間に進めておくべき学習計画を検討します。

高1終了時・高2終了時・入試本番の3つの時点でのゴールをイメージしましょう。

2.月間計画:科目ごとの目標と使用する参考書を決める

年間計画をもとに、月別の計画を立てましょう。月間計画では、科目ごとの目標や使用する参考書を決めておいてください。

「今月はシステム英単語の1〜5章を完璧にする」「数学1Aの青チャートの例題を1周する」など、具体的な内容を決める必要があります。

3.週間計画:「やることリスト」で日々のタスクを明確に

月間計画をさらに細分化して、週間計画を立てましょう。

月曜は数学、火曜は英語…といった1日ごとの計画を立てるのではありません。「今週やるべきことリスト」を書き出してください。

部活などの予定を考慮しながら、計画を立てましょう。

4.毎日の振り返り:PDCAサイクルで計画を修正・改善する

「できたこと」「できなかったこと」「明日はどう改善するか」を寝る前に5分でいいので書き出す習慣をつけましょう。

ここまでで、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)という学習計画が完成します。

PDCAとは「計画→実行→チェック→改善」の流れで行われる計画の改善方法です。

学習計画を立て、毎日実行し、寝る前にチェックして改善方法を模索するという形で、PDCAサイクルが回されます。

この流れを実行すると、より合格可能性の高い計画を立てられます。

計画倒れを防ぐ3つのコツ

計画を立てたら、その通りに勉強を進めなければ意味がありません。計画通りに勉強をするには、以下の3つをおさえて進めましょう。

- 完璧を目指さない

- まずは1日30分から

- できたら自分を褒める

完璧を目指すと、一回でも予定通りにいかなかったことがあれば、計画を諦めてしまう恐れがあります。

つい寝てしまったり病気にかかったりして、一日計画通りにいかないことがあっても、その後、できる範囲で計画通りに勉強をすればOKです。

計画からずれてしまった後は、休みの日などに、適宜計画の見直しをして、学習計画通りのペースに戻すことも無理のない範囲でチャレンジしてください。

いきなり長時間の勉強する計画を立てていては、長く続かない可能性が高くなります。まずは1日30分の勉強から始めてください。1日30分であれば、勉強習慣が身についていない人でも勉強が続けられるでしょう。

計画通りに実行できたら、自分を褒めてあげてください。納得のいく勉強ができたら、満足してよく眠れますよ。

高1でこれだけはおさえたい!重要な数学と英語の勉強法

数学と英語は、積み上げ式の科目であるため、早い段階で勉強を始めるほど有利になります。高1から勉強しておくと、数学と英語が大きな武器となるでしょう。

ここから、数学と英語の勉強法の詳細を説明します。

数学:答えの丸暗記はNG!「なぜそうなるか」を理解する

高1での数学の勉強は、以下の2点をおさえて基本的な問題に取り組みましょう。

- 解答をすぐに見るのではなく、3分は自分の頭で考える

- なぜその公式を使うのか、人に説明できるようにする

高1の時間のあるうちは、自分の頭で考える時間も積極的に取りたい所。問題は丁寧に読み、自力で解けるかどうか考える時間を取りましょう。

ただし、考えすぎて進まないのはNGなので、3分程度考えて分からない問題は解説をちゃんと読んで、理解するようにしてください。

また「なぜその公式を使うのか」を意識して勉強してください。「公式を覚えているのは当たり前」です。覚えるのは、「なぜその公式を使うのか」「どのタイミングでその公式を使うのか」です。

英語:まずは英単語と英文法!

英語は、英単語と英文法の理解・暗記を進めましょう。学校で使っている英単語帳や英文法の参考書があればそちらを使って勉強をしてください。

学校で使っている単語帳や参考書がない場合、自分で購入しましょう。学校の教材は答えがない場合も多く、その場合は勉強効率が下がるので、自分で分かりやすい参考書を買うのがおすすめです。

部活をしている生徒が受験勉強をするコツ

部活で忙しい生徒は、必然的に勉強できる時間が少なくなってしまいます。そのなかで、どう勉強時間を確保していくかが重要です。

部活から帰ってきたら、1日30分でもよいので、毎日勉強をしてください。学力アップにつながるだけでなく、毎日勉強をする習慣が身につきます。

勉強習慣は高3になってからも必要なので、高1のうちから身につけると大きな武器になります。

また「通学の電車で昨日の復習の小テストをする」「友達を待っている5分で英単語を10個見る」など、スキマ時間も活用して勉強するのがおすすめです。

机に向かって勉強をするよりも、頭に残りやすい場合すらあります。

【保護者の方へ】お子様の挑戦を応援する方法

保護者の皆さんはお子さんに「勉強しなさい」と、声掛けをするのはやめましょう。なるべく、お子さんに寄り添った言葉をかけてあげてください。

たとえば、以下のような声掛けがおすすめです。

- 「何か手伝えることはある?」

- 「計画は順調?」

また、結果ではなく、努力の過程を褒めてあげてください。

成績が思うように伸びなくても、子どもが努力していたのなら「努力していたんだから結果はついてくるよ」といった声掛けをしてあげましょう。子どもの自己肯定感を育むサポートにつながります。

とはいえ、学習計画の管理や進路相談はご家庭だけでは難しいものです。常にお子さんの勉強を把握するのは、多くの時間を要します。

子どもの勉強の細かいサポートは、学習塾などの外部の専門家に頼るのも1つの手です。

高1から受験勉強を始めると未来が変わる

高1から受験勉強を始めると、基礎固めに十分な時間がとれ、学習習慣も無理なく身につきます。

ライバルよりも時間や気持ちに余裕ができるため、なるべく早めに受験勉強を開始しましょう。

また、推薦入試も視野に入れることができることも、高1から受験勉強を始めるメリットです。

志望校を決め、合格に向けた勉強計画を立てて、英語と数学を中心にコツコツ積み上げていくことが必要です。

高1からコツコツと勉強したいけど、「何から始めていいか分からない」「調べたり、自分で計画立てたりするのが自信ない」「計画的に勉強するのが苦手」といった方は学習塾STRUXの利用もご検討ください!

学習塾STRUXでは、毎日の勉強計画を作成し、受験生の「何をやればいいかわからない」という状態を解決しています。

週1回の面談の中で、自習の参考書や学校授業の進捗を確認し、週間計画を作成し、生徒さんは、その通りに勉強すればいいだけです。

部活や学校行事で忙しい高1生こそ、早めに受験勉強をスタートして、コツコツと勉強を始めませんか?高1から勉強すれば、高3になるころには、かなり楽に受験勉強が進められる状態になっているはずです!

興味があれば、無料体験にぜひお越しください!

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。