*紹介している教材にはプロモーションを含みます

高校古文の敬語の覚え方のコツと読解につながる勉強法とは?【尊敬語・謙譲語・丁寧語】

古文の勉強でも悩む生徒が多い分野といえば敬語です。

「敬語がたくさんありすぎて覚えられない」「敬意の対象が誰なのかよくわからない」などの悩みを抱えている生徒は多く見られます。

今回の記事では、敬語の種類や覚え方のコツ、古文の読解問題がすらすら解けるようになる勉強法について解説します。

古文の敬語を覚えた方がよい理由

古文の敬語を覚えるのが大事な理由は、覚えると主語を判断できるようになるからです。

古文の文章を正しく読むためには、主語を正しく見極める必要があります。

古文は、主語が省略される傾向にあり「誰が誰に行った動作なのか」がわかりにくい文章です。古文が苦手になってしまう原因の多くは、主語がわかりにくく誰が何をしているか見えにくいことにあります。

敬語を覚えると、「尊敬語が使われているから目上の人が主語」「天皇にしか使われない敬語だから主語は帝」といったように、敬語を手がかりに正確に主語の見極めができるようになります。

古文の敬語にはどんな種類がある?

最初に、古文の敬語にはどんな種類があるのか見ていきましょう。

古文の敬語には、

- 尊敬語:動作主(動作をする人)への敬意を表す敬語。例)おわす、のたまふ など

- 謙譲語:動作を受ける人への敬意を表す敬語。例)たまはる、奉る など

- 丁寧語:読み手や聞き手への敬意を表す敬語。例)侍る、候ふ

の3つがあります。

また、使われている敬語の種類によって登場人物の関係性がわかります。

- 尊敬語:「書き手(話し手)→動作をする人」に敬意を表す

- 謙譲語:「書き手(話し手)→動作の対象の人」に敬意を表す

このように「AからBへの敬意」といった敬意の関係性を「敬意の方向」と呼びます。

例えば、

尊敬語の「のたまふ」

例)「源氏が惟光にのたまふ」(訳:光源氏が惟光におっしゃる)

例文の「のたまふ」は、「のたまふ」という動作をした光源氏(動作主=この場合は主語)に敬意が払われています。

謙譲語の「申す」

例)「惟光が源氏に申す」(訳:惟光が源氏に申し上げる)

ここで使われている「申す」は、惟光の「申す」という動作の受け手である光源氏に敬意が払われています。主語である惟光ではなく、惟光が話しかけている相手(動作の受け手)である光源氏への敬意ということです。

ここで注意して欲しいことは、会話文の場合、話している登場人物同士での敬意の矢印になるということ。

一方で、地の文では、尊敬語と謙譲語は、物語の書き手(筆者)から登場人物に敬意が向けられるルールがあります。

丁寧語は、「読み手(読者)」もしくは「聞き手」に敬意が払われます。

例えば、

丁寧語の「申す」

例)「北山になむ、なにがし寺といふところに、かしこき行なひ人はべる。」(源氏物語・若紫)

(訳:北山にある、何とかいう寺というところに、優秀な人がおります。)

例文は、会話文であるため、「はべる」はこのセリフを言った「話し手」から、この発言の相手である「聞き手」に敬意が払われています。

丁寧語の「候ふ」

例)いどめでたく候ふ。

(訳:大変立派にございます。)

この「候ふ」は地の文であるため「筆者」からこの文を読んでいる「読者」に対して敬意が払われています。

このように、敬語には尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類があり、敬語の種類によって敬意が払われる対象が異なるため注意が必要です。

敬語から主語を正確に見極めるには、

- その敬語は3種類のうちのどれなのか?(暗記した知識から思い出す)

- 誰から誰への敬意なのか?(登場人物の中から読み解く)

ということを読み解かなければなりません。

古文敬語の覚え方

敬語の勉強は、以下の手順で進めるとスムーズです。

- よく使われる動詞の敬語を全て覚える

- 古文を読み「誰から誰への敬意か」を読み解く練習をする

ここでは、まず1つ目の「敬語を覚える」コツから紹介します。

次の3つを意識して敬語を覚えていくのがポイントです。

- 単語帳や一覧表を見ながらテストする

- 「多義語の敬語」を覚える

- 文章読解をくり返して慣れる

それぞれ解説していきます。

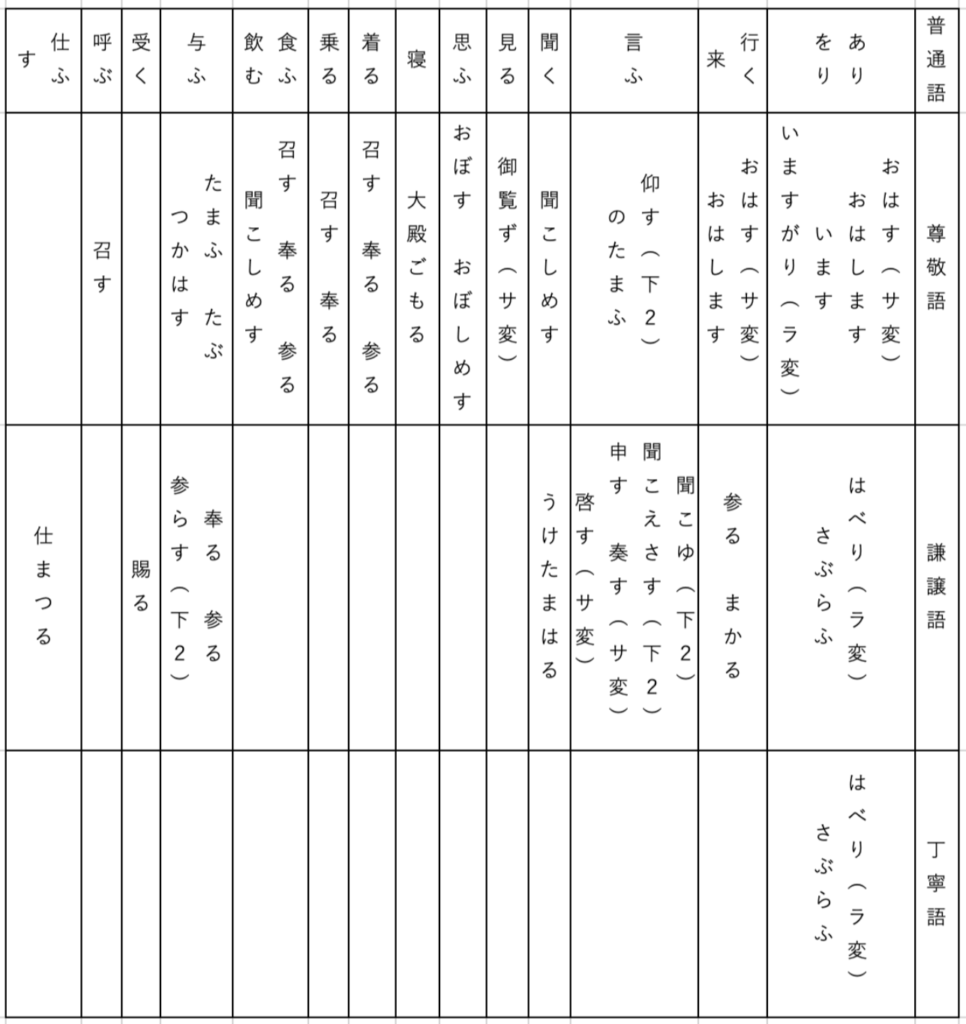

一覧表や単語帳を見ながらテストする

敬語を覚えるときは、基本的に敬語にする前の動詞と結びつけて覚えることが大切なポイントです。

単語帳や文法書で以下のような表が掲載されているのを目にしている生徒も多いかもしれません。

表を見ながら、「おはす→あり・をりの尊敬語」「のたまう→言ふの尊敬語」のように、敬語にする前の動詞と結びつけて覚えていきます。

中には「のたまふ→おっしゃる」のように現代語と混同して覚えてしまう生徒もいるでしょう。また、古文の敬語と現代語の敬語では異なる部分もあるため、覚えにくいと感じてしまう生徒も多いかもしれません。

古文の敬語を覚えるときは、現代語の敬語と切り離して覚えるのがポイントです。

また、敬語を覚えるときは必ずテストをしながら覚えましょう。単語帳や表を赤シートで隠すなど何度も繰り返しテストをしてまずは暗記してしまいます。

「多義語の敬語」を覚える

敬語によっては、同じ単語でも異なる意味を表すものがいくつかあります。

おもな異なる意味を持つ敬語は、以下の通りです。

- たまふ:「与ふ」の尊敬語/尊敬の補助動詞/謙譲の補助動詞

- はべり:「あり・をり・仕ふ」の謙譲語/「あり・をり」の丁寧語/丁寧の補助動詞

- たてまつる:「食ふ・着る」などの尊敬語/「与ふ」などの謙譲語/謙譲の補助動詞

- まゐる:「食ふ」などの尊敬語/「行く」などの謙譲語

「補助動詞」とは、動詞について敬意を表します。

例えば、「並びたまふ」「誘はれたてまつる」のように動詞に付け加えると、「並ぶ」「誘ふ」にそれぞれ尊敬・謙譲の意味が加わります。

補助動詞の意味の見分け方は、文脈で見極める以外に方法はありません。

例外的に「たまふ」については、

- 尊敬語→四段活用

- 謙譲語→下二段活用

という見分ける方法があります。

まずは、異なる意味を持っている敬語があることを知るだけでも、古文の文章読解は理解しやすくなります。意識して覚えるようにしましょう。

古文の文章問題をたくさん解く

よく使われる敬語や複数の意味がある敬語を覚えられたら、あとは読みながら判断する練習を積み重ねていきます。

入試本番は時間をかけて敬語を判別していると、問題を解き終えられなくなる恐れがあります。

「敬意の方向」を判別する練習と合わせて、文章中で敬語を見極める練習を重ねて、時間をかけずにスムーズに読み解けるようにしていきましょう。

敬語の種類や敬意の方向を判断する方法

実際の文章では、発言している人物から敬意の方向を特定することや、使われている敬語をもとに「発言をしている人物」を特定しないと文章問題を読み解くことはできません。

敬意の方向をはっきりさせるためのポイントは次の3つです。

- 敬語の種類を正確に判断する

- 頻出の役職や身分から判断する

- 誰から誰への敬語か文脈から読み取る

一つずつ解説していきましょう。

敬語の種類を正確に見極める

古文の文章問題では、敬語の種類を正確に見極めることが求められます。

文章中の敬語が「どの種類の敬語なのか?」を判別することで、発言者や動作の対象者がわかります。

敬語の種類を覚えるだけでなく、

- 「奉る」のような尊敬語にも謙譲語にもなる敬語

- 「奏す」、「啓す」など特定の人物に使われる敬語(「奏す」は天皇、上皇だけに使われ る謙譲語、「啓す」は皇后、皇太子だけに使われる謙譲語)

など特殊な敬語にも注意しなければなりません。

頻出の役職や身分から判断する

敬語は「身分の高い人」を立てる言葉です。古文で登場する役職や身分について知らないと見極めることは難しいです。

役職や身分については注がついている文章問題も多いです。しかし、注がついていない文章があったり、ついていても役職による位の高さや登場人物や筆者との関係までは書かれていない事がほとんどです。

天皇だけでなく、天皇に仕える方の役職にはどんなものがあるのか、皇后はどういう立ち位置なのかといった内容まで把握しておくと文章問題が解きやすくなります。

古文の文章問題によく出てくるのは以下の役職です。

- 帝

- 女御

- 大臣

こうした身分は、文章中で出てきたらその都度調べて、知識をストックしておくのがポイントです。

誰から誰への敬語か文脈から読み取る

敬語の種類、役職や身分を覚えたら、実際に敬意の対象が誰に向いているのかを判断する練習をしましょう。

敬意の対象を判断するための基本的な考え方は以下の通りです。

- 敬語が「地の文」にある→「筆者から」誰かへの敬意

- 敬語が「会話文」にある→「会話の話し手から」誰かへの敬意

この考え方をベースにしながら、敬語の種類に合わせて敬意の方向を探していきます。

特別な敬語ならすぐ判断できますが、文脈を理解してないと判断できないケースも多く見られます。

以下の例文を見てみましょう。

「消息たびたび聞こえて、迎えに奉れ給へど、見返りだになし。」

(源氏物語 夕霧の巻)

上記の文章の現代語訳は以下です。

「手紙をたびたび差し上げて、迎えに参上させなさるが、お返事さえない」

この現代語訳では、主語と目的語がなく「誰が」「誰に」に向けて手紙を差し上げたり、迎えに参上させているかがわかりません。

この古文の主語と目的語をはっきりさせるためには、物語の流れを理解していないとわかりません。この例文が記載されている物語の内容は、大将殿(夫)が別の女性に心を移したことに衝撃を受けた、三条殿(妻)が子供たちを連れて、実家に帰るというものです。

このように、物語のストーリー=文脈を理解しないと主語や目的語がわかりません。

では、文脈はどうやって理解すればよいのでしょうか?

必要なステップは以下の2つです。

- 古典単語・古典文法知識(敬語以外も含む)のインプット

- 読解問題の演習

知識のインプットも大切ですが、読解問題を解かなければ「文脈の把握」には慣れることができません。大前提の知識を入れたら読解の問題をたくさん解きましょう。

知識のインプットにおすすめの記事はこちら!

読解練習はこの記事で確認!

古文の敬語を覚えるのにオススメの参考書

敬語の正確な意味を理解し、文章を読んで敬意の方向を捉えられるようにするには、適切な参考書を使う必要があります。

ここでは、実際にSTRUXでも使われている敬語の知識をインプットするのにオススメの参考書を紹介します。

敬語を覚えるための参考書:『古文ヤマのヤマ』

古文の敬語専用の問題集ではないですが、文法書を除いたインプット教材の中では一番敬語について詳しく書かれている問題集です。

問題も各章についていて敬語の見極めや敬意の方向、絶対敬語や二重敬語などの特殊なものまでこの1冊で整理することができます。

具体的な使い方としては、1日1章から2章を1ヶ月ほど続けて、短い期間でインプットしてしまうのがおすすめです。

読解で敬語を活用するための問題集:『古文上達 基礎編』

こちらも敬語専用の参考書ではなく、文法の各範囲を読解の中で復習できる参考書になっています。

全部で45問掲載されているため、そのうち敬語についても5問の文章が扱われています。

敬語の種類の見極めや敬意の方向の確認、主語の識別まで練習できます。文法の学習が一通り終わって、読解に移るときの最初の参考書としてぜひ活用してほしい1冊です。

この参考書を使うときも、解説を読んで当時の古文常識や役職・身分について確認することを必ず行ってください。

まとめ

今回はSTRUXでも実際に教えている「敬語の読解問題ができるようになる勉強法」を紹介しました。

ポイントは次の通りです。

- 敬語を覚える

- 敬意の方向を捉えて主語を読み解く練習を重ねる

敬語は古文の中でも重要な文法事項のひとつです。まずは敬語の種類をしっかり覚えて、敬意の方向を捉えられるように根気強く勉強していきましょう。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。