*紹介している教材にはプロモーションを含みます

古文の勉強の中で一番難しいのが読解です。「単語を覚えても古文が読めない…」「どうしたら読解力をつくんだろう?」など悩んでいる受験生は多いでしょう。

今回は、古文の読解が難しいと感じている受験生に向けて、古文読解の勉強法を紹介します。この記事を読めば、たった1ヶ月ですらすらと古文を読解できるようになるでしょう。

古文を正しく読解するための2つのコツ

古文の読解においては、文章の意味を正確に読み取る力が必要です。

「正確」に読解するには、以下の2点を意識して勉強することが大切です。

- 単語や文法といった基礎事項を完璧に覚える

- 何度も繰り返し読んで慣れる

集中して勉強すれば、①を2週間、②を2週間の合計1ヵ月の勉強でも、古文の読解力はかなり身につきます。

正しく勉強すれば最短で力がつきますので、これから紹介する勉強法を取り入れてみてください。

古典で使われる「単語」と「文法」を完璧に覚える

基礎知識の暗記はどの科目でも大切です。読解の勉強前に「単語」「文法」の暗記は、必ずおさえておきましょう。

古文の問題を解くには、古文独自の単語や文法ルールに従って読み進めていく必要があります。そのため、単語や文法をきちんと理解できていないと正確に読解することは難しいです。

しかし、日本語で書かれているため、文法をあまり気にしなくても読むことが出来てしまいます。読めるからと言ってさらっと読んでいるだけだと、いざ問題を解こうと思っても意味がわからずに試験が終わってしまっては意味がありません。

単語や文法をしっかり身につけて正確に読解できるようにしましょう。そして「覚えた単語や文法をフルに活用して読むんだ」という意識を持って問題に臨みましょう。

「古典単語勉強法」「古典文法勉強法」の詳しい勉強法についてはそれぞれ以下の記事で確認してみてください。

「古典単語」の勉強法を解説した記事と動画はこちら!

「古典文法」の勉強法を解説した記事と動画はこちら!

古典読解に慣れるように何度も繰り返し読む

古文を正しく読解するためには、古典の文章に「慣れる」ことがポイントです。

先ほど、古文の単語や文法を勉強して活用する意識を持つように伝えました。

しかし、古文を読んでいても、「身につけた知識をうまく活用できない」「古文の意味を理解できない」という人も少なくありません。

このような状況になってしまう原因は、問題を解く量が足りていないからです。いくら基礎項目を覚えたところで、実際に文章問題をたくさん解いていないと、試験で正確に読解するのは難しいです。

古文では「宮中」や「戦」など特殊な場面があったり、「男女で和歌を送り合う」といった現代にはない習慣があったりします。様々な文章にふれて、ある程度、古典のストーリーを知らないと「文字を追っているだけで意味がわからない」ということになりがちです。

古文を正確に読解できるようになる勉強法

ここでは、正確に古文を読めるようになるための勉強法を具体的に紹介します。

以下の手順で勉強すれば、最短1ヶ月で古文の文章を、早く正確に読めるようになるでしょう。

- Step1古文読解の問題集を選ぶ

- Step2問題に書き込みながら解く

- Step3解説を丁寧に確認する

- Step4現代語訳を見て自分の訳と照らし合わせる

- Step5古文を音読する

Step.1 古文読解の問題集を選ぶ

今回は、『マドンナ入試解法』を使用して勉強を進めていきます。

手元になければ『日栄社 発展30日完成 中級』を使ってもよいでしょう。

基本的には学校で渡されている問題集でも問題ありません。学校の教材を使う場合は、現代語訳と品詞分解が掲載されているものを利用すると、効率よく学習できます。

Step.2 問題に書き込みながら解く

問題集を選んだら、早速解き始めましょう。

普通に解く際には、一点だけ注意事項があります。それは、「必ず問題をコピーしておく」ことです。

問題をコピーしておくと、音読や読み直しなどの復習の時に「書き込みがあるもの」と「書き込みがないもの」の2つを用意できます。

実際に問題を解く際には、コピーした問題に書き込みつつ解いていきましょう。時間的に余裕がある場合は、ノートやルーズリーフに現代語訳を書き起こしておくのも効果的です。

しっかり書き出して勉強すると、自分の間違えた部分の理解に役立ちます。

Step.3 解説を丁寧に確認する

問題を解き終えたら、答え合わせをして解説を丁寧に読んでいきます。

解説を確認する際は、設問が解けなかった理由を振り返って、問題に関係する文法や単語を復習することが重要です。単に文法や単語がわからなかったから解けなかったのか、それとも全体の流れがわからなかったのかなど原因を探りながら復習しましょう。

解説については、出典についてもチェックしておくのがオススメです。毎回出典に関する情報を少しずつインプットしておくことで、文学史単体を勉強する時間が省けます。

また、問題には記述問題もあるでしょう。ここでは、長文を読むのに慣れるのが目的なので、先生などに添削してもらう必要はありません。単語や助動詞の意味を間違えていなければ、多少文章がおかしくても〇にしてしまいましょう。

ただし、志望校の過去問については、先生から添削してもらうのがおすすめです。

もし、単純に知識を覚えてなくて間違えた場合には、復習して覚え直せば問題ありません。疑問点が解消するまで復習するのがポイントです。特に「助動詞・助詞・敬語」はしっかりと身につけるようにしましょう。

ここから原因別に復習の仕方についても解説していきます。

①単語を知らなかった場合

「単語の意味が思い浮かばなかった」「この単語は知らなかった」と思った場合はまず、単語帳を見てみます。

その際、解いている時にわからなかった単語が載っていた場合は、その単語にチェックを入れましょう。

分からなかった単語にチェックを入れておくと、次にその単語を勉強した時に、間違えた単語だと強く印象に残ります。単語帳には、受験で覚えるべき単語が載っているので完璧に覚えましょう。

一方で、解いている時にわからなかった単語が単語帳にない場合は、「こんな単語があるんだ」程度で大丈夫です。単語帳に載っていない場合はそこまで重要な単語ではありません。

単語帳に掲載されている単語を覚えていれば、入試で大差がつくことはないので、無理して覚えなくても心配いりません。

②文法を知らなかった場合

文法を知らなかった場合は、今まで勉強してきたテキストをもう一度見返して、覚え直しましょう。

Step.4 現代語訳を見て自分の訳と照らし合わせる

次に、現代語訳を見て自分なりに理解した内容と実際の内容が同じかどうか、確かめましょう。現代語訳と照らし合わせる作業は、古典の読解に慣れる上で一番重要なポイントです。

同時に以下もチェックしましょう。

- 適切に主語を把握できているか

- 単語や助動詞の意味を正しく把握できているか

正しい内容と自分自身で解釈した内容との差を確かめてください。

特に古文は、主語が省略される場合が多く、主語の読み間違いは決定的なミスにつながることがあるので注意が必要です。

Step.4でも、自分はなぜ間違えたのかを考えましょう。つまずいた原因を考えることで、step.5の音読に活かせます。

Step.5 古文を音読する

最後に音読を行うことで、わからなかった単語の覚え直しや文法の確認ができます。古文の文章に慣れる一番効果的な方法は音読です。

音読で意識するポイントは以下の2つです。

- 間違えてしまった原因を意識して音読する

- 同じ文章を繰り返し読む

・間違えてしまった原因を意識して音読する

・同じ文章を繰り返し読む

それぞれのポイントの解説をしていきましょう。

①間違えた原因を意識しながら音読する

Step.4で間違えてしまった原因を思い出しながら音読します。正しいストーリーと自分の間違った解釈の差を意識して修正しましょう。

②同じ文章を何度も読む

単語や文法を定着させるために、同じ文章を繰り返し読むことは大切です。実際の単語、文法の使用法に慣れるために同じ文章を音読します。

問題を読み終えた後に10回は音読するのがおススメです。

最初の5回は、実際に書き込みをした問題文を使って音読します。音読前に、解説を読んで間違っていたポイントを書き込んでもよいです。品詞分解など解説を書き込んだ問題から「どうやって品詞分解したらいいのか」「主語や敬語の把握」について正確に読めるようになりましょう。

残りの5回は、何も書き込みのない問題文を使って音読します。目的は「品詞分解など何も書かれていない文章を読めるようになること」です。

実際の入試問題には、品詞分解や訳などが書かれていません。まっさらな状態から文章を読み解かなければいけないので、その訓練をしましょう。

何も書いていない文章に対しても、「品詞分解が瞬時にできるか」「主語や敬語が理解できているか」を確認しながら音読することが大切です。

古文読解で役立つ4つのテクニック

ここでは、単語や文法を覚えて古文読解の練習もしたけど、なかなか成果があがらない人向けに役立つテクニックをお伝えします。

ポイントは以下の4つです。

- 文章の主語を見つける

- 敬語の知識を使う

- 注釈やリード文にもしっかり目を向けるす

- 古典常識を使う

文章の主語を見つける

古文読解で一番多い悩みは「主語がわかりにくいこと」です。主語が分かれば誰が言った言葉なのかを判断できます。

主語を判別する際は「助詞」に注目するのがポイントです。

例えば助詞の「て」の前後では、現代文と同じく主語は変わらないことがほとんどです。

(例)私は勉強し「て」、ご飯を食べ「て」、寝た

同じ助詞でも「を・に・が・ど・ば」は、その前後で主語が変わる場合が多いです。

(例)私が〜といへば、(Aさんは)笑へど、(Bさん)は笑はず

このように、助詞の前後で主語が変わりやすい助詞と変わりにくい助詞があります。絶対ではないものの、ここで紹介した2種類の助詞を覚えておくと、主語を見極めたいときに役立ちます。

また、文章の主語の部分に印をつける方法もオススメです。主語を丸などで囲むと、登場人物がどこで出てきたのかを把握できます。

書き込みがあると読み直してもすぐに主語がわかるでしょう。

とはいえ、古文では主語は省略される傾向にあるため印をつけられない場合もあります。

なぜ、古文では主語が省略されやすいのか解説していきます。

主語の省略のルール

主語省略のルールは大きく二つあります。

- 主語が一度出現しているのでその後は書かれていない

- 敬語など、文法知識を使って分別できるから書いていない

他にもありますが、入試ではこの2つの理由を把握していれば問題ありません。

①主語が一度出現しているのでその後は書かれていない

現代でも文章を書いている時に、何度も「自分は〜〜だ」のように主語を書くことはありません。

古文でも同じことが言えます。そのため、一度、主語に印をつけておくと「今はずっと同じ主語だ」というのがパッとわかります。

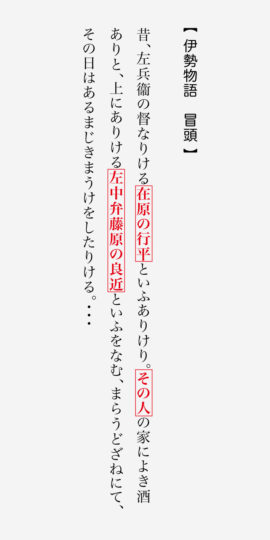

下の例を見てください。印をつけておくと主語がどこにあるのかが一目でわかります。

②文法知識を使って判別できるから書かれていない

主語を把握できなくて悩んでしまう原因のほとんどが②です。主語以外にも印をつけながら読むと主語を把握しやすくなります。

印をつけたほうがいいポイントは以下の3つです。

- 主語

- 話し言葉

- 敬語(尊敬語、謙譲語、丁寧語はそれぞれ別々に印をつける)

自分なりのルールを作って印をつけると文章を読む効率が格段に上がります。

敬語の知識を使う

もう1つは、敬語の知識を使う方法です。この方法を使えば主語の発見が楽に早く見つけられます。

敬語を使って主語を把握するために、特に重要なのが「誰から誰へ敬意を表すのか」という知識です。

・誰から

地の文:作者から

「」:「」を言った人から

・誰へ

尊敬語:動作主=主語(ガ・ハの上にある人物)

謙譲語:動作対象者=目的語(ヲ・ニ・ト・ヨリの上にある人物)

丁寧語:その話を聞いている人=読者

この知識を使えば、登場人物たちの関係性がすぐにわかります。

敬語は、発言者より立場が上の方に使われています。

また、天皇(上皇)に対しては二重に敬語が使われます。この敬語の使い方は天皇(上皇)のみであるため、二重で敬語が使われたら、すぐに誰に対して敬語が使われているかわかります。

また、敬語が使われることによって主語が省略されることもあります。昔の人が、主語が省略されても読むことができたのは、敬語の知識によって誰に話していたのかなど、登場人物同士の関係を把握できたからです。

敬語の知識を使って人物の関係をつかめるようにしましょう。

「敬語」の詳しい勉強の仕方はこちらを参照してください

注釈やリード文に目を向ける。

古文を読む際に注釈やリード文に気をつけて読むことも必要です。

注釈やリード文に目を向けると、本文の設定がわかるようになります。

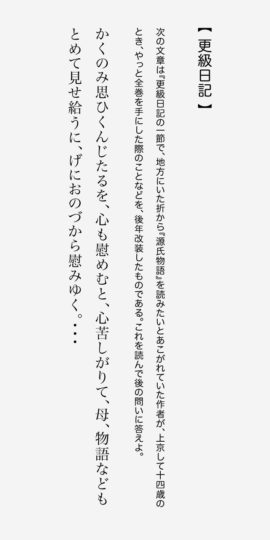

例として更級日記のリード文を見てみましょう。

リード文を読むと、作者が昔起こった出来事を後に回想した文章であることがわかります。

作品によっては、作者自身が作品の中に登場しないこともあります。「誰が書いたのか」は、登場人物によって話が全然違ってきたり、主語の省略もあったりします。

自分自身のことを書くときに、「私は」と主語をあまり入れないことが多いのは現代でも同じといえるかもしれません。

このように、リード文や注釈には、問題を解くヒントが隠されていることも多いため、読み飛ばさずに目を向けるようにしましょう。

古典常識を使う

最後に紹介するのは、古典常識を使って問題を解く方法です。

難関大学になればなるほど古典常識は必須になってきます。

しかし、読解の勉強を通して身につけてしまえば、古典常識を勉強し直す必要はありません。

どのように身につけるかは「古典 文学史」の記事を見て勉強してください。

ここでは、文学史をはじめとした「古典常識」がどうして読解に役に立つかを解説します。

例えば、古典常識でわかりやすいものの中に「旧暦」があります。

旧暦における「春」は「睦月、如月、弥生」の3ヶ月を表しています。これは現代における「1月、2月、3月」です。

しかし、現代では、1月、2月は冬で、春は3月〜5月くらいまでを指すことが多いです。

これが分からないと季節感がずれてしまい、正確に場面をつかむことができません。

「古典常識を知っているかどうか」で読解力に大きな差が出てきてしまうこともあります。そのため、古典常識も読解に欠かせないものだと思って勉強しましょう。

古典常識は、次に紹介するオススメ問題集でも紹介されているので確認しておきましょう。

古文読解の勉強にオススメの問題集

最後に、古典が読めない人にオススメの問題集を2冊紹介します。

今回紹介するのは以下です。

- 古文完全攻略 マドンナ入試解法

- 古典上達 読解と演習56

まずは、問題集選びの際に押さえるべきポイントをチェックしておきましょう。

問題集選びのポイント

問題集を選ぶ時のポイントは以下です。

- 現代語訳がついているか?

- 出典の解説が書いてあるか?

- 実際の入試で使われた問題を使用しているか?

ひとつずつ解説していきます。

①現代語訳がついているか?

勉強するときは、原文と現代語訳を照らし合わせてストーリーを理解します。問題集を選ぶ際は、現代語訳がついているものを選びましょう。

場面による文法や単語の意味の違いを認識することでどんどん古文に慣れていけます。

②出典の解説が書いてあるか?

出典がわかることは重要です。時代背景はいつ書かれたかによって全く異なります。その時代によって登場人物や尊敬する対象などが変わるため、文章を理解する上で欠かせません。

③実際の入試で使われた問題を使用しているか?

古典の入試問題では、題材となる話や場面は限られており、問題に使われる文章には偏りが見られます。

実際に、今までの入試問題で使われたことのある文章が再び出てくることがよくあります。そのため、過去のさまざまな大学の入試問題が収録されている問題集を選ぶのがおススメです。

古文読解のオススメ問題集①:『古文完全攻略 マドンナ入試解法』

『古文完全攻略 マドンナ入試解法』には、丁寧な解説が掲載されています。

その解説量は圧倒的でわかりやすいため、古典の読解が苦手な人にオススメです。実際に問題を解きながら古典を勉強していきたい人にはおすすめです。

古文読解のオススメ問題集②:『古典上達 読解と演習56』

『古典上達 読解と演習56』は問題数が多く掲載されているため、しっかり古典の演習をしたい人向けです。

問題集自体も中身が「入門・基礎・演習」と分類されていて、自分にあったレベルからスタートできます。

文学史解説も豊富なため、古典の基礎が身についていて演習量を増やしたい人は活用しましょう。

これ以外にもやりたいという人に向けて、問題集選びのポイントをまとめておきます。

その他の「古文」のおすすめ問題集はこちら!

まとめ

古文読解はスピードよりも正確に読むことが大切です。古文を正確に読解するためには、単語や文法の基礎を完璧に覚え、何度も文章を読んで慣れるようにしましょう。

古文の文章を楽に読めるようになるためには、文の主語を把握する必要があります。

そのためには、敬語の知識の活用や注釈やリード文への注目、古典常識を身につけるとよいでしょう。

「古文単語」のおすすめ参考書はこちら!

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。