*紹介している教材にはプロモーションを含みます

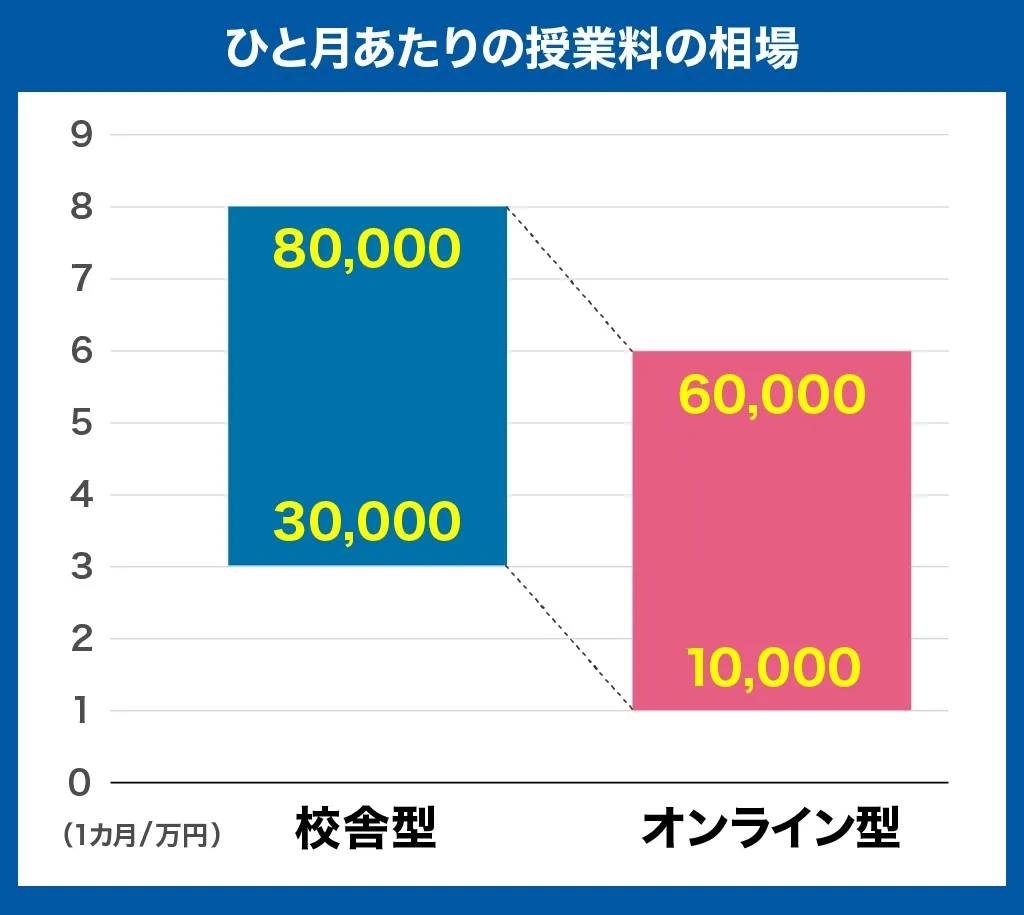

オンライン塾は、大学受験を目指す高校生やその保護者にとって、注目されている学習サポートサービスです。通塾型の塾よりも費用が安く抑えられる傾向がありますが、実際の料金は塾の形式や指導内容によって異なります。

最近では、授業料だけでなく模試や教材費、学習管理や進路指導まで含めたトータルコストで塾を比較する家庭が増えています。学習管理や進路指導などのサポートが不十分な塾を選んでしまうと、思うように成績が上がらず後悔することもあるからです。

この記事では、大学受験に対応したオンライン塾の費用相場や選び方のポイントを、具体例とともに分かりやすく解説します。

高校生向けオンライン塾の費用相場と内訳

オンライン塾の費用は、授業形式やサービス内容によって大きく異なります。特に大学受験を控える高校生にとっては、受講費用に加えて模試代や教材費、小論文対策の有無なども検討すべきポイントです。

オンライン塾は、交通費や校舎維持費などが不要なため、通塾型に比べて費用が抑えやすいという特徴があります。

一方で、安さだけで選んでしまうと、必要なサポートが受けられないリスクもあります。各塾が提供しているサービスの質と、自分に必要な学習環境を照らし合わせたうえで選ぶことが重要です。

塾の種類ごとの月額料金の目安

オンライン塾にはいくつかの形式があり、月額の目安も異なります。以下に代表的なタイプとその相場をまとめました。

| 塾の種類 | 月額料金の目安 |

|---|---|

| 学習管理型塾 | 月額約50,000円〜70,000円 |

| 個別指導型塾 | 月額約20,000円〜40,000円 | 映像授業型塾 | 月額約3,000円〜20,000円 | 集団ライブ授業型 | 月額約1,000円〜10,000円 |

学習管理型は日々の学習を管理してくれるため、計画的に勉強を進めやすいのが特長です。個別指導型では、1対1の指導を通じて苦手分野をピンポイントで補強できます。

映像授業型は自分のペースで勉強できるため、復習にも最適です。集団ライブ授業型は費用を抑えたい人向けですが、個別対応は少ないため事前の検討が必要です。

受講料以外にかかる費用の具体例

オンライン塾では、授業料以外にも追加でかかる費用があります。代表的な費用項目は以下の通りです。

| 費用項目 | かかる費用 |

|---|---|

| 入塾金 | 5,000円〜30,000円 |

| 模試代 | 1回3,000円〜5,000円 | 教材費 | 年間10,000円〜30,000円 | 小論文・面接対策 | 1回5,000円〜10,000円 | システム利用料 | 月額1,000円〜3,000円 |

特に難関大学を目指す場合、過去問添削や個別相談などのオプションサービスが必要になるケースもあります。

また、映像授業を利用する場合はインターネット回線や端末環境も整える必要があります。入会前にはこれらの費用が発生するかどうかも確認しましょう。

主要オンライン塾の料金比較表

以下は、大学受験に対応したオンライン塾の月額料金や特徴をまとめた比較表です。

| 塾名 | 授業形式 | 月額料金の目安 |

|---|---|---|

| 学習塾STRUX | 学習管理+個別指導 | 49,500円〜71,500円 |

| 東進ハイスクール | 映像授業型 | 1講座83,000円(通期) |

| オンライン家庭教師Wam | 個別指導型 | 10,400円〜20,800円 |

| ZEN Study(旧N予備校) | 集団ライブ授業型 | 月額1,100円 |

各塾によって得意とするサービス内容が異なるため、単に安いからという理由で決めるのではなく、自分の受験戦略や学習スタイルに合うかどうかで判断することが大切です。

なぜオンライン塾は費用を抑えつつ大学受験対策ができるのか?

オンライン塾は、大学受験を目指す高校生にとって費用と学習環境の両面で魅力があります。通塾型と比べるとオンライン塾の授業料は安い場合が多く、教材費や交通費など授業料以外のコストも抑えやすいです。。

ただし、費用だけで選ぶと必要なサポートが不足して後悔する例もあります。塾の選び方をしっかり調べ、自分に合った学習環境を見極めることが重要です。ここでは、なぜオンライン塾が費用を抑えながら大学受験に対応できるのかを詳しく解説します。

オンライン塾の費用対効果が良い理由

オンライン塾の費用対効果が高い理由がいくつかあります。

- 校舎維持に必要な経費が不要だから

- 通塾時間を節約できる

最大の要因は校舎を維持する経費が不要なことです。通塾型では建物の管理費、光熱費、清掃などに多くのコストがかかり、それが授業料に上乗せされます。オンライン塾はそうした負担がないため、同じ学習内容でも比較的リーズナブルな料金で利用しやすいです。

また、本人の移動する場合も、保護者が送迎する場合も、交通費や移動時間を節約できます。例えば、自宅から片道30分の塾に週3回通う場合、1年間で約96時間を移動に使います。オンラインならその時間を復習や過去問演習にあてられます。

特に映像授業の費用が低く設定されている塾も多く、月額数千円で利用できるケースもあります。学習管理や個別指導などサポートが充実するほど費用は上がるので、必要な支援と予算を比べて検討しましょう。

オフライン塾との比較:大学受験におけるオンライン塾のメリット・デメリット

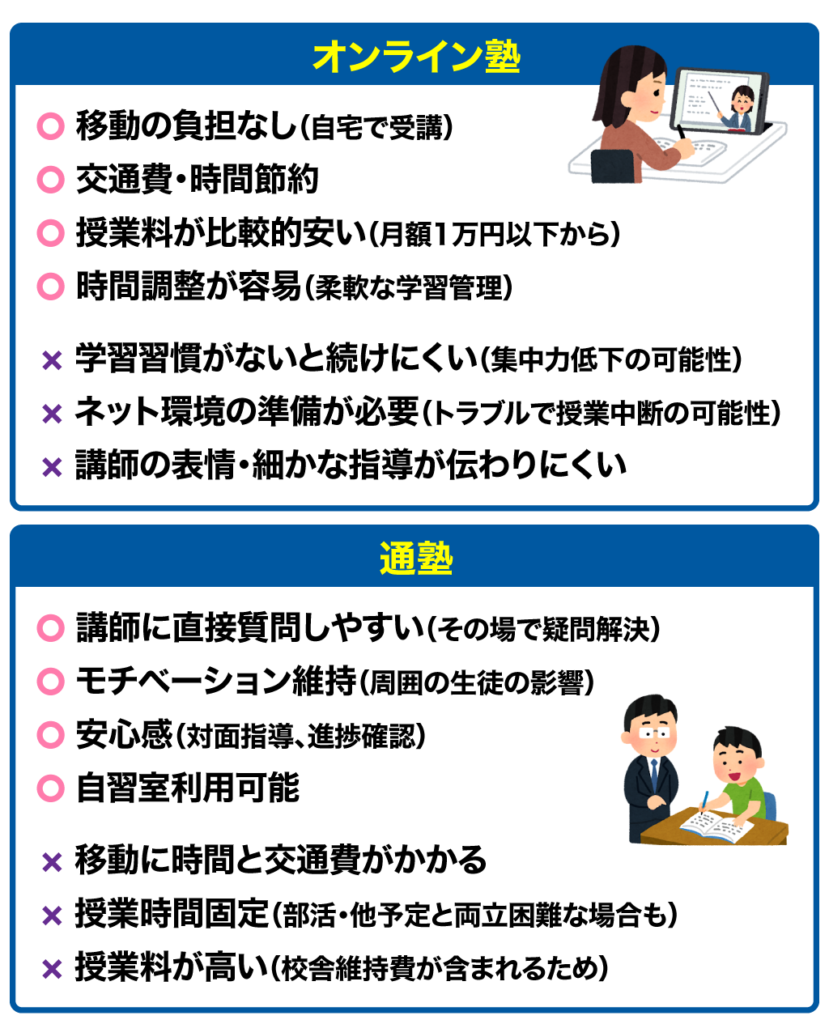

オンライン塾とオフライン塾はどちらも強みと弱みがあります。大学受験に向けた勉強では、それぞれの特徴を知ったうえで判断することが大切です。最近は合格実績や実際に通った人の体験談を調べて比較する人も増えています。

ここでは、それぞれのメリットとデメリットを項目ごとに解説します。

オンライン塾のメリット

オンライン塾は自宅で受講できるため移動の負担がありません。交通費や時間を節約できるのは大きな利点です。校舎を持たない分、授業料も比較的安く設定される場合が多いです。例えば個別指導や映像授業のプランは月額1万円以下から始められるサービスもあります。時間を自分で調整しやすく、学習の進め方を柔軟に管理できるのも魅力です。

オンライン塾のデメリット

オンライン塾は学習習慣がない人には続けにくい面があります。対面と比べて緊張感が生まれにくく、集中力が落ちやすいからです。また、インターネット環境やパソコンの準備が必要で、トラブルが起きると授業が中断することもあります。講師の表情や細かな指導が画面越しでは伝わりにくいこともあるため、こういったデメリットを事前に把握しておくことが大切です。

オフライン塾のメリット

オフライン塾は講師に直接質問しやすく、その場で疑問を解決できます。周りに同じ目標を持つ生徒がいることで、勉強のモチベーションが高まりやすい生徒さんも一定数いらっしゃいます。また、対面で指導を受けることで、進捗を丁寧に見てもらえる「安心感」も得られます。自習室が利用できることもオフライン塾の大きなメリットです。

オフライン塾のデメリット

オフライン塾は移動に時間と交通費がかかります。授業時間が固定されるため、部活動や他の予定と両立しにくい場合もあります。また、校舎を維持する経費が授業料に含まれるため、全体の出費が高くなることが多いです。通塾が負担になる家庭ではオンライン塾と比較し、費用や学習環境を慎重に検討することが必要です。

大学受験を成功させるオンライン塾の選び方

オンライン塾を選ぶときは、費用だけではなく合格に必要な条件を満たしているかを考える必要があります。高校生向けのサービスや合格実績を確認すると、多くの塾が見つかりますが、全てが自分に合うわけではありません。

授業料が安くても講師の質が十分でない場合は学習の成果が出ないことも出てきます。一方で、費用が高くても合格体験記や講師の経歴がしっかりしている塾であれば、高いなりに思った成果が出ることもあるので、こちらの方が結果的に上手くいくという場合もあります。

大学受験は長期戦になるため、信頼できる情報を集め、継続しやすい環境を用意しましょう。ここでは、選び方の基準として講師の質や合格実績の確認方法を紹介します。

講師の質と合格実績の確認方法

講師の質は、オンライン塾を選ぶうえで最も大切なポイントです。指導力のある講師に学ぶことで、学習の進め方や理解度が大きく変わります。合格実績を確認する際は、公式サイトだけで判断しないことが大切です。

以下の3つの方法で情報を集めましょう。

〜体験授業を受ける〜

実際に体験授業を受けると、講師の説明のわかりやすさや指導の進め方が確認できます。入塾前に数回参加できる塾もあります。

〜講師の経歴を調べる〜

公式サイトには講師の出身大学や指導年数が掲載されている場合があります。特に難関大学を目指すなら、志望校に詳しい講師を選ぶと安心です。

〜合格体験記を読む〜

実際に通っていた生徒の体験談は信頼性が高い情報です。多くの合格事例が紹介されています。

費用やオプションを確認する

オプションも含めて、費用やサービス内容を必ずチェックしましょう!一般的な費用としては以下のようなものがあります。

- 入塾金

- 授業料(授業時間による。特化型だと高くなる)

- 教材費(機器レンタル費用含む)

- 季節講習費

- 授業外サポート費用(学習計画、学力テスト、模試など)

授業料については、塾ごとに選べる授業時間が異なる場合もあります。授業時間が違うと、費用も変動するため注意しましょう。また、特化型の塾(医学部、推薦入試対策など)は、指導できる講師も限られるため授業料が高くなりがちです。

また、「塾独自の教材費」「PCなどの機器レンタル料」「システム料」といったオンラインならではの準備にお金がかかるケースもあります。とくにオンライン授業は、インターネットが必須なため、Wi-Fiの新規契約費用がかかるかもしれません。

場合によっては、授業以外のサポート(学習計画のサポートや学力テスト、模試など)が追加料金の対象となるケースがあります。

自律学習を促す「学習管理型」の重要性

オンライン塾の場合、対面の塾と違って、自分の家や学校・図書館の自習スペースで勉強をすることになります。この場合、対面の塾の自習室と比べるとどうしても勉強に対するプレッシャーは弱くなるので、学習のペースが乱れてしまうことが出てきます。

受験に成功するためには、授業を受けるだけでなく、自力で演習をする自習時間が必要なので、このペースが乱れてしまうと、おのずと合格からは遠ざかってしまうことになります。受験勉強の9割は「自習時間」といっても過言ではないので、「学習管理」をサービスに含む塾を選ぶのも受験を成功させるための1つの有効な選択肢です。

このあと、指導タイプ別のおすすめ塾についても詳しく解説するので、ぜひ検討してみてください。

【タイプ別】大学受験におすすめのオンライン塾を紹介

大学受験を目指す高校生がオンライン塾を選ぶときは、自分の学習スタイルや目標に合うサービスを選ぶことが重要です。最近は高校生や保護者が合格実績や費用を比較し、どの塾が自分に合うか調べる人が増えています。オンライン塾には費用を抑えられるプランもありますが、価格だけで決めると後悔することもあります。

ここでは、タイプ別に代表的なオンライン塾を紹介し、特徴や体験談も交えながら解説します。

映像授業型:基礎固めから応用まで自分のペースで学びたい人向け

映像授業型は、自分のペースで繰り返し学習できる点が強みです。特にスタディサプリは低価格で始められるサービスの一つで、月額2,178円から利用できます。基礎講座から難関大対策まで幅広い動画が揃っており、隙間時間に学習しやすいのが特徴です。

東進オンライン学校は、通期講座1講座あたり83,000円程度で、志望校別の対策講座が充実しています。映像授業は比較的費用が低く設定されている一方で、モチベーションの維持が課題になる場合もあります。

実際の合格体験談では、以下のように計画的に視聴を続けて合格に繋げた例も多いです。

僕が考える東進の魅力は、柔軟な勉強計画が練られることです。わざわざ遠出して有名講師の授業を受ける必要もなく、最寄りの校舎で高レベルの授業を受けられます。さらに、一時停止や1.5倍速を利用することで、理解している範囲を何度も聞くこともなく、自分の弱点について理解を深めることができます。このように、東進の講座をペースメーカーにしつつも、スランプに陥った時は、焦らずに基礎に立ち返ることができました。

個別指導型:苦手科目の克服や記述対策を手厚くサポートしてほしい人向け

個別指導型は、講師と1対1で学べるため苦手分野を集中的に対策しやすいです。トライのオンライン個別指導塾は、経験豊富な講師が学力に応じてカリキュラムを提案します。料金は1コマ60分で約6,000円程度からで、利用者から高い評価を受けています。

オンライン家庭教師Wamは、40分コースで月額10,400円から利用でき、記述問題や面接対策にも対応しています。個別指導は費用がやや高めですが、きめ細かいフォローで理解度を深めやすいのが特徴です。

実際に利用した人の体験談では、苦手科目を克服して志望校に合格した例もあります。

WAMは個別指導なので、わからないとことを遠慮なく質問できて苦手科目を伸ばすことができました。また、受験勉強の体験談や効率のいい勉強方法を教えてくださるので自学習にも生かすことができました。

集団授業型:リアルタイムで質問しながら勉強したい人向け

集団授業型の場合は、オンラインでありながら、校舎で他の受験生と一緒に授業を受けているような感覚で勉強できます。

ライブ授業では、オンラインでありながらリアルタイムで先生への質問ができるため、疑問点を残さず解消できます。無料の体験授業も展開しているので、「オンラインでリアルタイムの集団授業ってほんとにできるの?」と感じた方は活用してみましょう。

ZEN Studyは、オンライン上でライブ形式の集団授業を受けられる予備校です。月額料金は1,100円とかなりリーズナブルであり、科目のプロ講師の授業を幅広く受けられます。

人によっては「授業内で簡潔に質問するのが苦手」という人もいると思うので、そういった実際の使い勝手もチェックしたおいたほうが安心です。

ライブ授業を活かして、以下のように合格した人の体験談もあります。

ライブ授業は、 授業の日程が決まっているので、学習のペースメーカーとして、スケジュール感を意識するのにとてもよかったです。また、ライブ授業で参加できなかったときでもアーカイブ動画が残り、見たいときに倍速機能で見たり、シークバー(再生バー)でスキップして必要なところをピンポイントで受講したりできたので、時間を有効に使えてすごくありがたかったです。

学習管理・コーチング型:学習計画から徹底サポートで志望校合格を目指したい人向け

学習管理型は、日々の勉強計画を細かく管理しながら進められるのが特徴です。

学習塾STRUXは学習管理型塾の代表的なサービスで、月額49,500円〜71,500円と他と比べると、費用は高めです。ただし、全科目の計画を一括で管理し、毎週面談やチャットサポートを受けられます。

勉強計画については、生徒の志望校を踏まえて丁寧に作成。具体的な参考書レベルまで落とし込み、「どの参考書を・どのような方法で・どんなペースで進めるのか?」という部分まで明らかにするため、毎日の勉強の方向性で迷いません。毎週の面談では、直近の進捗を踏まえて適切に計画を修正してくれます。

実際に学習塾STRUXの手厚いサポートを受けて勉強の遅れを防ぎ、東大へ合格させた実績もあります。

勉強の方針に悩まなくなったのが一番大きかったです。共テ対策の教材や過去問、それらの進め方を教えてくれるので、直前期の不安を感じずに演習に集中できたのが勝因のひとつだと思います。過去問の添削だったり、授業外でもスタプラを用いて質問できるところも大変便利でした。

大学受験に向けたオンライン塾の効果的な活用術と勉強計画

大学受験を成功させるためには、オンライン塾をうまく活用しながら計画的に学習を進めることが大切です。オンライン塾は料金プランが幅広く、自分に合うサービスを選びやすいのが特徴です。

ただし、計画を立てずに受講すると学習が続かないこともあります。まずは志望校の入試スケジュールを確認し、必要な学習範囲を洗い出しましょう。

その上で、週単位・月単位で進捗を確認する習慣をつけると安定して学べます。例えば、苦手科目は個別指導型で集中的に対策し、全体の復習は映像授業型で進める方法もあります。

費用を抑えたい人はリーズナブルなプランを組み合わせるのもおすすめです。学習計画を立てる際は、オンライン塾の担当コーチや講師と相談しながら進めましょう。

科目別(英語・数学・国語・理社など)のオンライン活用戦略

科目別にどのように活用していくべきか、簡単に触れていきます。

英語

英語は主に以下のパターンが考えられます。

- 苦手な文法・読解の授業を受ける

- 作文や和訳の添削を受ける

- 独学で勉強するものの整理をしてもらう

まず文法や読解が苦手であれば、映像授業であれ、個別指導であれ、苦手を克服する必要があります。個別指導であれば、手取り足取り教えてくれるので、苦手であれば、個別指導がおすすめです。

次に作文や和訳ですね。これらは添削が必要になることが多いので、基本的には個別で対応してもらうのがベストです。

そして、単語帳や、文法・語法の問題集など、自力で進めるべきものも多いのが英語の特徴。どの参考書を使って、どんなペースで進めていくのか整理して、指導してもらう学習指導型の塾の活用もおすすめです。

数学

数学は基本的には4パターンの活用法があります。

- 苦手単元の授業を受ける

- 演習して出てきた疑問を解決する

- 数3の予習用の授業を受ける

- 参考書のペースや進捗の管理をしてもらう

英語と同じく、苦手単元がたくさんあって、自分一人では処理できない場合は、映像授業であれ、個別指導であれ、できるだけ早い段階で苦手克服をすべきです。

また、数学では演習が必要になりますが、自分で解説を読んでも分からないものが多い場合は、これらの疑問を解決してもらうのもアリです。この場合は、個別指導がおすすめですね。

さらに、理系の場合は、学校の授業だけでは、未習単元の学習が遅い場合も多いので、主に数3などは、塾を活用して予習をしている生徒さんもたくさんいます。こちらは映像授業や集団授業でも構わないので、受験に間に合うペースで進めたい所です。

最後に参考書のペースや進捗管理です。学校などの授業は分かっていても、演習が不足していてテストでは点が出ない、というのは数学あるある。こういった人は、自力で演習することもできる場合が多いので、使う参考書のペースを決めてもらって、進捗を管理してもらうだけでも大きく成績を伸ばすことができる場合があります。

国語

国語の場合は、以下のように活用していくのがおすすめです。

- 古典文法、漢文句法の授業を受ける

- 読解の授業を受ける

- 記述の添削を受ける

古典文法や漢文句法は、学校ではしっかり授業をしていない所もありますし、授業はあったけど、それが全然定着していないパターンもよくあります。文法・句法は基本中の基本なので、とにかく早い段階でマスターしておくのが大事です。そのために授業を受けるというのはありでしょう。

また、文法や句法は分かっていても、文章はなかなか読めないのであれば、読解の授業を受けることで、講師の思考を少しずつインプットしていくことができます。これは現代文でも同様。解ける人がどんな風に読解しているのかは、授業を受けないとなかなか理解できないことも多いので、ぜひ授業を受けてみてください。

そして最後が記述の添削。特に、個別試験で国語が必要になる場合は、必須と言っても過言ではありません。模範解答を理解することは自力で出来ても、自分の解答の間違いがどこにあるのか、の判断をするのは一般的な受験生には難しいことです。添削を受けて、実力を伸ばすのがおすすめです。

理科

理科は基本的に数学と同じで、4パターンの活用法があります。

- 苦手単元の授業を受ける

- 演習して出てきた疑問を解決する

- 予習用の授業を受ける

- 参考書のペースや進捗の管理をしてもらう

苦手単元がたくさんある場合は、映像授業であれ、個別指導であれ、できるだけ早い段階で苦手克服をしてください。また演習した際に、自分で解説を読んでも分からないものが多い場合は、これらの疑問を解決してもらうのもアリです。

さらに、理系の場合は、学校の授業だけでは、未習単元の学習が遅い場合も多いので、塾を活用して予習をしている生徒さんもたくさんいます。こちらは映像授業や集団授業でも構わないので、受験に間に合うペースで進めたい所です。

最後に参考書のペースや進捗管理です。学校などの授業は分かっていても、演習が不足していてテストでは点が出ない人は、参考書のペースを決めてもらって、進捗を管理してもらうだけでも大きく成績を伸ばすことができる場合があります。

社会

最後は社会です。社会も基本的には理科と同じです。

- 苦手単元の授業を受ける

- 予習用の授業を受ける

- 参考書のペースや進捗の管理をしてもらう

苦手単元がたくさんある場合は、映像授業であれ、個別指導であれ、できるだけ早い段階で苦手克服をしてください。ただし、社会の場合は、1つの単元が苦手な場合、その単元以外も連鎖的にできないこともあるので、全体を俯瞰しながら教えてもらえるのは大きなメリットになります。

文系の場合は、学校の授業だけでは、未習単元の学習が遅い場合も多いので、塾を活用して予習をしている生徒さんもたくさんいます。こちらは映像授業や集団授業でも構わないので、受験に間に合うペースで進めたい所です。

最後に参考書のペースや進捗管理です。学校などの授業は分かっていても、演習が不足していてテストでは点が出ない人は、参考書のペースを決めてもらって、進捗を管理してもらうだけでも大きく成績を伸ばすことができる場合があります。

過去問演習・添削指導など大学受験特有のサポート活用法

最後に過去問演習でオンライン塾を活用する例をいくつか紹介しましょう。

- 過去問の解説が不十分な場合

- 記述が多い科目がある場合

- 小論文の対策が必要な場合

- 面接の対策が必要な場合

- 志望理由書の提出が必要な場合

まず過去問の解説は、受ける大学によってはほとんどない場合があります。東大や京大といった有名大学の過去問には、かなりしっかりした解説がついているのですが、あまり全国的には有名ではない大学だと、あっさりとした解説だけということもよくあります。

その場合、自分で解説を読んでも理解できないことが頻出するので、オンライン塾で解説してもらうのは、おすすめです。

また、記述が多い国語や英語、また数学や社会なども添削してもらうことで、自分の間違いに気付くことができます。さらに、「こう書けば同じ内容でもあと3点もらえる」といった部分点の取り方を教えてもらうことで、合否を分けるあと1点を伸ばすことが出来る可能性も出てきます。

小論文や面接、志望理由書も、塾によっては、対応してくれます。医学部などを受ける場合、総合型選抜を受ける場合など、自分一人で準備すると時間がかかりすぎてしまう場合もあるので、ぜひ塾に頼ってみるといいでしょう。短時間で準備ができると、その他の勉強に回す時間の余裕ができます。

オンライン塾と併用したい大学受験向け学習ツール

オンライン塾だけでなく、無料や低価格の学習ツールを活用すると費用を抑えつつ効率を高められます。例えば以下のツールがオススメです。

- スタディサプリの映像授業

定期テスト対策や入試レベルの問題演習に取り組める。 - TryIT

学校の教科書レベルの問題集にある典型問題であれば、TryITで似たような問題を解いて解決できることが多い。 - Clearnote

生徒のノート共有サイト。「学校専用教材を解いているが解説がないので理解できない」といった際に教科書名を検索すると、全訳ノートが出てくることがある。

また、過去問を解くときは受験経験者の体験談を参考にしながら無料問題集サイトを活用しましょう。さらに、学習計画を管理するアプリを使うと進捗を可視化しやすいです。GoogleカレンダーやStudyplusなどのツールを組み合わせれば、毎日の学習を記録しやすくなります。

場合によっては、生成AIを使うのもよいでしょう。「どうしてもわからない部分を訳してもらう」「解説を読んでも理解できない部分をさらに易しく解説してもらう」というように使うと、スムーズに勉強を進められます。もちろん、AIの答えが絶対に合っているとは限らないため、鵜呑みにしすぎないよう注意しましょう。

オンライン塾を選ぶときも、こうした外部ツールとの相性を意識すると無理なく続けられます。複数の教材を上手に組み合わせ、負担を分散させることが合格への近道です。

大学受験向けオンライン塾に関するよくある質問(Q&A)

オンライン塾を選ぶときは、多くの疑問が出てきます。特に費用や学習管理について気になることが多いです。ここでは高校生や保護者からよく寄せられる質問をまとめました。

Q:オンライン塾の費用はどれくらい必要ですか?

A:サービスによって差がありますが、映像授業型は月額2,000円台から利用できます。個別指導型や学習管理型は月額30,000円〜70,000円程度が目安です。比較する際は公式サイトや料金表をしっかり確認してください。

Q:オンライン塾だけで志望校に合格できますか?

A:合格実績が豊富な塾を選べば、十分に合格を目指せます。ただし、自主学習や過去問演習も重要です。

Q:学習が続くか不安です

A:学習管理型やコーチング型は、進捗管理を徹底するため続けやすいです。学習習慣がない人には管理がしっかりしている塾が向いています。

Q:オンライン家庭教師との違いは何ですか?

A:家庭教師は塾と比べると、あまり研修が手厚くないケースがあります。そのため、家庭教師ごとに指導レベルがまったく異なる場合もあるため注意しましょう。

一方で塾の場合、本格的な指導開始前に研修を設けていることが多いです。そのため、サービスの質はある程度担保されていると考えてよいでしょう。

まとめ:費用と相性で最適なオンライン塾を選び、志望校合格を掴もう!

オンライン塾は通塾の負担を減らしながら効率的に学べる環境です。ただし、学習管理の方法やサポート内容によって向き不向きがあります。そのため、料金だけで判断せず、自分の勉強スタイルや志望校に合うかを考えることが大切です。今回紹介したサービスや体験談も参考にして、最適なオンライン塾を選んでください。

興味があるオンライン塾が見つかったら、まずは無料相談を活用しましょう。多くの塾は無料体験や相談を受け付けています。相談では費用や学習サポートの内容を直接確認できます。実際に話を聞くことで、講師やカリキュラムの雰囲気も把握しやすいです。納得できる環境を見つけて、大学受験合格に一歩近づきましょう。

*記事に掲載中の学習塾STRUXプランは執筆時点でのものであり、一部変更となっている可能性がございます。詳しくは料金ページをご覧ください。